Творения. Ч.3, О Святом Духе к Святому Амфилохию, Епископу Инокийскому. - [5]

Но мы прежде всего спросим их о том, на каком основании говорят, что Сын после Отца? как младший ли по времени, или по чину, или по достоинству?

Но никто не будет столько бессмыслен, чтобы стал утверждать, что Творец веков есть второй по времени, когда нет никакого расстояния, посредствующего в естественном единении Сына с Отцем. Да и с человеческим понятием несообразно утверждать, что Сын моложе Отца, не только потому, что Отец и Сын умопредставляются во взаимном между Собою отношении, но и потому, что вторым по времени называется, что имеет меньшее расстояние от настоящего времени, и первым опять, что далее отстоит от настоящего времени. Например, бывшее при Ное старее случившегося с Содомлянами, потому что более удалено от нынешнего времени, и последнее позднее первого, потому что кажется как бы более близким к настоящему. Но бытие Жизни, превосходящей всякое время и все веки, измерять расстоянием от настоящего, не будет ли не только нечестиво, но и сверх всякой меры неразумно, если только представить, что, каким образом говорится о вещах имеющих начало бытия и тленных, что они одна другой прежде, таким же образом Бог и Отец, сравниваемый с Сыном и Богом, сущим прежде веков, превосходит Его? Напротив того, такое превосходство Отца в отношении к старейшинству неудобомыслимо, потому что ни размышление, ни понятие никак не простираются далее рождения Господа, после того как Иоанн прекрасно двумя словами заключил разумение в описанных пределах, сказав: «в начале бе Слово». Ибо это «бе» неисходно для мышления, и начало непреступно для представлений. Сколько ни углубляйся мыслию в давнее, не выйдешь из сего: «бе», и сколько ни усиливайся увидеть, что первоначальнее Сына, не возможешь стать выше Начала. А на сем основании благочестиво представлять себе Сына вместе с Отцем.

Если же представляют они какое-то понижение Сына пред Отцем в отношении к месту, так что Отец восседает выше, а Сын по порядку занимает низшее место, то пусть признаются в этом, и мы умолкнем, потому что несообразность видна сама собою. Ибо не соблюдают последовательности в суждениях те, которые не приписывают Отцу вездесущия, когда здравый разум верит, что Бог все наполняет. И сказанного пророком: «аще взыду на небо, Ты тамо еси: аще сниду во ад, тамо еси» (Пс. 138, 8), не помнят те, которые между Отцем и Сыном делят верх и низ. Но не буду ничего говорит в обличение невежества приписывающих место Бесплотному.

Их бесстыдству, с каким восстают против Писания и противятся ему, поможет ли сколько-нибудь сказанное: «седи одесную Мене» (Пс. 109, 1), и: «седи одесную величествия Божия» (Евр. 1, 3)? Слово «одесную» означает не низшее место (как понимают они), но отношение к равному, потому что понятие десного берется не чувственно (иначе у Бога было бы и шуее), а напротив того, Писание почетным именованием приседения выражает великолепие чести Сыну.

Итак, остается им сказать, что сим речением означается низшая степень достоинства. Посему да знают, что Христос «есть Божия сила и Божия премудрость» (Кор. 1, 24), что Он «есть образ Бога невидимаго» (Кол. 1, 15), и «cияниe славы» (Евр. 1. 3), и что Его напечатлел Бог Отец, всецело изобразив в Нем Себя.

Неужели же скажем, что уничижительны сии и другие, сродные с ними, свидетельства, какие только есть в целом Писании? Или сознаемся, что это суть как бы некие провозглашения, которыми возвещается великолепие Единородного и равенство славы Его с Отцем? Да услышат же, как Сам Господь ясно изображает равночестную славу Сына с Отцем, когда говорит: «видевый Мене виде Отца» (Ин. 14, 9). И еще: «егда npиидет» Сын «во славе Отца» (Мк. 8, 38). И: «да чтут Сына, якоже чтут Отца» (Ин. 5, 23). И: «видехом славу Его, яко славе Единороднаго от Отца» (Ин.1,14). И: «Единородный Бог» («Единородный Сын») «, сый в лоне Отчи» (Ин. 1, 18). Еретики, ни мало не рассуждая о сем, назначают Сыну место, определенное врагам. Ибо Отчее лоно — вот седение приличное Сыну, а подножие — место для тех, кого нужно унизить.

Мы коснулись сих свидетельств мимоходом, потому что имеем в виду другую цель. Но ты, собрав на досуге доказательства, сам можешь видеть высоту славы и превосходство силы Единородного. Впрочем, для благомыслящего слушателя не маловажны и приведенные свидетельства, если только не разумеет кто плотским и низким образом слов: «одесную» и «лоно» не описывает Бога местом, не вымышляет для Него телесного очертания, образа и положения, что весьма несходно с понятием простого, беспредельного и бесплотного. Не говорю уже о том, что такое понятие равно низко и для Отца, и для Сына. Почему рассуждающий подобным образом не только унижает достоинство Сына, но впадает в грех богохульства. Ибо что осмелится сказать он против Сына, то же самое необходимо ему приложить и к Отцу. Кто дает Отцу для председательства высшее место, об Единородном же Сыне говорит, что Он сидит ниже, у того следствием такого построения ума будут все телесные принадлежности.

А если такие представления свойственны людям, у которых ум помутился от вина и расстроен помешательством, то благочестиво ли будет, чтобы и по естеству, и по славе, и по достоинству Соединенного со Отцем не вместе с Отцем чествовали поклонением и славословили те, которые научены Им Самим, что «иже не чтит Сына, не чтит Отца» (Ин. 5, 23)? Ибо что скажем? Какое справедливое оправдание будем иметь для себя на страшном и общем для всей твари суде, если после того, как Господь ясно возвестил, что придет «во славе Отца» (Мф.16, 27), и Стефан видел «Иисуса стояща одесную Бога» (Деян. 7, 55), и Павел Духом засвидетельствовал о Христе, что Он «есть одесную Бога» (Рим. 8, 34), и Отец говорит: «седи одесную Мене» (Пс. 109, 1), и Святый Дух свидетельствует, что «седе одесную величествия Божия» (Евр. 8, 1), мы Сопрестольного и Равночестного низведем на низшую степень из состояния равенства? Ибо думаю, что стоянием и седением выражается неколеблемость и совершенное постоянство естества, как и Варух, показывая неподвижность и непреложность Божия пребывания, сказал: «Ты пребываяй во век, мы же погибающии во век» (Вар. 3, 3). А десною страною означается равночестие достоинства. Как же не дерзко — лишать Сына общения в славословии, как будто Он достоин быть поставленным на низшей степени чести?

Составленные св. Василием «Нравственные правила» (числом 80, причем каждое подразделяется еще на главы) изложены словами Священного Писания и определяют всю христианскую жизнь, затрагивая различные стороны духовной жизни христианина. Это — вера и послушание воле Божией, борьба с грехом и покаяние, Крещение и Причащение Святых Тайн; святитель говорит о любви к ближнему и милосердии, о Божией благодати и молитве, о суде Божием и «жизни будущаго века» и многом другом.Книга построена таким образом, что авторские рассуждения в ней минимальны, — в тексте преобладает слово Божие: каждое свое наставление святитель Василий подтверждает цитатами из Нового Завета.Книга станет полезным пособием для каждого православного христианина при определении нравственных ориентиров в его повседневной жизни.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Третий и четвертый тома «Полного собрания творений святых отцов Церкви и церковных писателей» посвящены богословскому наследию святителя Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской (330–379), и его современника и сподвижника святителя Амфилохия, епископа Иконийского (340–394).Церковь усвоила святителю Василию именование «Великий» как за его высокоподвижническую, увенчанную святостью жизнь, так и за активнейшую церковно-учительную деятельность. Вместе со святым Афанасием Александрийским (ок.

Знаменитое толкование святителя Василия Великого на книгу пророка Исаии. Вот уже много веков данная книга служит неисчерпаемой сокровищницей для всех ищущих истинного знания и стремящихся к духовному совершенству. В ней каждый, как живущий монашеской жизнью, так и мирской, находит бесценные сокровища Святого Духа, оставленные нам в наследие Великими учителями нашей Православной церкви.

Святитель написал много писем с целью исправления канонического порядка везде, где имело место его нарушение.Письма свт. Василия Великого частично расставлены по классификации, предложенной в книге «Письма» издательства Московского подворья Свято-Троицкой Лавры, М.,2007. Общепринятая нумерация писем сохранена.

Василий Великий один из трех каппадокийских отцов церкви, наряду с Григорием Нисским и Григорием Богословом. Ему приписываются изобретение иконостаса и составление литургии Василия Великого, которая совершается только десять раз в году. Автор многочисленных проповедей и писем (сохранилось не менее трехсот).Святитель Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийской, «принадлежит не одной Кесарийской Церкви, и не в свое только время, не одним соплеменникам своим был полезен, но по всем странам и градам вселенной, и всем людям приносил и приносит пользу, и для христиан всегда был и будет учителем спасительнейшим», — так говорил современник святителя Василия, святой Амфилохий, епископ Иконийский.

«Богоматерь явила всем неизреченную бездну любви Божией к людям. Благодаря Ей прекратилась наша долговечная вражда с Творцом. Благодаря Ей было устроено наше с Ним примирение, нам были дарованы мир и благодать, вместе с Ангелами ликуют люди, и мы, прежде осужденные, стали чадами Божиими. С Неё мы сорвали гроздь жизни; от Неё взяли отрасль нетления. Она стала посредницей для нас во всех благах. В Ней Бог стал человеком и человек — Богом» (преподобный Иоанн Дамаскин).

Сборник прозы писателя, публициста и кинорежиссёра Александра Богатырёва «У Бога и полынь сладка» знакомит с новыми героями, показывает их судьбы, раскрывает переживания. Старые и молодые, живущие в России или за границей, счастливые и несчастные, прошлое и настоящее — все и всё интересно автору. О ком бы он ни рассказывал, всегда следует явный или подразумеваемый вывод: главное дело человека, живущего на земле, — его забота о спасении души.

Татьяне Ивановне (Клименко) 5/XII-45 Получил от Вас короткую записочку унылую. "Вскую прискорбна еси", родная душа? Что есть, то есть и внутри в себе, и во вне. Немного лучше, немного хуже, переночевали в «гостинице» и айда дальше, домой. Слава Богу за все. Помните совет Игнатия Брянчанинова: твердите эту фразу [«слава Богу за все»], сначала хотя с большим принуждением, а потом сердце согреется и будет легче. Как бы ни было тяжело, а могло бы, и многим именно и есть, гораздо тяжелее, чем Вам в данное время.

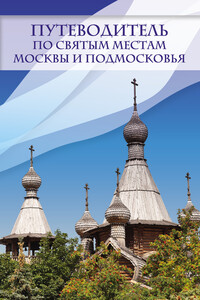

Паломничество по святым местам – это многовековая православная традиция. Паломники всегда стремились приобщиться к святыням, которыми известна Россия. В настоящее время традиция паломничеств постепенно возрождается и приобретает все большую значимость.Данное издание представляет собой путеводитель по святым местам Москвы и Подмосковья: монастыри, храмы, святые источники. Книга рассказывает о подвигах и чудесах святых, об истории создания монастырей или храмов, о чудотворных иконах и целительной силе воды из святых источников, а также дает краткие сведения о том, как добраться до той или иной святыни.

В предлагаемом пособии рассмотрены: предыстория и история богослужебного пения от Ветхою Завета до наших дней, философски-музыкальные системы античного и византийского мира, особенности и судьбы богослужебного пения на Западе, его происхождение и формы на Руси, композиторское творчество и, наконец, возрождение древнерусской певческой традиции в связи с естественным стремлением социально-культурных структур к воцерковлению, что немыслимо вне конкретного восстановления самой идеи православной общины.Пособие предназначено для слушателей духовных шкал и всех, интересующихся историей церковной музыки.Настоящее издание осуществляется в рамках реализации программы Круглого стола по религиозному образованию в Русской Православной Церкви, созданного Отделом внешних церковных сношений Московского Патриархата, в сотрудничестве со Всемирным Советом Церквей.Круглым столом разработан ряд проектов, к числу которых принадлежит и предложенная Учебным комитетом при Священном Синоде Русской Православной Церкви программа подготовки и издания учебно-богословской литературы для духовных школ.

Типикон, в православной литургике — книга, содержащая главным образом устав богослужения. В Типиконе находится также месяцеслов с Марковыми главами, соединяющими подвижный и неподвижный годовые богослужебные круги; правила о постах; правила монастырского общежития и указания о совершении храмовых праздников; трапезе и других сторонах церковной и монастырской жизни.Типикон, сиречь, изображение церковнаго последования во Иерусалиме Святыя Лавры, преподобнаго и богоноснаго отца нашего Саввы. Тожде последование бывает и в прочих во Иерусалиме честных обителех: подобне и в прочих святых Божиих церквах.