Творческое наследие Б.Ф. Поршнева и его современное значение - [3]

В рамках этого раздела речь будет идти преимущественно о синхроническом единстве мировой истории. Диахроническому ее единству будет посвящен последний раздел настоящего обзора.

Остановлюсь на результатах поршневских синхронических исследований, привязанных лишь к трем хронологическим точкам: XVII век (Тридцатилетняя война), XIII век (Ледовое побоище) и эпоха расцвета рабовладельческого строя.

1. Тридцатилетняя война (1618–1648)

Эпоха Тридцатилетней войны исследовалась Поршневым на протяжении многих лет. Результаты этой работы отражены во множестве публикаций, начиная с 1935 года,[8] в том числе в фундаментальной трилогии, из которой только третий том вышел при его жизни, а второй — так и не вышел вовсе.[9] Эта фундаментальная трилогия была для Поршнева опытом исторического исследования специально выбранного «синхронического среза», толщиной в несколько десятков лет и охватывающего — в идеале — все пространство человеческой ойкумены.

Необходимость именно таких синхронических срезов в исторических исследованиях была им обоснована в упомянутом докладе «Мыслима ли история одной страны?»

«Пока опыта горизонтального среза истории в масштабах ойкумены еще никто не делал, таких книг нет. […] Технически каждый из них представляет необычайно сложную задачу. Ни один историк не может обладать необходимой филологической подготовкой и даже библиографической информацией. Один горизонтальный срез — задача для широкой кооперации специалистов. Пока, очевидно, возможны лишь частичные и предварительные опыты. Но как некое предельное понятие горизонтальный срез должен занимать свое место в мышлении историка».[10]

О своих многолетних исследованиях Тридцатилетней войны, о своем «частичном и предварительном опыте» синхронического среза в масштабе Евразии Поршнев пишет:

«Всякий горизонтальный срез должен охватывать не одно мгновение истории, а какой-то ее промежуток. Например, я взял темой мировую историю второй четверти XVII века. Внутри такой пластины синхронический и диахронический методы взаимодействуют».[11]

Стержнем исследований событий Тридцатилетней войны был тщательный и скрупулезный анализ синхронического взаимодействия различных стран, связь их внешней и внутренней политики, причем не только стран Европы, но, отчасти, и Азии. Среди прочего Поршневым были предложены и специальные инструменты — графические схемы, демонстрирующие структуру «геополитических» межстрановых связей и динамику этой структуры.[12]

В целом результаты этих исследований достаточно хорошо известны как в России, так и за рубежом. Поэтому совсем кратко затрону лишь одну тему.

Именно анализ синхронических связей позволил Поршневу «увидеть» (и доказать), что знаменитый «блицкриг» Густава II Адольфа в значительной мере финансировался Московским государством, тогда как прежде многими считалось, что в Московии даже не подозревали о войне, идущей в Европе.[13]

Финансирование осуществлялось по простой и хорошо знакомой многим сегодняшним российским предпринимателям схеме, которую на современном экономическом жаргоне следовало бы назвать «эксклюзивной либерализацией внешней торговли»: шведы получили право закупать в Московском государстве зерно по внутренним ценам и вывозить его затем через Архангельск для продажи на Амстердамской бирже уже по ценам европейским.[14]

Среднегодовые масштабы такого субсидирования Швеции Московским государством примерно соответствовали масштабам помощи со стороны Франции, которой до Поршнева, главным образом, и объясняли военные успехи Швеции. Однако за год до «блицкрига», в 1630 году, «когда не было еще», — пишет Поршнев, — «шведско-французского военного договора (1631 года) и французских субсидий», шведская казна получила около 1 млн. 200 тыс. рейхсталеров реальных дотаций, что в три раза превышало «среднегодовую норму».

«Становится сразу понятным», — продолжает Поршнев, — «почему именно в 1630 году Густав II Адольф решился начать войну с германским императором и почему опьяненный надеждами Оксеншерна полагал к началу 1631 года, что, если так пойдет дальше, Швецию ждут самые радужные перспективы».[15]

Помощь Швеции со стороны Московского государства оказалась для последнего весьма нелегкой ношей, чреватой, как принято говорить у современных российских политиков, «назревающим социальным взрывом»:

«[…] Хлебные цены на внутреннем рынке быстро взвинтились […], себестоимость в Архангельске составляла не […] более 35–36 денег в 1628 году, а в 1631 году уже 152 деньги и не менее 100 денег в 1632–1633 годах за четверть. Таким образом, субсидии Швеции легли, в сущности, на плечи посадского, то есть городского населения Московского государства, ибо именно оно было покупателем хлеба на внутреннем рынке и оно расплачивалось своими достатками за вздорожание хлеба. Если бы закупки хлеба для отправки „за море“ не были сокращены в 1632 году, волна посадских беспорядков и восстаний, несомненно, прокатилась бы в Московском государстве уже в 30-х годах XVII века».[16]

В результате к 1631 году Густаву II Адольфу удалось развернуть крупные военные силы в Германии и уже осенью этого года осуществить свой стремительный бросок в глубь ее территории. Дальше, однако, все застопорилось и, в конечном счете, успех Густава II Адольфа был сведен на нет. Одним из важнейших факторов такого исхода (хотя и не единственным) послужила последовательность обуславливающих друг друга событий, ради обнаружения которых (этих последовательностей) Поршнев, собственно, и предлагал заняться исследованиями «синхронических срезов»: под давлением нарастающего «социального недовольства» Московское государство сокращает субсидии Швеции (эмиссионное финансирование государственных расходов тогда не практиковалось), а также прекращает войну с Польшей; в результате у Густава II Адольфа одновременно сокращаются ресурсы и появляется серьезный противник, освободившийся от «восточных» проблем.

Детские вопросы обо всем на свете – один из главных двигателей научно-популярной литературы. Карманный Ученый «Розового жирафа» много лет отвечал детям в своем подкасте на сайте издательства, а сейчас этот разговор продолжается в Университете детей и Научных лабораториях Политехнического музея. «Розовый жираф» и Политех попросили лучших российских ученых, чтобы они письменно ответили на 108 детских вопросов, и получилась замечательная книга.

Монография посвящена становлению дипломатических и торговых отношений США с государствами Латинской Америки: от первых официальных контактов до дипломатического признания и подписания межгосударственных договоров. Дается оценка деятельности различных участников этих событий: политиков, военных, купцов и просто – авантюристов. Работа имеет серьезное значение для понимания развития внешнеполитических принципов США, в том числе известной доктрины Монро. Автор выявляет социально-культурные предпосылки будущих конфликтов между двумя Америками.

Вниманию широкого читателя предлагается научно-популярная книга о средневековой истории Северной Руси – от Древней Руси через удельный период к Московской Руси. Территориально исследование охватывает Белозерскую, Вологодскую и Устюжскую земли. История этой отдалённой окраины Древней Руси проанализирована на основе разнообразных письменных источников и с учётом новейших археологических данных. Показаны пути интеграции Севера с метрополией, формы административно-территориального устроения обширного края в XV–XVII вв.

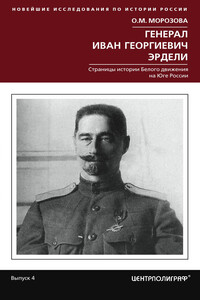

Книга посвящена одному из основателей Добровольческой армии на Юге России генералу И. Г. Эрдели. В основу положены его письма-дневники, адресованные М. К. Свербеевой, датированные 1918–1919 годами. В этих текстах нашла отражение реакция генерала на происходящее, его рассуждения о судьбах страны и смысле личного участия в войне; они воссоздают внутреннюю атмосферу деникинской армии, содержат отрывки личного характера, написанные ярким поэтическим языком. Особое внимание автором монографии уделено реконструкции причинно-следственных связей между жизненными событиями и системообразующими свойствами личности.Монография предназначена для научных работников, преподавателей, студентов, всех интересующихся российской историей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В последние годы своей жизни Никола Тесла печально и прозорливо говорил: «Сколько людей называли меня фантазером… Нас рассудит время!» В 1880-х годах позапрошлого века его идею переменного тока специалисты назвали бредом, а ныне весь мир пользуется устройствами, работающими благодаря этому открытию. Многие его гениальные проекты опередили время настолько, что и спустя столетие не смогли быть воспроизведены без чертежей и записей, которые ученый сознательно уничтожил, отказавшись от идеи сверхмощного оружия как сдерживающего фактора в развязывании мировой бойни.