«Тургеневская», «Цветной бульвар», «Пушкинская», «Кропоткинская». Пешеходные прогулки в окрестностях метро - [2]

В XVIII веке возле преобразившихся Чистых прудов жили в основном представители титулованного дворянства (Строгановы, Апраксины) и богатого купечества (Лазаревы). Это место считалось престижным районом города. После французского пожара 1812 года здесь был разбит один из бульваров знаменитого Бульварного кольца – самый большой по площади и второй (после Тверского) по протяженности. Чистопрудный бульвар стал популярнейшим местом прогулок. Летом на пруду катались на лодках, а зимой – на коньках. Чистопрудный бульвар часто попадал на страницы русской классической литературы: каток Чистых прудов описан в повести А. И. Куприна «Юнкера».

В XIX столетии характер этой местности изменился. Здесь по‑прежнему жили дворяне – например, князья Юсуповы в Харитоньевском переулке. Однако некоторые дворянские дома стали казенными. В бывшей усадьбе Меншикова разместился Почтамт, в доме Юшковых – знаменитое Училище живописи, ваяния и зодчества.

В конце XIX и начале XX столетия вокруг Чистых прудов начали строить доходные дома, помещения в которых сдавались в аренду под квартиры, конторы и лавки. Меншикова башня (церковь Архангела Гавриила) перестала быть единственной доминантой застройки. Некоторые многоэтажки тех лет отличались особенной оригинальностью – например, доходный дом церкви Троицы на Грязех (дом со зверями).

Сегодня окрестности станции метро «Чистые пруды» – один из самых известных районов города. Москвичи и туристы приходят сюда, чтобы прогуляться в тени деревьев по берегу пруда. В переулках спрятана целая россыпь достопримечательностей: Меншикова башня, палаты Сверчковых, дворец Юсуповых. На Мясницкой улице, которая совсем недавно пережила реконструкцию, встречаются здания разных эпох и стилей: Почтамт начала XX века, классицистическая усадьба Юшковых и, конечно, чайный дом Перловых – возможно, самое необычное здание столицы. Рядом, на площади Мясницкие Ворота, привлекает внимание павильон станции метро «Чистые пруды» – памятник архитектуры ранних советских десятилетий.

Церковь Архангела Гавриила, или Меншикова башня (Архангельский пер., 15а)

Архангельский переулок назван по находящейся в этой местности церкви Архангела Гавриила. Знаменитый историк А. А. Мартынов в книге «Названия московских улиц и переулков с историческими объяснениями» сообщает: «Переулок начинается от угла Малого Архангельского переулка и простирается до Чистых прудов. В старину этот переулок назывался Котельников, от проживавших здесь мастеров, делавших котлы и давших название урочищу Котельники; он составлял один переулок с теперешним Девятинским»[1]. В 1924–1993 годах переулок носил название Телеграфный по расположенному здесь в 1868–1927 годах зданию Центрального телеграфа. Церковь на этом месте впервые упоминается в записях переписи в 1551 году под названием «Гавриила Архангела в Мясниках».

Церковь Архангела Гавриила. Фотография из альбома Н. А. Найденова. 1881 год

Гавриил – один из верховных архангелов, великий благовестник судеб Божиих. Имя его означает «Господь – моя сила». Архангел Гавриил объяснил пророку Даниилу пророчественные видения о царях и царствах и о времени пришествия Спасителя, наставлял в пустыне святого пророка Моисея, возвестил священнику Захарии о рождении Иоанна Предтечи от неплодной, престарелой его жены Елисаветы. Святитель Димитрий Ростовский, описывая праздник Собор святого архангела Гавриила, отмечает: «Поистине, особого чествования достоин тот, кто послужил таинству нашего спасения, принес Пренепорочной Деве весть о воплощении Бога‑Слова в пречистой утробе Ее. Если заслуженный посол и земного царя, принесший в какой‑нибудь город царское милостивое слово, принят бывает всеми гражданами того города с особенною честью, то тем более должно почитать особым празднованием пречестнейшего посла Небесного Царя, величайшего князя ангельского, пришедшего ко всему роду человеческому с премногомилостивейшим словом, возвещающим вечное наше спасение. И как велик сей посланник, который сам прежде открыл достоинство свое святому Захарии: «Я Гавриил, предстоящий перед Богом», т. е. стоящий ближе других ангелов к престолу Божию»[2].

На Руси архангела Гавриила почитали с самых первых десятилетий принятия христианства. Ипатьевская летопись сообщает: «В лето 6545 [1037] заложи Ярослав город великий Кыев, у негоже града – Золотые ворота; заложи же церковь святыя Софья, митрополью, и посем церковь на Златых вратах камену святыя Богородица Благовещение; сий же премудрый князь Ярослав того для створи Благовещение на вратах, дать всегда радость граду тому святым Благовещением Господним и молитвою святыя Богородица и архангела Гаврила»[3]. Русские люди называли архангела служителем чудес и тайн Божиих, возвестителем радости и спасения, провозвестником и служителем Божественного всемогущества. Многие русские князья носили в крещении имя Гавриил. В домовом храме русских государей – Благовещенском соборе Московского Кремля – есть придел во имя архангела Гавриила.

В книге «Русские достопамятности», вышедшей в 1883 году, объясняются ранние топонимические уточнения Гаврииловской церкви: «Название «в Мясниках» церковь получила оттого, что здесь жили и занимались своим промыслом мясники, давшие прозвище улице Мясницкой. По учреждении патриаршества (1589 год) при церкви Архангела Гавриила находилась Гавриловская Патриаршая слобода; посему в письменных памятниках того времени храм назывался то «в патриаршей Гавриловской слободе», то просто «в патриаршей слободе». За 1639 год значилась «церковь каменная Гавриила Архангела «на Поганом пруде». Такое название местности продолжалось и за последующие годы. Пруд, как гласит предание, прослыл поганым оттого, что вблизи находились бойни, из которых стекала в него нечистота»[4].

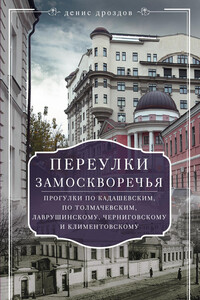

В тихих переулочках Замоскворечья укрылась от посторонних взоров старая Москва, которую читателю и предстоит отыскать. Здесь и палаты, спрятанные во дворе советского жилого дома, и старинные храмы, и усадьбы, принадлежавшие когда-то патриархальным замоскворецким купцам. Вместе с автором книги вы совершите увлекательное путешествие во времени. В путь!

Величественное Замоскворечье… Широкая долина, усыпанная дорогами и церквами, – так говорил об этом районе М.Ю. Лермонтов. Действительно, своим прозванием «златоглавая» столица во многом обязана именно Замоскворечью. Сегодня Замоскворечье – один из престижных районов Москвы. Массовое строительство здесь запрещено. Район Большой Ордынки, Пятницкой и Кадашевских переулков является заповедной зоной, в которой сохраняется застройка и планировка XVII – XIX вв. Однако постройка современных офисных зданий ведется весьма интенсивно, что не может не сказываться на облике Замоскворечья.

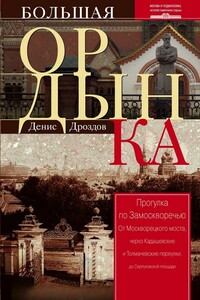

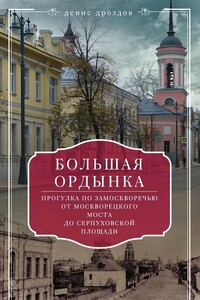

Сложно найти в Москве улицу, которая пережила столько событий, сколько Большая Ордынка, у которой одно название – целая история на сотни лет. Эта улица как живой учебник истории Замоскворечья и Москвы. Ордынка сохранила редкие памятники архитектуры разных эпох… Вместе с автором книги вы совершите увлекательное путешествие во времени. Вас ждет рассказ почти о каждом доме на этой старинной улице.

Чудовищные злодеяния финско-фашистских захватчиков на территории Карело-Финской ССР. Сборник документов и материалов. Составители: С. Сулимин, И. Трускинов, Н. Шитов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Данная работа представляет первое издание истории человечества на основе научного понимания истории, которое было запрещено в СССР Сталиным. Были запрещены 40 тысяч работ, созданных диалектическим методом. Без этих работ становятся в разряд запрещенных и все работы Маркса, Энгельса, Ленина, весь марксизм-ленинизм, как основа научного понимания истории. В предоставленной читателю работе автор в течение 27 лет старался собрать в единую естественную систему все работы разработанные единственно правильным научным, диалектическим методом.

Данная работа представляет первое издание истории человечества на основе научного понимания истории, которое было запрещено в СССР Сталиным. Были запрещены 40 тысяч работ, созданных диалектическим методом. Без этих работ становятся в разряд запрещенных и все работы Маркса, Энгельса, Ленина, весь марксизм-ленинизм, как основа научного понимания истории. В предоставленной читателю работе автор в течение 27 лет старался собрать в единую естественную систему все работы разработанные единственно правильным научным, диалектическим методом.

"3 феврале — марте 1919 года комиссия сената США слушала людей, вернувшихся из революционной России. Для оправдания интервенции нужно было собрать доказательства, что власть в России узурпирована кучкой преступников, безнравственных и корыстных людей, подчинивших себе народ с помощью «агитаторов из Ист-Сайда» и германских офицеров." Статья из журнала Энергия, экология 1990 № 11.

Очерк истории крестьянской войны XVII в. в Китае. В книге рассказывается о Китае в конце правления династии Мин, причинах развития повстанческих движений, ходе и итогах восстания.