Трагические поэмы Агриппы д'Обинье - [5]

«Трагические поэмы» увидели свет только в 1б16 году, более чем через тридцать лет после окончания описанного в них периода: значит, уже при публикации они должны были казаться устаревшими, осо6енно во Франции, где всё — и даже идеологические конфликты — составляет пищу моды. Если верить д'Обинье, определенные фрагменты были сочинены им еще в молодости; во всяком случае, отдельные места предшествовали отречению Генриха Наваррского; есть основания полагать, по некоторым приметам, что после 1610 года поэт уже ничего не дописывал. Как бы то ни было, словарь, форма, ритм произведения, как и сама мысль д'Обинье, по существу, принадлежат человеку XVI столетия. Одна из причин итоговой неудачи д'Обинье как эпического поэта, возможно, заключается в том, что язык, который он использует в своем грандиозном и возвышенном творении, еще недостаточно устоялся: для жанра эпической поэмы д'Обинье не смог стать таким же законодателем, как Корнель для трагедии спустя несколько лет. Возможно, было еще слишком рано, а в то время, когда Вольтер со своей «Генриадой» попытается принять эстафету «Трагических поэм», будет, напротив, слишком поздно. Придется ждать романтизма, который откроет поклонникам французской поэзии творчество д'Обинье, как, впрочем, и вообще творчество поэтов XVI века; и в самом деле, эта огромная хаотичная книга, эта стихийная лавина ораторского неистовства принадлежит уже по многим признакам предромантизму. Ведь эпическое сочинение д'Обинье в действительности насквозь лирично, неповторимо в своем смешении трансцендентности и страстного реализма, особенно прекрасны в нем то порывистое движение вперед, то внезапные остановки, и эти стихи, что звучат на разные голоса, взмывая ввысь и перекрещиваясь, как в ренессансном сонете: «Стал волком человек... Такой нелегкий груз, что истиной зовем... Иных взыскуют слов наш век и наши правы, / и рвать нам горький плод, исполненный отравы...» Подчас беспощадный реализм д'Обинье поистине пронзителен — например, когда поэт прославляет подвиг страдалицы Анны Эскью, поднятой на дыбу: «молчала узница, в безмолвье голосили / тугие вервия», — или когда резко высвечивается страшный силуэт полусгоревшего, но еще живого Томаса Хокса, который подает последний знак братьям, «воздев над головою / обугленную пясть короной огневою». Иные образы пропитаны особого рода состраданием, вобравшим в себя и гнев, и нежность; «Испепеленных прах ~ бесценных злаков семя...» Трон окрашен кровью невинных жертв «в цвет бурой ржавчины, как челюсти капкана». Порой же образ чарует грацией — высочайшим проявлением силы. Кто бы мог подумать, что одну из самых прелестных строк французской поэзии: «У розы осенью цветенье из цветений» — написал не Ронсар, воспевающий красавицу на склоне лет, а д'Обинье, восславивший позднего мученика Реформации. Пространно развиваемый образ гибели животных вместе с пораженным молнией дубом — это, в грандиозной его простоте, быть может, единственное подлинно гомеровское сравнение в нашей литературе; олицетворение земли и огня, вод и деревьев, восставших против их превращения в орудия пыток, отчасти воскрешено со столь же дерзким лирическим порывом в «Созерцаниях» Гюго, и мы вправе полагать, что если бы не было «Трагических поэм», Гюго никогда не сочинил бы свои «Возмездия», эту необыкновенную смесь эпического повествования, освещаемого вспышками лиризма, и необузданной сатиры. Один из приведенных выше стихов д'Обинье, квинтэссенция метафизического утверждения самотождественности сущего, предсказывает Малларме; другой, где почти чувственно конкретный образ вырастает из нанизывания абстрактных слов, предвосхищает искусство Валери; какая-нибудь сильная метафора — суровая, даже неприступная в своем одиночестве — издали указывает на крутые вершины Виньи. «Трагические поэмы» похожи на памятник, для сооружения которого собрали и привезли драгоценные материалы, однако задуманное строительство так и не завершили, но обнаруженные и, кажется, неисчерпаемые запасы брошенных сокровищ стали рудником для грядущих поколений.

Возможно, частичную неудачу этой великой книги убедительнее всего объясняет одно обстоятельство, не делающее чести природе человека. К несчастью, ничто не выходит из моды так быстро, как мученичество. Пока торжествует или хотя бы не умирает дело, ради которого принесли свое свидетельство мученики, ими хвалятся; кровавые козыри участвуют в игре. Но нередко случается, что довольно скоро вера, которой они послужили, остывает и, в свою очередь, коснея в неком конформизме, предпочитает пореже вспоминать об этих великих и обременительных примерах. К тому же одних мучеников вытесняют другие; оплаченные их жертвой противоречия хотя и не примирились, но покрылись архивной пылью, в последующих конфликтах мысль или фанатизм людей ориентированы иначе. Сентябрьская резня (Имеются в виду события 1792 года. Примеч. пер.) заслонила Варфоломеевскую ночь; стена Коммунаров сменила эшафоты Революции; погибшие герои Сопротивления сходят в свой черед во тьму преданий, хулы или забвения, Величие д'Обинье в том, что он пытался запечатлеть в прочной оболочке поэмы не стон, но возглас уверенности мучеников-единомышленников, их к Богу возносимый гимн; он говорил вместо тех, кто вынужден был умолкнуть; он излил свою ненависть на тех, кого считал вершителями или попустителями беззаконий. Агриппа д'Обинье не стал ни великим полководцем, ни великим политиком, в которых нуждалась его партия, чтобы победить во Франции; не стал он и великим миротворцем, еще более ей необходимым. Стойкий жизнелюб, он не примкнул к числу святых или мучеников. В нем так кипели страсти, что вопреки желанию из него не вышел историк, способный подвести итоги Реформации. Но, став поэтом, он сдержал данную отцу детскую клятву: он запомнил повешенных в Амбуазе и великолепно исполнил миссию свидетеля.

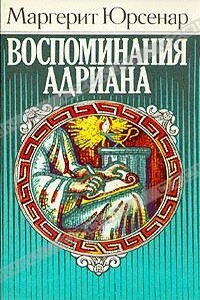

Вымышленные записки-воспоминания римского императора в поразительно точных и живых деталях воскрешают эпоху правления этого мудрого и просвещенного государя — полководца, философа и покровителя искусств, — эпоху, ставшую «золотым веком» в истории Римской империи. Автор, выдающаяся писательница Франции, первая женщина — член Академии, великолепно владея историческим материалом и мастерски используя достоверные исторические детали, рисует Адриана человеком живым, удивительно близким и понятным нашему современнику.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эссе М.Юрсенар, посвященное отражению римской истории в Истории Августа — сборнике составленных разными авторами и выстроенных в хронологическом порядке биографий римских императоров (августов).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга посвящена пушкинскому юбилею 1937 года, устроенному к 100-летию со дня гибели поэта. Привлекая обширный историко-документальный материал, автор предлагает современному читателю опыт реконструкции художественной жизни того времени, отмеченной острыми дискуссиями и разного рода проектами, по большей части неосуществленными. Ряд глав книг отведен истории «Пиковой дамы» в русской графике, полемике футуристов и пушкинианцев вокруг памятника Пушкину и др. Книга иллюстрирована редкими материалами изобразительной пушкинианы и документальными фото.

В книге известного историка литературы, много лет отдавшего изучению творчества М. А. Булгакова, биография одного из самых значительных писателей XX века прочитывается с особым упором на наиболее сложные, загадочные, не до конца проясненные моменты его судьбы. Читатели узнают много нового. В частности, о том, каким был путь Булгакова в Гражданской войне, какие непростые отношения связывали его со Сталиным. Подробно рассказана и история взаимоотношений Булгакова с его тремя женами — Т. Н. Лаппа, Л. Е. Белозерской и Е. С. Нюренберг (Булгаковой).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.