Трагедия в ущелье Шаеста - [3]

«…Прибыв в указанный район, мы максимально загрузились боеприпасами, а еду почти не брали. Командование заверило нас перед выходом, что операция продлится два дня. Потом вместе с царандоем (афганская милиция) двинулись в горы. Сначала афганцы шли впереди, как было установлено приказом. А через два часа они образовали внушительный арьергард! У кого шнурок развязался, кто-то ремни поправлял или воду пил. Приходилось перестраиваться, восстанавливать боевой порядок, так что темп движения был потерян сразу. Справа и слева в составе взводов шло боевое охранение. Начиналось по уставу…

В первом кишлаке все было нормально, хотя у батальонного начальства и чесались руки пострелять. На окраине нас встретили старики и сказали, что в кишлаке никого нет – все население ушло в горы. О причинах такого повального бегства как-то никто не задумался.

Расположились мы тут же, на земле, организовали чай. Угостили стариков сахаром, сгущенкой, сигаретами и говяжьей тушенкой. В кишлак батальон не заходил. Нас угощали теплыми лепешками, и опять никаких сомнений не возникло – а кто их выпекал, если все сбежали в горы?

Уходили мы мирно. Вдруг от батальонного командования поступил приказ взорвать дом в кишлаке, якобы там духи пристанище находят или он принадлежит главарю одной из банд. Обычная формулировка, скорее для отчета. Если бы это точно было, то вошли бы, обыскали. А батальону на время боевого выхода был придан взвод саперов. Они пытались взорвать дом, но что-то у них не сработало.

Через сутки в другом кишлаке повторилось то же. Старики, чай, лепешки, и обычное «дошман нис, дошман нис». Кишлак будто вымер. Их старики всегда отчаянно мотали бородами, повторяя это – «душманов нет». А когда мы спрашивали, где они, то неопределенно указывали на горы или «зеленку».

По пути во время преследования был убит мятежник. Решили, что это китайский военный инструктор – необычный цвет кожи, разрез глаз, хорошая экипировка, к тому же необрезанный. И опять никто не задумался, почему такой «дикий гусь» крутился возле нас. Поздно мы поняли, что по всему маршруту нас «вели». Кстати, мы видели всадников на высотах, впереди – дымки на вершинах.

Вот задаю через многие годы сам себе вопрос: возможно ли было на уровне дивизии ради одного пропавшего солдата спланировать такую операцию? Тем более что заканчивались Олимпийские игры? Они же были «кастрированными» именно из-за нашего военного присутствия в Афганистане. Ведь тогда даже чихнуть без разрешения не смели!

Полагаю, что на проведение операции указание дал штаб армии, тем более что она была совместной с «бравым» царандоем. Да не афганцы ли выпросили этот поход? Дело в том, что район кишел отрядами мятежников – рядом были северные выходы на Пандшер. В этих местах не было и следа кабульской власти. Скажем, в Кишиме и днем-то было непросто, а ночью вся демократическая власть сидела за высокими заборами с оружием на изготовку. И все окна в их комитетах были заложены мешками с песком».

Кишим – центр одноименного уезда афганской провинции Бадахшан. Это северо-восток Афганистана. Бадахшан граничит с Таджикистаном (север), Пакистаном (юг) и Китаем (восток). На западе Бадахшан примыкает к провинции Тахар. В 1980-х годах в Кишиме проживало около шестидесяти тысяч человек. Основное занятие – сельское хозяйство, прежде всего скотоводство, хлопок, опийный мак, местные ремесла, торговля, примитивная добыча изумрудов, лазурита. Национальный состав – это таджики, памирцы, узбеки. По вероисповеданию среди жителей города преобладали мусульмане-сунниты, исмаилиты. «Пудар» – героин на местном жаргоне – там водился и в начале восьмидесятых.

На пути из Кундуза в Кишим, а это около 100 км, боевые действия против «неверных» вели полевые командиры Мухаммад Вадуд, Инженер Умархон, Пахлавон Ибрагим, Кази Исламутдин, Ишон Мирзо, Джан Али, Арьянпур, Инженер Басир. Каждый имел под своим командованием отряды численностью от 300 до 700 бойцов. По данным советской разведки, в Бадахшане и Тахаре насчитывалось около 14 тысяч мятежников. От нехватки оружия и боеприпасов они не страдали, поскольку дружественный им Китай и единоверный Пакистан были рядом. Информация о том, что боеприпасы поступали также с территории СССР, требует тщательной проверки. Скорее всего это были частные контакты в ходе спецопераций по разложению противника или результат преступных сделок отдельных советских граждан. В этом районе, кроме гарнизонов 201-й мсд, 56-й одшб и 860-го омсп, находились провинциальные группы «Каскад» (КГБ СССР) и «Кобальт» (МВД СССР) численностью до 10–15 человек каждая, не считая охраны и водителей бронетранспортеров, которые все поголовно были военнослужащими срочной службы.

«…На подходе к Шаеста саперы поймали мула, навьючили на него взрывчатку, боеприпасы, детонаторы, кое-какой скарб. Животное оказалось на редкость выносливым, но вскоре стало сущим «троянским конем».

В очередном кишлачке нас уже не встречали, и мы зашли в крайний дом, где обнаружили древнего старика. Пока переводчики пытались с ним поговорить, ребята осмотрели двор и нашли дверную створку с очень странными следами. Гвозди, пятна крови, контур тела на обожженной поверхности. Похоже, кого-то жгли паяльной лампой, пригвоздив к этой двери.

Войну можно сравнить с армейским кителем. На его лицевой стороне крепятся боевые награды, нашивки за ранения и контузии, она блещет золотом и звездами погон. Но есть у кителя и изнанка, не видная постороннему глазу. Это – солдатский быт. Как и чем жили «за речкой» наши солдаты, что их радовало и чему они печалились, как и во что одевались, что ели и пили… Перед вами удивительно достоверное и доверительное описание повседневной жизни «шурави» – бойцов ограниченного контингента советских войск в Афганистане; настоящая изнанка войны…

Никто и никогда не писал об афганской войне чего-либо подобного… Для большинства она – трагическая ошибка, напрасные жертвы, бессмысленная жестокость. Однако автор этого романа рассматривает войну в неожиданном ракурсе, сравнивая ее со змеиным ядом, способным не только убить, но также излечить и наделить могущественной силой. Для главного героя романа, дивизионного корреспондента Алексея Астманова, афганская эпопея – завершающий, самый тяжелый шаг к вершине воинской доблести, ставший для него, по сути, шагом в бессмертие…

С тонким юмором и горькими слезами Алескендер Рамазанов вскрывает великую пропагандистcкую ложь об Афганской войне, все те заплесневелые идеологические догмы, которыми пичкали наш народ. Суть смерти, выписанная непредвзятым автором, до банальности проста, а вот жизнь необыкновенно многогранна, в ней играют роли люди сильные и слабые, трусы и храбрецы, паникеры и флегматы, глупые и понимающие. Чтение этой книги напоминает старую игру с переводными картинками: аккуратно снимаешь слой за слоем, под которыми проступает яркая и четкая картина той недавней, но почти забытой войны.

Военный корреспондент майор Акбар Аллахвердиев прошел всю афганскую кампанию до конца. Казалось бы, война окончена, и больше ничто, кроме воспоминаний, не должно связывать его с этой пропахшей порохом землей. Но неожиданно Акбару вновь пришлось объявиться в Афгане – на этот раз с колонной спецов, выполняющих сверхсекретное задание. Он и не мог подозревать, что в мирное время попадет в такую переделку, что даже минувшая война покажется ему увлекательным развлечением...

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Стихи Вероники Долиной давно знакомы любителям поэзии, поклонникам авторской песни. Они просты и лукавы, одновременно безыскусны и полны метафор.Впервые читателю предлагается столь большое собрание стихов В. Долиной «из жизни»; многое публикуется впервые; рассказ «Тихий зайчик», фото из архива и развернутые интервью добавляют немало интересного к образу известного автора.

Автор книги — полярный летчик, Герой Советского Союза И. И. Черевичный рассказывает о людях авиационного отряда Первой советской антарктической экспедиции, об их дружбе, окрепшей в борьбе с суровой природой. Со страниц книги встают живые образы наших замечательных летчиков, механиков, радистов — тех, кто самоотверженным трудом умножает славу нашей авиации. Несмотря на трудности быта и работы на не исследованном еще шестом континенте, эти люди всегда бодры, всегда готовы пошутить и посмеяться.Книга проникнута чувством высокого патриотизма.

Аннотация издательства: Книга «В черной пасти фиорда» — это рассказ и раздумья командира подводной лодки «Л-20» Краснознаменного Северного флота о боевых походах подводного корабля, его торпедных атаках и постановке мин, о действиях экипажа в трудных ситуациях. Автор воспоминаний — капитан 1 ранга в отставке Виктор Федорович Тамман — с душевной теплотой повествует о мужестве, стойкости и героизме подводников.

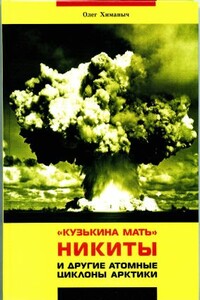

Четвертая книга морского историка, члена Союза писателей России Олега Химаныча рассказывает о создании в Арктике Новоземельского полигона, где испытывалось первое советское атомное оружие. Автор исследует события с начала 50-х XX века, когда США и Советский Союз были ввергнуты в гонку ядерных вооружений, и отслеживает их до 1963 года, когда вступил в силу запрет на испытания атомного оружия на земле, в воздухе, под водой и в космосе.В основе повествования — исторические документы, которые подкрепляются свидетельствами непосредственных участников испытаний и очевидцев.В книге сделан акцент на те моменты, которые прежде по разным причинам широко не освещались в литературе и периодической печати.

Сержанту Андрею Семину крупно повезло: его хоть и отправили служить в Афган, зато он попал в подразделение связи. Что может быть лучше на войне! Свой особый распорядок дня, относительно комфортное «рабочее» место и никакого риска — служи себе в удовольствие и считай дни до дембеля. Но вдруг все круто изменилось. За безобидную шутку в адрес командира Андрея опускают на самое дно армейской иерархии — в мотострелковую роту, в пулеметно-гранатометный взвод. Вдобавок отделение, куда его определяют, пользуется дурной репутацией «залетного».

Это не детектив, не фантазия, это правдивый документ эпохи. Искрометные записки офицера ВДВ — о нелегкой службе, о жестоких боях на афганской земле, о друзьях и, конечно, о себе. Как в мозаике: из, казалось бы, мелких и не слишком значимых историй складывается полотно ратного труда. Воздушно-десантные войска представлены не в парадном блеске, а в поте и мозолях солдат и офицеров, в преодолении себя, в подлинном товариществе, в уважительном отношении к памяти дедов и отцов, положивших свои жизни «за други своя»…

Это была война, и мы все на ней были далеко не ангелами и совсем не образцовыми героями. Осталось только добавить, что этот рассказ не исповедь и мне не нужно отпущение грехов.

Наконец-то для сержанта-десантника Сергея Прохорова, сражавшегося в Афгане, наступил заветный дембель! Конец войне… Но по досадной случайности Сергей не попадает в списки дембелей, улетающих домой первой партией. Что же делать? На ловца, как говорится, и зверь бежит. На кабульском аэродроме Прохоров встречается с прапорщиком Костроминым, который обещает помочь. Для этого сержанту надо нелегально проникнуть на борт «Черного тюльпана», а на подлете к Ташкенту спрыгнуть с парашютом, прихватив с собой контейнер с посылкой для мамы прапорщика.