Тит Беренику не любил - [47]

Свежепостроенные залы Оранжереи вмещают столько же людей, сколько деревьев зимой — тысячу с небольшим, однако, говорят, король намерен эти залы увеличить. Жану льстит мысль, что празднествам король уделяет не меньше внимания, чем военным действиям, из чего можно заключить, что трагедии Жана не уступают в силе пушечным ядрам.

Театр располагался в конце аллеи, вдоль которой были расставлены гранаты, апельсины и огромные вазы, наполненные цветами лилий. Свечи в хрустальных канделябрах озаряли все вокруг ослепительным светом, еще и отраженным от мраморного портика. Для пьесы, действие которой происходит в спящем воинском стане на морском берегу, такого блеска не требовалось. Однако Жан не против — без этого сияющего пятна в конце аллеи ночь не настолько походила бы на день. От Жана — простота, от короля — роскошное обрамление, необходимое, чтобы она заблистала. Усаживаясь в первом ряду, он ощутил приятное головокружение.

Не успели смолкнуть аплодисменты, а король уже встал и пошел по аллее обратно, его свита — за ним. На очереди новое зрелище. Как удержать его внимание? Не стоит тратить силы, увещевает себя Жан, гонясь за невозможным, но тут ему сообщают, что король желает провести с ним время за беседой перед началом фейерверка над Большим каналом.

— Я хотел, чтобы в центре торжеств было нечто возвышенное, — заговорил король, — и правда же, мы в этом преуспели?

«Мы преуспели…» — это «мы» тает во рту у Жана, как кусочек сахара.

— Вы, знаю, не любитель роскоши, но в политических целях она весьма полезна. Тем более что мне такой союз по вкусу.

Король смолкает, повторяя фразу про себя — считает слоги.

— После ваших пьес невольно говоришь александрийским стихом.

Жан улыбается. А король добавляет, что во время спектакля сидячие силуэты придворных вырисовывались по сторонам от него, как китайские тени. Было одинаково отрадно смотреть и на то, что творится на сцене, и на эти неподвижные ряды. Хотя бы два часа никто не суетится и не интригует. Жан кивает, ему понятно: даже когда звучат его стихи, монарший долг не позволяет королю сосредоточиться.

— Пойдемте полюбуемся моим фейерверком.

Сначала Жан стоит с закрытыми глазами и вслушивается в гром пушек и шум ракет. Война звучит вот так? Потом, открыв глаза, глядит, как в небе пламенеют фигуры, как оно покрывается золотыми узорами. Россыпь звезд, сияющих сильнее настоящих, вспыхивает на миг и падает в канал. Воздух, вода и огонь сливаются воедино. Эта потеха превыше роскошного празднества, а король превыше всего.

В Париже «Ифигения» идет с триумфом. Король осыпает Жана почестями. Мало того что обретает форму воображаемая статуя, но и пласт земли под коленом, глядишь, обернется имением. Академик, государственный казначей, чего еще желать?

Маркиз несколько раз небрежно приглашает Жана в свой салон, на правах приятеля знаменитого человека, знававшего его, когда тот был еще никем, день за днем следившего за его успехами и теперь смотрящего на него благосклонно, как на пышно расцветшее растение.

— Ну что, довольны вы теперь, приобретя дворянство?

В улыбке и тоне маркиза Жан узнает привычную насмешку, ясно ему говорящую: как бы высоко он ни взобрался, есть преимущество, для него недостижимое, — родиться на том же, бесконечно отдаленном от простого люда, клочке земли, что король и маркиз. Он понимает: для высокородных нет ничего забавней, чем смотреть, как борются другие, следить за ставками и козырями в увлекательной игре. И у него хватает гордости сказать маркизу, что его салон изрядно потеряет, если он, Жан, перестанет его посещать. Прибавлять, что он именно так намерен поступать, нет смысла — маркиз это понял и сам. И говорит притворно оскорбленным тоном: «Ладно».

Писать больше некогда. Он занят делами, интригует на пару с Никола, украшает свое жилище, постепенно теряя интерес к материальным ценностям. Только Мари время от времени напоминает, что ждет новую роль. «Будет», — коротко отвечает ей Жан.

У Агнессы что ни слово, то яд и проклятия. Не называя имени Мари, она клянет его за блуд, за то, что он якшается со страшными людьми, которые даже на смертном одре не получат причастия. Видеть его не желает. Жану не привыкать к ее упрекам, но по ночам, во сне, когда его уверенность в себе ослабевает, тревога проникает в душу. Он уже готов поверить, что, привычка привычкой, а проклятия тетушки словно въелись в него, вместе с чувством вины, иногда и полезным.

Во сне к нему подходит женщина и говорит, что усыновила его, когда ему было полгода. Она его непорочная мать, совсем как Святая Дева. Доказывает материнство то, что он был очень болен и выздоровел сразу, едва приник к ее груди. «Ты будто вновь родился». Она похожа на тетушку. Эта история не кажется ему совсем бредовой. Если мать его непорочна, то он не кто иной, как Христос. Та женщина опять ему приснилась несколько ночей спустя. На этот раз не в виде девы. Напротив. Коснись ее Жан, он бы почувствовал звериное тепло ее плоти. «Он там, по ту сторону двери», — сказала она. Он каждый раз приходит, говорит, что любит, что его душа стремится к ней, зовет и что она должна на этот зов ответить, что таково веление Бога. И каждый раз она не открывает, сжимает ручку двери, так что белеют косточки, а пальцы становятся такими бледными, прозрачными, как будто у них нету сил нажать на ручку, отворить. Жан вспоминает греческий роман — там тоже отливала кровь. Неделями его не покидает образ этой внезапной бледности. Каким-то чудом или чьим-то промыслом, он, что ни ночь, оказывается там же, под этой фосфорической луной. «По ту сторону двери, — продолжает она, — он прерывисто дышит, все громче, его дыхание проникает сквозь дерево». Их разделяет море, и они в два голоса поют песню запретной любви.

Настоящее издание представляет собой первую часть практикума, подготовленного в рамках учебно-методического комплекса «Зарубежная литература XVIII века», разработанного сотрудниками кафедры истории зарубежных литератур Санкт-Петербургского государственного университета, специалистами в области национальных литератур. В издание вошли отрывки переводов из произведений ведущих английских, французских, американских, итальянских и немецких авторов эпохи Просвещения, позволяющие показать специфику литературного процесса XVIII века.

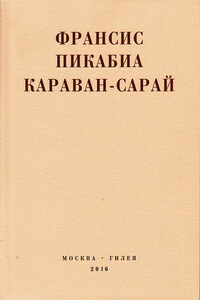

Дадаистский роман французского авангардного художника Франсиса Пикабиа (1879-1953). Содержит едкую сатиру на французских литераторов и художников, светские салоны и, в частности, на появившуюся в те годы группу сюрреалистов. Среди персонажей романа много реальных лиц, таких как А. Бретон, Р. Деснос, Ж. Кокто и др. Книга дополнена хроникой жизни и творчества Пикабиа и содержит подробные комментарии.

Знаменитая историческая повесть «История о Доми», которая кратко излагается в корейской «Летописи трёх государств», возрождается на страницах произведения Чхве Инхо «Прогулка во сне по персиковому саду». Это повествование переносит читателей в эпоху древнего корейского королевства Пэкче и рассказывает о красивой и трагической любви, о супружеской верности, женской смекалке, королевских интригах и непоколебимой вере.

В этой книге, которая будет интересна и детям, и взрослым, причудливо переплетаются две реальности, существующие в разных веках. И переход из одной в другую осуществляется с помощью музыки органа, обладающего поистине волшебной силой… О настоящей дружбе и предательстве, об увлекательных приключениях и мучительных поисках своего предназначения, о детских мечтах и разочарованиях взрослых — эта увлекательная повесть Юлии Лавряшиной.

У той, что за стеклом - мои глаза. Безумные, насмешливые, горящие живым огнем, а в другой миг - непроницаемые, как черное стекло. Я смотрю, а за моей спиной трепещут тени.

Мать и маленький сын. «Неполная семья». Может ли жизнь в такой семье быть по-настоящему полной и счастливой? Да, может. Она может быть удивительной, почти сказочной – если не замыкаться на своих невзгодах, если душа матери открыта миру так же, как душа ребенка…В книге множество сюжетных линий, она многомерна и поэтична. «Наши зимы и лета…» открывают глаза на самоценность каждого мгновения жизни.Книга адресована родителям, психологам и самому широкому кругу читателей – всем, кому интересен мир детской души и кто сам был рёбенком…