Те, что от дьявола - [33]

Вот с таким человеком я и прогуливался осенним утром по Ботаническому саду. Голубоватый туман, что окутывает влажными октябрьскими утрами пожелтевшие деревья, уже рассеялся. Погода, как иной раз осенью, была до того солнечной и ясной, что ласточкам впору бы задержаться и никуда не улетать. На колокольне Нотр-Дам большой колокол бил двенадцать, и звенящее дрожание золотистого воздуха — так он был чист! — переплыв через реку, зеленую с муаровыми бликами у мостов, добиралось и до нас. Позднее солнышко, словно сквозь золотую вату, ласково пригревало нам с доктором спины, пока мы стояли и любовались знаменитой черной пантерой, погибшей на следующую зиму от чахотки, будто молодая девушка. Вокруг нас толпились обычные посетители Ботанического сада — простой народ, солдаты и няньки, которым так нравится слоняться между клетками и бросать ореховые и каштановые скорлупки в спящих или отупело сидящих за прутьями животных. Мы стояли и смотрели на пантеру, перед которой случайно очутились, бродя по саду. Она, как вы помните, была особой породы и привезли ее с острова Ява, страны с самой дикой в мире природой, природа и сама похожа там на огромную тигрицу, которую не в силах приручить человек, она чарует красотой и нападает каждым своим творением, рожденным изобильной, путающей своей плодовитостью землей. На Яве цветы ярче и душистее, фрукты слаще и ароматнее, а звери прекраснее и сильнее, чем в других краях, и человеку, не побывавшему на чарующем и ядовитом острове, в гостях у Армиды[56] и Локусты[57] одновременно, невозможно представить себе всю неистовую силу жизни. Пантера, великолепный образчик опасных и чудесных творений своей земли, лежала, вытянув перед собой длинные изящные лапы, высоко подняв голову, глядя перед собой неподвижными изумрудными глазами. Ни одно пятно, отсвет, отблеск не портил бархатной черноты ее меха — глубокой, матовой. Свет, скользнув по ней, не отражался, а впитывался, как вода впитывается губкой. Но стоило отвернуться от этого идеального совершенства, этой гибкости и красоты, этой безмятежно отдыхающей смертоносной силы, царственной, высокомерной и равнодушной, и взглянуть на людей, окруживших клетку, — смотрящих кто опасливо, а кто с вытаращенными глазами и открытым ртом, как сразу становилось очевидным, что первенствующая роль принадлежит вовсе не человеку, а великолепному зверю. Превосходство зверя казалось настолько очевидным, что рождало даже чувство униженности. Своим ощущением я шепотом делился с доктором, когда в толпу, стоящую перед пантерой, вторглась пара, рассекла ее и остановилась прямо перед решеткой.

Творчество французского писателя Ж. Барбе д'Оревильи (1808–1889) мало известно русскому читателю. Произведения, вошедшие в этот сборник, написаны в 60—80-е годы XIX века и отражают разные грани дарования автора, многообразие его связей с традициями французской литературы.В книгу вошли исторический роман «Шевалье Детуш» — о событиях в Нормандии конца XVIII века (движении шуанов), цикл новелл «Дьявольские повести» (источником их послужили те моменты жизни, в которых особенно ярко проявились ее «дьявольские начала» — злое, уродливое, страшное), а также трагическая повесть «Безымянная история», предпоследнее произведение Барбе д'Оревильи.Везде заменил «д'Орвийи» (так в оригинальном издании) на «д'Оревильи».

«Воинствующая Церковь не имела паладина более ревностного, чем этот тамплиер пера, чья дерзновенная критика есть постоянный крестовый поход… Кажется, французский язык еще никогда не восходил до столь надменной парадоксальности. Это слияние грубости с изысканностью, насилия с деликатностью, горечи с утонченностью напоминает те колдовские напитки, которые изготовлялись из цветов и змеиного яда, из крови тигрицы и дикого меда». Эти слова П. де Сен-Виктора поразительно точно характеризуют личность и творчество Жюля Барбе д’Оревильи (1808–1889), а настоящий том избранных произведений этого одного из самых необычных французских писателей XIX в., составленный из таких признанных шедевров, как роман «Порченая» (1854), сборника рассказов «Те, что от дьявола» (1873) и повести «История, которой даже имени нет» (1882), лучшее тому подтверждение.

«Воинствующая Церковь не имела паладина более ревностного, чем этот тамплиер пера, чья дерзновенная критика есть постоянный крестовый поход… Кажется, французский язык еще никогда не восходил до столь надменной парадоксальности. Это слияние грубости с изысканностью, насилия с деликатностью, горечи с утонченностью напоминает те колдовские напитки, которые изготовлялись из цветов и змеиного яда, из крови тигрицы и дикого меда». Эти слова П. де Сен-Виктора поразительно точно характеризуют личность и творчество Жюля Барбе д’Оревильи (1808–1889), а настоящий том избранных произведений этого одного из самых необычных французских писателей XIX в., составленный из таких признанных шедевров, как роман «Порченая» (1854), сборника рассказов «Те, что от дьявола» (1873) и повести «История, которой даже имени нет» (1882), лучшее тому подтверждение.

В книгу вошли лучшие рассказы замечательного мастера этого жанра Йордана Йовкова (1880—1937). Цикл «Старопланинские легенды», построенный на материале народных песен и преданий, воскрешает прошлое болгарского народа. Для всего творчества Йовкова характерно своеобразное переплетение трезвого реализма с романтической приподнятостью.

«Много лет тому назад в Нью-Йорке в одном из домов, расположенных на улице Ван Бюрен в районе между Томккинс авеню и Трууп авеню, проживал человек с прекрасной, нежной душой. Его уже нет здесь теперь. Воспоминание о нем неразрывно связано с одной трагедией и с бесчестием…».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Виртуозно переплетая фантастику и реальность, Кафка создает картину мира, чреватого для персонажей каким-то подвохом, неправильностью, опасной переменой привычной жизни. Это образ непознаваемого, враждебного человеку бытия, где все удивительное естественно, а все естественное удивительно, где люди ощущают жизнь как ловушку и даже природа вокруг них холодна и зловеща.

«Этот собор — компендиум неба и земли; он показывает нам сплоченные ряды небесных жителей: пророков, патриархов, ангелов и святых, освящая их прозрачными телами внутренность храма, воспевая славу Матери и Сыну…» — писал французский писатель Ж. К. Гюисманс (1848–1907) в третьей части своей знаменитой трилогии — романе «Собор» (1898). Книга относится к «католическому» периоду в творчестве автора и является до известной степени произведением автобиографическим — впрочем, как и две предыдущие ее части: роман «Без дна» (Энигма, 2006) и роман «На пути» (Энигма, 2009)

В состав предлагаемых читателю избранных произведений австрийского писателя Густава Майринка (1868-1932) вошли роман «Голем» (1915) и рассказы, большая часть которых, рассеянная по периодической печати, не входила ни в один авторский сборник и никогда раньше на русский язык не переводилась. Настоящее собрание, предпринятое совместными усилиями издательств «Независимая газета» и «Энигма», преследует следующую цель - дать читателю адекватный перевод «Голема», так как, несмотря на то что в России это уникальное произведение переводилось дважды (в 1922 г.

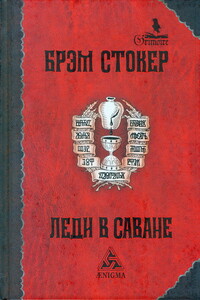

Вампир… Воскресший из древних легенд и сказаний, он стал поистине одним из знамений XIX в., и кем бы ни был легендарный Носферату, а свой след в истории он оставил: его зловещие стигматы — две маленькие, цвета запекшейся крови точки — нетрудно разглядеть на всех жизненно важных артериях современной цивилизации…Издательство «Энигма» продолжает издание творческого наследия ирландского писателя Брэма Стокера и предлагает вниманию читателей никогда раньше не переводившийся на русский язык роман «Леди в саване» (1909), который весьма парадоксальным, «обманывающим горизонт читательского ожидания» образом развивает тему вампиризма, столь блистательно начатую автором в романе «Дракула» (1897).Пространный научный аппарат книги, наряду со статьями отечественных филологов, исследующих не только фольклорные влияния и литературные источники, вдохновившие Б.

«В начале был ужас» — так, наверное, начиналось бы Священное Писание по Ховарду Филлипсу Лавкрафту (1890–1937). «Страх — самое древнее и сильное из человеческих чувств, а самый древний и самый сильный страх — страх неведомого», — констатировал в эссе «Сверхъестественный ужас в литературе» один из самых странных писателей XX в., всеми своими произведениями подтверждая эту тезу.В состав сборника вошли признанные шедевры зловещих фантасмагорий Лавкрафта, в которых столь отчетливо и систематично прослеживаются некоторые доктринальные положения Золотой Зари, что у многих авторитетных комментаторов невольно возникала мысль о некой магической трансконтинентальной инспирации американского писателя тайным орденским знанием.