Свет во тьме - [4]

Хотел ли фактически евангелист в данном месте подчеркнуть, что тьма бессильна потушить раз воссиявший свет, или, напротив, он с горечью обличал упорство тьмы, не воспринимающей света, и потому не рассеивающейся перед ним, — в обоих случаях он исходит из некого общего, дуалистического — и потому трагического — представления о противоборстве между силами света и тьмы как основоположном факте мирового бытия. Это неодолимое противоборство может обнаруживаться одинаково и в неодолимости света перед натиском тьмы и в противоестественном упорстве тьмы, перед светом, долженствующим озарить и рассеять ее [2].

Я думаю, что такое синтетическое понимание оправдано уже первой половиной стиха «и свет во тьме светит».

Мы так привыкли небрежно читать Евангелие, не вдумываясь в реальный смысл его слов, а принимая его текст без размышления, как некую привычную словесную формулу, что мало кто задумывается над подлинным смыслом этих слов. Большинство склонно, по–видимому, видеть в этом сочетании слов не более как некий риторический оборот нечто подобное, например, поэтической фразе «соловей поет в тиши». Вряд ли, однако, можно удовлетвориться таким простым и поверхностным пониманием; этому противоречит уже то, что стих имеет рассмотренное выше окончание. Каков бы ни был подлинный смысл последнего, ясно, во всяком случае, что упоминание о тьме не случайно, ибо тьма противопоставляется свету как некая враждебная ему реальная сила. Но, в таком случае, что это собственно значит: «свет светит во тьме»?

Если бы было сказано в прошедшем времени: «свет воссиял во тьме», то все было бы просто и понятно: среди тьмы зажегся источник света — где была раньше тьма, там теперь сияет свет. Так, другой евангелист, сообщая о пребывании и проповеди Иисуса в «Капернауме приморском, в пределах Завулоновых и Невфалимовых», вспоминает при этом «реченное через пророка Исаию»:

«Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в страхе и тени смертной воссиял свет» (Исаия 9, 1—2. Ев. Матв. 4, 13, 16 [3]). Но евангелист Иоанн хочет сказать другое: он говорит не об однажды совершившемся во времени событии, что среди глубокой тьмы воссиял свет. Он говорит о некоем вечном — или, скажем скромнее, длительном — метафизическом состоянии или отношении между светом и тьмой, которое он выражает в словах «свет во тьме светит». Но как это может быть? Поскольку мы руководимся аналогией с физическим светом, мы должны сказать: где есть свет, там нет тьмы, и где есть тьма, там нет света. Одно состояние исключает другое. Естественно представлять себе, что свет, раз воссияв, изгоняет тьму, озаряя ее, т. е. заменяя ее собою, светом. С другой стороны, можно себе представить в каком–то фигуральном смысле, что свет, зажженный среди тьмы, например, свеча в темную и бурную осеннюю ночь, может потухнуть, как бы уступив превозмогающему его напору тьмы.

Впрочем, остается возможность — кажется, единственная здесь возможность, — все же рационально и наглядно представить себе состояние, которое можно было бы обозначить как «свет во тьме». Так в темную, безлунную, но звездную ночь звезды, как точки света, сияют «во тьме». Такими же точками света среди тьмы представляются нам, если глядеть издалека, фонари, зажженные в темную ночь. И даже вблизи свет слабый, еле мерцающий, например свет маленького фонаря, мог бы светить, не озаряя ничего, кроме ничтожного по размерам ближайшего к нему пространства, и оставаясь, следовательно, окруженным густою тьмой, рассеять которую он не в силах.

С. Л. ФРАНКДУША ЧЕЛОВЕКАОПЫТ ВВЕДЕНИЯ В ФИЛОСОФСКУЮ ПСИХОЛОГИЮИсходник: relig-library.pstu.ruИсточник текста: http://odinblago.ru.

Предлагаемый сборник статей о книге Шпенглера "[Der] Untergang des Abendlandes" не объединен общностью миросозерцания его участников. Общее между ними лишь в сознании значительности самой темы — о духовной культуре и ее современном кризисе. С этой точки зрения, как бы ни относиться к идеям Шпенглера по существу, книга его представляется участникам сборника в высшей степени симптоматичной и примечательной.Главная задача сборника — ввести читателя в мир идей Шпенглера. Более систематическому изложению этих идей посвящена статья Ф.

Книга “Духовные основы общества” распадается на две последовательные темы: первая анализирует наиболее популярные социальные концепции XIX–XX вв.: историзм, биологизм, психологизм. Эти идолы социальной науки XIX в. создавали иллюзию возможности сведения общественной жизни к “естественным” первоосновам, которые можно было бы описывать языком позитивной науки. Простые, но неотразимые аргументы С. Л. Франка обнаруживают внутреннее противоречие этих установок, тщетно стремящихся вывести высшее из низшего. Параллельно автор вводит принципиальное для него различение “соборного” и “общественного”.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге архимандрита Андрея (Конаноса) «Неисчерпаемый источник» собраны беседы известного современного проповедника, которые учат, как найти источник любви, как прийти в единение с Богом, собой и ближними, как это единение может наполнить сердце радостью и утешением. «Минуты любви наполняют сердце счастьем и утешением, потому что ты возвращаешься в своё реальное устроение: ты ведь таким и был создан — ты рождён, чтобы любить. Ты себя плохо чувствуешь, когда не получаешь любви. Тогда ты испытываешь боль, мы все тогда испытываем боль.

Пособие, написанное прихожанкой православного храма, в полной мере раскрывает перед читателми практику церковной жизни. Книга в доступной и понятной форме дает ответы на множество повседневных вопросов. Что происходит во время службы в храме? Как вести себя во время Богослужение, как заказывать требы? Каким образом организовать свою жизнь по церковному распорядку и календарю? Кроме того, начинающий прихожанин сможет узнать об атрибутах, правилах и таинствах православной церкви.

В книге, подготовленной кандидатом богословия В. В. Черновым собраны наиболее авторитетные толкования всех притч Спасителя: от святителей Иоанна Златоуста, Григория Нисского, блаженного Феофилакта Болгарского до выдающихся проповедников XX столетия — праведного Иоанна Кронштадтского, святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Аверкия (Таушева), митрополита Антония (Блума) и других известных архипастырей и пастырей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

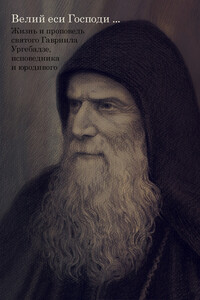

В книге воспроизводятся рассказы о святом подвижнике и юродивом XX в. Гаврииле (Ургебадзе), переданные специально для данного издания людьми, близко знавшими о. Гавриила при его жизни. Составитель уделил особое внимание тому, чтобы повествование об о. Гаврииле сохранило дух живого, искреннего рассказа очевидцев, оставаясь именно свидетельством подвигов святого, способным оказать влияние на современного человека.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.