«Существованья ткань сквозная…»: переписка с Евгенией Пастернак, дополненная письмами к Евгению Борисовичу Пастернаку и его воспоминаниями - [4]

Жизнь Бориса Пастернака достаточно известна. Мамины работы и ее судьба остались в тени и могут быть забыты. Мне не удалось устроить ее выставку, дать возможность публике оценить ее работы и заинтересовать ее судьбой. Надо сказать о ней несколько слов.

В последние годы мамочка очень хотела записать свои воспоминания, начинала рассказывать про свою куклу, с которой была сфотографирована в четырехлетнем возрасте, потом о том, как родители отца купили ей другую куклу (в Германии в 1922 году), а она оставила ее папиной сестре Жоне[1]. О ней мама вспоминала в поздних письмах и спрашивала: “Существует ли старинная кукла, которую вы подарили мне, которую я назвала Катюшей, потому что она немного косила, и которую мама оставила Жоничке”[2]. Как мы помним, немного косила героиня романа Толстого “Воскресение” Катюша Маслова.

Ее воспоминания пыталась записать З. Масленникова, получились две-три сбивчивые страницы. Ее рассказы о себе, которые помню я, тоже были фрагментарны.

Надо написать, кто она была. Евгения Владимировна Лурье родилась 16 (28) декабря 1898 года в провинциальном губернском городе Могилеве. Ее родители были сравнительно обеспечены[3]. Отец имел небольшое, доставшееся ему по наследству состояние, которое он безуспешно, за отсутствием деловой хватки, пытался сохранить. У него был маленький писчебумажный магазинчик, но мама рассказывала, что он любил делать подарки чужим детям и торговал себе в убыток. Все в семье определялось матерью – человеком лучезарно светлого и жизнерадостного характера, делавшим праздником каждый день повседневного обихода. Она любила принимать и угощать гостей. У них была большая квартира на главной улице города – Ветряной. Мама вспоминала о двух огромных пальмах в кадках, которые стояли у них в прихожей.

Слабое здоровье маленькой Жени (она в детстве перенесла тиф) и тяжелая болезнь ее матери вызывали опасения. Их вдвоем отправили в Крым на поправку.

“Я с мамой в Алуште, – вспоминала она в поздние годы. – Море, солнце, камушки, кипарисы, миндаль, розы, близость и любовь мамы. Возвращение домой. Нянина полутемная комната. Занятия Миши (няниного сына) с Катей, революционной подругой двоюродных братьев и сестер. Мое хождение к учительнице куда-то вниз с горки по переулку, где во дворе большой сад, ослики. Длинные мои косы, спасающие меня от приставания мальчишек. Завтраки у учительницы в кругу ее многочисленной семьи, девять человек детей. Растущая наблюдательность, ощущение себя среди других ребят. Поступление в гимназию”.

Женя была, по-видимому, шаловливой и смелой девочкой. Свои длинные тяжелые косы до колен, привлекавшие внимание и интерес соседских мальчишек, она использовала как средство защиты. Взяв в руки концы кос, она размахивала ими, как пастух кнутом, и больно колотила своих противников.

В течение нескольких лет семейство снимало также небольшой хутор на Днепре, Котыши. Мамочка любила рассказывать мне об их счастливой жизни на хуторе, о собаках, с которыми она много возилась в детстве и которые вспоминала всю жизнь с великой нежностью. При доме была скотина, лошадь, домашняя птица. Брат Сеня[4] был еще мальчиком, когда родители купили ему маленькую лохматую лошадку, за которой он сам ухаживал. Женя была младшим ребенком в семье, и родители опекали ее больше старших сестер Анны и Гитты[5] и брата Семена.

Позже она записала в тетради:

“Хутор на Днепре. У старших еще экзамены, они в городе. Меня отправили на хутор, где я живу до приезда остальных с хозяевами. Сегодня два хозяйских сына взяли меня на рыбную ловлю. Чудное утро, река полноводная, берега крутые, поросшие кустарником. Я тихонько сижу в лодке и молюсь: «Господи, сделай так, чтобы не попалось ни одной рыбки». Меня больше на рыбную ловлю не взяли, я проговорилась, и меня сурово отругали.

Но какое чудное это было утро, как помнится луг, покрытый туманом, крутой берег, цепляющиеся при спуске в лодку кусты ежевики и шиповника. Тишина и дыхание реки. Божественное утро”.

Брат Сеня еще в гимназии стал добровольным членом Могилевской пожарной команды, с которой выезжал тушить пожары, частые в этом деревянном городе. По окончании гимназии брат и сестры уехали в Петербург, чтобы получить образование. Анна Владимировна (дома ее звали Нюня) вышла замуж за начинающего юриста Абрама Бенедиктовича Минца[6]. Семен Владимирович, поступив в Петербургский университет, стал одним из самых заметных наездников Петербургского ипподрома и в 1912–1913 годах для знаменитого американского наездника Вильяма Кейтона тренировал “лошадь столетия” – легендарного Крепыша.

Началась Мировая война. Мамочка рассказывала, как переменился облик города, когда в Могилеве расположился сначала штаб фронта, а потом царская ставка. Город был полон солдатами, казаками и офицерами всех рангов, ставшими на постой во всех домах. Родители беспокоились за Женю, которая заканчивала гимназию. Но у девочки был смелый и решительный характер, она не терпела сковывающей ее опеки. Чтобы дать некоторое представление о том, что за человек была эта девочка, ставшая через несколько лет женой Бориса Пастернака, приведем несколько записей из ее дневника тех лет:

«Доктор Живаго» (1945–1955, опубл. 1988) — итоговое произведение Бориса Леонидовича Пастернака (1890–1960), удостоенного за этот роман в 1958 году Нобелевской премии по литературе. Роман, явившийся по собственной оценке автора вершинным его достижением, воплотил в себе пронзительно искренний рассказ о нравственном опыте поколения, к которому принадлежал Б. Л. Пастернак, а также глубокие размышления об исторической судьбе страны.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Борис Пастернак – второй после Бунина русский писатель, которому присудили Нобелевскую премию по литературе. Его творчество органично сочетает в себе традиции русской и мировой классики с достижениями литературы Серебряного века и авангарда. В повестях, насыщенных автобиографическими сведениями, в неоконченных произведениях обращает на себя внимание необычный ритм его фраз, словно перешедших в прозу из стихов. В статьях, заметках о поэтах и о работе переводчика автор высказывает свои эстетические взгляды, представления об искусстве, о месте творца в мире и истории.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Эта книга представляет собой историю жизни и творчества Бориса Пастернака, отраженную в его стихах, прозе и письмах. Приведены отрывки из воспоминаний современников. Материалы подобраны с тем, чтобы показать творческий процесс создания произведений поэта на основе событий его жизни, как и из чего «растут стихи». В них отразились его мысли и состояние души, которые одновременно были закреплены в письмах Пастернака разным людям и в его прозе.

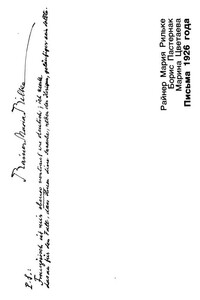

Подготовка текстов, составление, предисловие, переводы, комментарии К.М.Азадовского, Е.Б.Пастернака, Е.В.Пастернак. Книга содержит иллюстрации.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Ни один писатель не может быть равнодушен к славе. «Помню, зашел у нас со Шварцем как-то разговор о славе, — вспоминал Л. Пантелеев, — и я сказал, что никогда не искал ее, что она, вероятно, только мешала бы мне. „Ах, что ты! Что ты! — воскликнул Евгений Львович с какой-то застенчивой и вместе с тем восторженной улыбкой. — Как ты можешь так говорить! Что может быть прекраснее… Слава!!!“».

Антон Иванович Деникин — одна из важнейших и колоритных фигур отечественной истории. Отмеченный ярким полководческим талантом, он прожил нелегкую, полную драматизма жизнь, в которой отразилась сложная и противоречивая действительность России конца XIX и первой половины XX века. Его военная карьера повенчана с такими глобальными событиями, как Русско-японская, Первая мировая и Гражданская войны. Он изведал громкую славу побед и горечь поражений, тяготы эмиграции, скитаний за рубежом. В годы Второй мировой войны гитлеровцы склоняли генерала к сотрудничеству, но он ответил решительным отказом, ибо всю жизнь служил только России.Издание второе, дополненное и переработанное.Издательство и автор благодарят Государственный архив Российской Федерации за предоставленные к изданию фотоматериалы.Составитель фотоиллюстративного ряда Лидия Ивановна Петрушева.

Супруга самого молодого миллиардера в мире Марка Цукерберга – Присцилла Чан – наверняка может считаться одной из самых удачливых девушек в мире. Глядя на совместные фото пары, многие задаются вопросом: что же такого нашел Марк в своей институтской подруге? Но их союз еще раз доказывает, что доброта, участливость, внимание к окружающим и, главное, безоговорочная вера в своего мужчину куда ценнее растиражированной ненатуральной красоты. Чем же так привлекательна Присцилла Чан и почему все, кто знакомится с этой удивительной девушкой, непременно немного влюбляются в нее?

В этой книге историю своей исключительной жизни рассказывает легендарный Томи Лапид – популярнейший израильский журналист, драматург, телеведущий, руководитель крупнейшей газеты и Гостелерадио, министр юстиции, вице-премьер, лидер политической партии… Муж, отец и друг… В этой книге – его голос, его характер и его дух. Но написал ее сын Томи – Яир, сам известный журналист и телеведущий.Это очень личная история человека, спасшегося от Холокоста, обретшего новую родину и прожившего выдающуюся жизнь, и одновременно история становления Государства Израиль, свидетелем и самым активным участником которой был Томи Лапид.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки всегда вызывают интерес. Но никогда результат не был столь ошеломительным. И весь мир пытается понять, что за человек сорок пятый президент Дональд Трамп?Трамп – символ перемен к лучшему для множества американцев, впавших в тоску и утративших надежду. А для всего мира его избрание – симптом кардинальных перемен в политической жизни Запада. Но чего от него ожидать? В новой книге Леонида Млечина – описание жизни и политический портрет нового хозяина Белого дома на фоне всей истории американского президентства.У Трампа руки развязаны.