Столбцы - [3]

Говорят, когда мы не были хозяевами в государстве, мы по крайней мере были хозяевами в местном самоуправлении и это, слава богу, сохранило нам жизнь как нации. Но кажется, теперь, став хозяевами в государстве, мы несколько менее чувствуем себя хозяевами в местном самоуправлении и краях. Коммунальная политика из-за своих малых масштабов почти повсюду отмирает. Местный патриотизм исчезает, как исчезла и больше не растет иванчицкая спаржа. Человек, живущий в Оломоуце или Кутной Горе, считается кем-то вроде изгнанника. Мы утратили чувство местного патриотизма, не обретя чувство патриотизма государственного. Ощущение малых масштабов возникает не оттого, что у нас есть малые города, а оттого, что мы неохотно в них живем. Тому, кто мечтает о романтических приключениях, его садик представляется слишком маленьким; но если этот человек захочет прочистить граблями все дорожки или выполоть все сорняки, он убедится, что его сад чертовски велик, гораздо больше, чем он вообще предполагал. Очевидно, в определении масштабов и обстановки очень многое зависит от избранной нами точки зрения.

В этом году я посетил ряд малых и окружных городов, и мне показалось, что они беднеют и дряхлеют, особенно в сравнении с деревнями. Похоже на то, что местные центры теряют свою притягательную силу; они явно уже не удовлетворяют деревню, которая развилась и разбогатела быстрее, чем провинциальные города. Создается впечатление, что деревня больше тяготеет к нескольким главным торговым или промышленным центрам, перескакивая через иерархическую лестницу приходских, окружных и краевых городов. Кажется, будто сейчас поставлено на карту само их существование. Сетования на малые масштабы не что иное, как обывательское пopаженчество; ропот банкрота, теряющего клиентуру и неспособного сделать из этого никаких поучительных выводов. Люди из провинциальных городов становятся слишком малозначительными; поэтому они начинают говорить о малых масштабах вместо того, чтобы схватиться за голову. Если местный приходский священник перестает быть притягательным центром прихода, ему надо приниматься за дело с какого-то другого конца; каждый город и городок живет своей округой; вот почему им прежде всего надо заботиться о том, чтобы удовлетворить ее. Это проблема не только экономическая, но и культурная и общественная; это как раз то, что я называю регионализмом.

Непосредственной задачей каждого города, от решения которой прямо зависит его существование, становится овладение округой, своим «тылом». Раньше оно обеспечивалось само собой, недостатком дальних коммуникаций; способствовали этому и церковь, и весь строй жизни. Ныне такое естественное преобладание местных центров страшно подорвано; города превратились в стареющую аристократию с несколько пооблупившейся былой славой. Хорошо, можно было бы предоставить им вымирать как нежизнеспособным пережиткам прошлого; но вот вопрос: не утрачивается ли вследствие этого частица здоровой и высокой жизненной организации? Допустим, не останется ничего, кроме больших промышленных центров и деревни; но не будет ли такая перспектива несколько страшноватой в культурном и общественном отношении? Если это современный урбанизм, то я охотнее отдам предпочтение средневековой организации мира.

Регионализм, борьба за сохранение локальных центров ведется не только в интересах местных лавочников и сапожников, но также и под флагом фольклорного своеобразия; однако речь идет о большем — об организации жизни. Или деревня станет фабрикой зерна, или останется родным очагом, в котором живут люди. Для того чтобы стать родным очагом, ей нужно ограничить себя; она должна стать самостоятельным краем. Еще какими-то нитями она связана с местными центрами, но если эти местные центры захиреют и станут действительно маленькими и смертельно скучными, окончательно распадется старейшая организация нашего мира. Что касается меня, то я считал бы это большим бедствием, чем эпидемия чумы. Регионализм ждет своих политиков — людей, воодушевленных идеей, что Бероун должен стать Бероуном, а Высоке Мыто — Высоким Мытом, а не какими-то убогими задворками, где можно жить лишь временно и где все притерпелись к малым масштабам.

О национализме

Хочу начать с факта совершенно незначительного: самая глупая из пражских вечерних газет перед слетом напечатала раздраженную заметку о том, что немецкая театральная труппа «Kleine Buhne» повесила на своем здании табличку с немецкой надписью «Kleine Buhne». «Надеемся, — заканчивал заметку доблестный хроникер, — эта немецкая провокация еще до слета будет устранена». Итак, допустим, что стало по сему и «Kleine Buhne» повесила красно-белую табличку с надписью «Малая сцена», допустим, какой-нибудь несведущий гость слета, остановившись возле этой надписи и радостно воскликнув: «Тут я еще не был!», купит билет и только внутри поймет, что там играют что-то немецкое; уверен, этот чех по праву будет раздосадован и станет ворчать, что его надули. Если в «Kleine Buhne» играют по-немецки и для немцев, вполне естественно не скрывать сего важного обстоятельства; и ежели какой-нибудь торговец решительно считает себя немцем, пускай себе, бога ради, пишет об этом на своей вывеске готическим шрифтом, чтобы я мог прочесть и пойти за нужными мне покупками в другое место. Если немецкий адвокат повесит на доме табличку «Rechtsanwalt», я по крайней мере не ворвусь к нему с просьбой защищать мои интересы в каком-либо судебном процессе. И так далее.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Перед вами юмористические рассказы знаменитого чешского писателя Карела Чапека. С чешского языка их перевел коллектив советских переводчиков-богемистов. Содержит иллюстрации Адольфа Борна.

Вершиной творчества Чапека считается роман «Война с саламандрами» — политическая антифашистская сатира, во многом предвосхищающая «1984» Джорджа Оруэлла. Впервые произведение было опубликовано в 1936 году. Социально-фантастический роман, события которого развертываются в масштабах всего человечества. Это произведение о судьбе человеческого рода, существование которого поставлено на карту. Мир саламандр оказывается подобием мира людей. Столкновение этих миров приводит к смертельной опасности для всего человечества…

В книгу Карела Чапека включены юмористические рассказы цикла «Год садовода». В одном из первых рассказов «Как получается садовод» К. Чапек пишет: «Вопреки ожиданиям садовод получается не из семени, черенка, луковицы, клубня или путем прививки, а в результате опыта, под влиянием среды и природных условий». Юмористическое произведение, полное беззаботного веселья, духовной свободы учит видеть большое в малом.

Перед вами юмористические рассказы знаменитого чешского писателя Карела Чапека. С чешского языка их перевел коллектив советских переводчиков-богемистов. Содержит иллюстрации Адольфа Борна.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Известные по отдельности как вполне «серьезные» писатели, два великих аргентинца в совместном творчестве отдали щедрую дань юмористическому и пародийному началу. В книгу вошли основные произведения, созданные X.Л.Борхесом и А.Биой Касаресом в соавторстве: рассказы из сборника «Две памятные фантазии» (1946), повесть «Образцовое убийство» (1946) рассказ.

В этой книге — новые идиллии П.Г. Вудхауза, а следовательно — новые персонажи, которые не оставят вас равнодушными.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

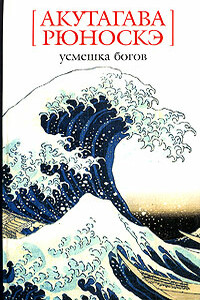

Творчество выдающегося японского писателя Акутагавы Рюноскэ - одно из наиболее ярких и необычных явлений в мировой литературе XX века. Главная тема его произведений, написанных с тонким вкусом и юмором, - бесконечная вселенная духа и тайны человеческой психологии. Материалы для своих новелл Акутагава черпал из исторических хроник, средневековых анекдотов и сборников старинных легенд. Акутагава полагал, что только через исключительное и неожиданное можно раскрыть подлинные движения души. Причудливое переплетение вымысла и реальности, глубина психологического анализа, парадоксальность суждений, мягкая ирония делают произведения Акутагавы подлинными шедеврами.