Стихи - [2]

Мы останавливаемся на этих суждениях Кузмина еще, так сказать, докузминского периода (он еще не писатель, только пишет тексты к сочиняемой им музыке) потому, что здесь закладываются основы его мироощущения. Отсюда как бы просматривается «альтернатива» его пути, неосуществившаяся возможность рождения поэта и прозаика, аналогией которому в мире живописи, к примеру, был бы не Сомов, а Кустодиев. Недаром же Блок впоследствии скажет, что если бы Кузмин стряхнул с себя «ветошь капризной легкости», он мог бы стать певцом народным. Этого не произошло, как мы знаем.

Во второй половине 90-х годов Кузмин переживает глубокий духовный кризис. Его определяет чувство «несмываемого греха», жажда очищения, «огромная потребность веры», сомнения в нужности и ценности искусства, особенно же его искусства – музыки. Была, по-видимому, попытка самоубийства. Было и намерение уйти в монастырь, на что он испрашивал разрешения у матери.

Кузмин много путешествует. В 1895 году он побывал в Египте («Как описать тебе Константинополь, Малую Азию, Грецию, Александрию, Бар, пирамиды, Нил и Мемфис…»). Конечно, сразу приходят на память принесшие ему через десять лет известность «Александрийские песни», но в них сказалось, скорее, воздействие литературных источников, чем живые воспоминания об Александрии.

Огромное значение имела для жизни и творчества Кузмина поездка весной 1896 года в Италию, «где искусство пускает ростки из каждого камня…». Италия отразилась не раз в его стихах и прозе – то во всей пластичности точных деталей быта, то в сложной цепи гностических намеков. Рим, Флоренция, Венеция, Ассизи – каждый образ имеет свою глубинную корневую систему, свой круг имен и символов.

В конце 90-х – начале 900-х годов Кузмин много ездит по России, от далеких северных районов до Нижнего Поволжья, живет в староверческих общинах, собирает старинные книги, записывает духовные стихи, серьезно изучает сектантское пение (давнее его увлечение, общее с Чичериным, – крюковая система пения).

Определяются его наиболее устойчивые духовные интересы: раннее христианство с элементами язычества, францисканство, староверчество, гностицизм, философия Плотина. Раннее ренессансное искусство он предпочитает расцвету Ренессанса: «Ему нравились итальянские примитивы, робкие, но такие поэтичные художники раннего расцвета искусств в Италии» (В. Милашевский).

Дух культуры романской ему ближе, чем немецкой. Негативное отношение к «немецкому» началу в культуре, в частности к Ницше (и двойственное отношение к Вагнеру), резче всего выявилось позднее – в годы мировой войны; но в целом оно связано с кузминским неприятием «большого стиля», «балаганной мании величия» («Мы видим, к чему приводит и чего стоит культура, построенная на нейрастеническом стремлении к внешнему величию и «большому искусству»). Это отношение никак не влияло на его преклонение перед Гете.

В начале 900-х годов жизнь Кузмина крепко связана с жизнью «культурного Петербурга». Сначала это художественные и музыкальные круги (Дягилев, Сомов, Нувель, Нурок, Сапунов, Судейкин и др.), затем – театральные и литературные (Мейерхольд и театр Комиссаржевской, «башня» Вяч. Иванова). Кузмин запомнился современникам тогдашним своим обликом: «…он носил синюю поддевку и своей смуглостью, черной бородой и слишком большими глазами, подстриженный «в скобку», походил на цыгана» (М. Добужинский). От этого образа он скоро отходит. Одни находили его красивым, другие уродливым. Лучше всех, с беспощадной трезвостью и обычной своей откровенностью, о своем лице – точнее, о трех своих обликах – сказал он сам в дневнике: «…эти три лица… суть: с длинной бородою, напоминающее чем-то Винчи, очень изнеженное и будто доброе и какой-то подозрительной святости, будто простое, несложное; второе с острой бородкой несколько фатовское, французского корреспондента, более грубо тонкое, равнодушное и скучающее… третье самое страшное: без бороды и усов, не старое и не молодое, пятидесяти лет, старика и юноши, Казанова, полушарлатан, полуаббат, с коварным и по-детски свежим ртом, сухое и подозрительное». (Удержимся от соблазна комментировать эти образы и подгонять к ним грани его творчества.)

Пожалуй, невозможно назвать другого человека, который до такой степени органично сжился бы едва ли не со всеми литературно-эстетическими кругами начала века, до такой степени оказался бы «ко двору» в мире театральной, музыкальной, художественной элиты Петербурга. Н. Гумилев писал о нем: «Как выразитель взглядов и чувств целого круга людей, объединенных общей культурой… он – почвенный поэт».

Что же это была за почва?

Культура начала века ознаменовалась поисками «синтеза» и стремлением преобразовать мир красотой. Была поставлена грандиозная задача (связанная отчасти с учением Вл. Соловьева) – «просветление всей жизни и человека красотой» (А. Бенуа). Слиянию жизни с искусством должны были содействовать все искусства в едином устремлении. Задача была утопической, хотя и дала мощный импульс искусству начала века. В реальности «просветление всей жизни красотой» чаще оборачивалось эстетизацией и театрализацией жизни, а «синтез искусств» воплощался, причем с блистательной талантливостью, в особняках и интерьерах «модерна», в «действах» на «башне» Вяч. Иванова, в особом, театрализованном быте артистических кабаре – знаменитой «Бродячей собаке» и др.

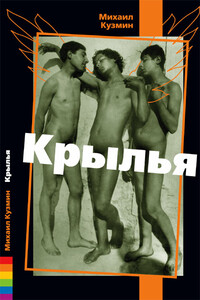

Повесть "Крылья" стала для поэта, прозаика и переводчика Михаила Кузмина дебютом, сразу же обрела скандальную известность и до сих пор является едва ли не единственным классическим текстом русской литературы на тему гомосексуальной любви."Крылья" — "чудесные", по мнению поэта Александра Блока, некоторые сочли "отвратительной", "тошнотворной" и "патологической порнографией". За последнее десятилетие "Крылья" издаются всего лишь в третий раз. Первые издания разошлись мгновенно.

Дневник Михаила Алексеевича Кузмина принадлежит к числу тех явлений в истории русской культуры, о которых долгое время складывались легенды и о которых даже сейчас мы знаем далеко не всё. Многие современники автора слышали чтение разных фрагментов и восхищались услышанным (но бывало, что и негодовали). После того как дневник был куплен Гослитмузеем, на долгие годы он оказался практически выведен из обращения, хотя формально никогда не находился в архивном «спецхране», и немногие допущенные к чтению исследователи почти никогда не могли представить себе текст во всей его целостности.Первая полная публикация сохранившегося в РГАЛИ текста позволяет не только проникнуть в смысловую структуру произведений писателя, выявить круг его художественных и частных интересов, но и в известной степени дополняет наши представления об облике эпохи.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Критическая проза М. Кузмина еще нуждается во внимательном рассмотрении и комментировании, включающем соотнесенность с контекстом всего творчества Кузмина и контекстом литературной жизни 1910 – 1920-х гг. В статьях еще более отчетливо, чем в поэзии, отразилось решительное намерение Кузмина стоять в стороне от литературных споров, не отдавая никакой дани групповым пристрастиям. Выдаваемый им за своего рода направление «эмоционализм» сам по себе является вызовом как по отношению к «большому стилю» символистов, так и к «формальному подходу».

Критическая проза М. Кузмина еще нуждается во внимательном рассмотрении и комментировании, включающем соотнесенность с контекстом всего творчества Кузмина и контекстом литературной жизни 1910 – 1920-х гг. В статьях еще более отчетливо, чем в поэзии, отразилось решительное намерение Кузмина стоять в стороне от литературных споров, не отдавая никакой дани групповым пристрастиям. Выдаваемый им за своего рода направление «эмоционализм» сам по себе является вызовом как по отношению к «большому стилю» символистов, так и к «формальному подходу».

Критическая проза М. Кузмина еще нуждается во внимательном рассмотрении и комментировании, включающем соотнесенность с контекстом всего творчества Кузмина и контекстом литературной жизни 1910 – 1920-х гг. В статьях еще более отчетливо, чем в поэзии, отразилось решительное намерение Кузмина стоять в стороне от литературных споров, не отдавая никакой дани групповым пристрастиям. Выдаваемый им за своего рода направление «эмоционализм» сам по себе является вызовом как по отношению к «большому стилю» символистов, так и к «формальному подходу».