Стекло - [26]

Позавчера, по-моему, да, вот когда я в последний раз покормила рыб. И забыла прикрыть аквариум крышкой, и повыползали улитки. Улитки явно выползли, да, в аквариуме ни единой улитки. Я на полу искала, я искала в цветочных горшках, поскольку им там было бы естественно пристроиться, будучи улитками, пусть, положим, и не садовыми. Нашла в кухонном столе фонарик, хотела под мебелью посветить, а вдруг они туда забились. На несколько секунд загорелся жидкий желтый свет — и на этом всё. Я не стала закрывать аквариум крышкой, на случай, вдруг они все же одумаются и вернутся, как-никак водные существа. Придется смотреть, куда ступаешь, особенно идя по темному ковру, на нем практически невозможно заметить темных водных улиток. Сидела в кресле покойного Поттса, смотрела, как питаются рыбки, малюсенькие ломтики пищи опадают, как снежинки, рыба мечется туда-сюда, их ловит, глотает — снежинки опадают, хочется сказать, в зеленом воздухе лета. Как-то папа меня вынес на улицу во время пурги, он держал меня на руках, и мы бродили туда-сюда по аллее перед домом. Огромные ватные хлопья летели вниз, и я открывала рот, их ловила, и воздух был тогда черный, синий. Посмотрела я на рыбок, вздремнула в качалке мистера Поттса, и был уже темный вечер, когда я проснулась. Лампа на лестнице перегорела, и, карабкаясь наверх, я держалась руками за стенку. Вспомнилась картинка на обложке моего «Преступления и наказания» — Раскольников взбирается по темной лестнице, вот точно так же, идет убивать никому не нужную старуху. А теперь вот я, никому не нужная старуха, также иду убивать… кого-что? Время, наверно. Устроилась уже в своем собственном кресле, и тут вспомнила, здрасьте, что забыла полить цветы, и зачем тогда было таскаться вниз, спрашивается? Опять дождь. Крыса вертится в колесе — и этот шум!

Взяла манеру часами вертеться, причем и среди бела дня. Активность, что ли, развила — может, под влиянием погоды, а может, просто когда идет дождь, я больше ее замечаю. Два дня назад, печатая про светлые окна летящего мимо поезда и следующий кусок про то, что не знаю, была ли во Франции или в Швейцарии, я вдруг спохватилась, что забыла, какой в тот момент был день недели — название, так сказать, летящего мимо окна. В смысле, забыла, какой день недели был, когда я печатала, не тогда, конечно, когда в поезде ехала, хоть его я тоже забыла, естественно, по прошествии стольких лет, но в то время я его безусловно помнила — попробуй путешествовать, покупать билеты на поезд, заказывать номер в гостинице, если не помнишь, какой день недели. А раз я не помню, какой день недели был позавчера, я не помню, как следствие, какой день недели сегодня, когда я снова сижу за машинкой. В последнее время мне трудно сладить с мыслями — их удерживать, чтоб не путались. Чем больше я стараюсь навести в них порядок, тем больше они запутываются, клубком — типичная муха в паутине, бьется-бьется и только усугубляет свое положение. Как-то, озирая беспорядок в своей комнате, я сказала Кларенсу, что этот кавардак меня замучил, я с ума схожу. Ну а он решил, что я имею в виду кавардак у себя в голове, что насчет «с ума схожу» это я буквально, и тут я как заору: «Мне не доктор нужен, а уборщица!» Типично для Кларенса — слушать тебя вполуха и не схватывать суть.

Вот прямо физически чувствую — огромное, неодолимое, бьюсь об него, как головой об стенку. Точно не могу описать, толком так и не разглядела. То ли потому что оно слишком близко, то ли чересчур далеко — не могу понять. Знаю только, что оно нависает, грозит, состоит из чего-то немыслимо твердого и, того гляди, разобьет мою голову, если я не перестану об него биться, и оно преграждает мне путь. Правда изредка, когда нет солнца, и открыто окно, и щебечут птички, я его как бы не ощущаю, и я обнадеживаюсь. Готовлю первую чашечку кофе, тащу на свой маленький столик, тут не до завтрака, я слишком волнуюсь. Успеется с завтраком, потом, потом, а сперва… И я придвигаю стул, вставляю в каретку бумагу. И сразу, буквально пока я все это проделываю, спокойствие мое убывает, мелеет, несмотря на все мои (умственные) попытки его удержать. Так продолжается долго. И что-то не то с этими бегониями — чуть не все листья опали, а на стеблях белый какой-то нарост, вроде плесени.

На поезде и на двух автобусах, вот как я добиралась до Потопотавока. Второй автобус ехал часами, часами, я подскакивала, меня мотало на горной витой и узкой дороге, занавешенной ветками, и листья на них уже начинали желтеть. Я приехала раньше всех. Стою на ступенях Ангара, смотрю, а они приезжают, высыпают из автобусов и фургонов в своих идиотских шапочках. Кое-кто шатается после круженья дороги, щурится на яркое, стылое сентябрьское солнце, кто-то орет и посвистывает, кто-то тузит воздух кулаками, выбираясь из транспорта, а кто прибыл пораньше, жмется к персоналу возле стоянки, хлопает, машет. Раньше Потопотавок был лагерем для бой-скаутов, и в округе его по сей день называют Лагерь. Для обитателей он тоже «Лагерь», и друг друга здесь называют скаутами: «Привет, скаут» — это если напорешься на него на тропе, или «Скаут, передай-ка горчицу» — это в столовой. Правда, в отличие от настоящего лагеря, остальные — обслуга, начальство, если можно так выразиться, вожатыми не назывались, они были — персонал. Иногда слово «персонал» имело собирательное значение, как, например во фразе «Персонал совещается в Ангаре», а иногда — нет, как например: «Осторожно, под окном персонал», и, если в таком случае высунешься, действительно под окном обнаружишь — затаился, явно причем, индивид. Некоторые обитатели были отчасти знамениты, широко известны в узких кругах, можно сказать, но они не прославились, круги были не те, и они, эти люди то есть, рухнули, в общем, опустились до последней степени, потеряли талант, волю к жизни, или не знаю что, и считалось, что пребывание в Потопотавоке им поможет это дело восстановить, снова встать на ноги, — так это называлось. Соответственно их состоянию там царила атмосфера беспробудного веселья, отчасти, наверно, потому, что многие ничего не помнили, другие невесть что воображали и хватало пьяниц. Воображали — в смысле насчет самих себя, своего будущего, своего таланта, а не в смысле, что у них были прямо-таки галлюцинации. Лагерь состоял, с географической точки зрения, из горы и озера. Наверху горы стояло исключительно модерновое здание — стеклянный фасад, балки наружу, скошенные стены из нетесаного песчаника, — названное Ангаром в честь покатой крыши, которая так низко нависала над входом, что мужчины, кто повыше, иногда об нее стукались и матерились. Рядом стояло другое здание, поменьше и не настолько новомодное, — резные карнизы, высокие окна со стальными горбылями, как старинная текстильная фабрика, откуда и название — Фабрика. Большинство обитателей и часть персонала здесь и жили. А остальные в разбросанных по лесу хижинах. Не знаю, случайно или нарочно большинство шумных и чересчур общительных типов селили на Фабрике, где и происходили всякие недоразумения, гулянки и драки, пусть обычно и не кулачные драки — словесные бои, водные бои, а иногда шла в ход туалетная бумага. Ну, бывало, и книгами швырялись. В основном эти драки происходили на их гулянках, по-моему. Не знаю, сама не ходила, только слышала у себя в хижине. Широкий луг через лес спускался от Ангара до самого озера. И был подгнивший причал на берегу этого озера, несколько разбитых лодок вечно уносило к другому берегу, и они застревали там в камышах. Полно водорослей, не поплаваешь, и никаких тебе весел. Большинство хижин было от меня через луг, так что я ни на кого не напарывалась, если держалась тропок по свою сторону.

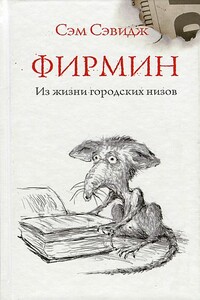

«Это самая печальная история, из всех, какие я слыхивал» — с этой цитаты начинает рассказ о своей полной невзгод жизни Фирмин, последыш Мамы Фло, разродившейся тринадцатью крысятами в подвале книжного магазина на убогой окраине Бостона 60-х. В семейном доме, выстроенном из обрывков страниц «Поминок по Финнегану», Фирмин, попробовав книгу на зуб, волшебным образом обретает способность читать. Брошенный вскоре на произвол судьбы пьющей мамашей и бойкими братцами и сестрицами, он тщетно пытается прижиться в мире людей и вскоре понимает, что его единственное прибежище — мир книг.

"Крик зелёного ленивца" (2009) — вторая книга американца Сэма Сэвиджа, автора нашумевшего "Фирмина". Вышедший спустя три года новый роман писателя не разочаровал его поклонников. На этот раз героем Сэвиджа стал литератор и издатель журнала "Мыло" Энди Уиттакер. Взяв на вооружение эпистолярный жанр, а книга целиком состоит из переписки героя с самыми разными корреспондентами (время от времени среди писем попадаются счета, квитанции и т. д.), Сэвидж сумел создать весьма незаурядный персонаж, знакомство с которым наверняка доставит удовольствие тому, кто откроет эту книгу.

«Ашантийская куколка» — второй роман камерунского писателя. Написанный легко и непринужденно, в свойственной Бебею слегка иронической тональности, этот роман лишь внешне представляет собой незатейливую любовную историю Эдны, внучки рыночной торговки, и молодого чиновника Спио. Писателю удалось показать становление новой африканской женщины, ее роль в общественной жизни.

Настоящая книга целиком посвящена будням современной венгерской Народной армии. В романе «Особенный год» автор рассказывает о событиях одного года из жизни стрелковой роты, повествует о том, как формируются характеры солдат, как складывается коллектив. Повседневный ратный труд небольшого, но сплоченного воинского коллектива предстает перед читателем нелегким, но важным и полезным. И. Уйвари, сам опытный офицер-воспитатель, со знанием дела пишет о жизни и службе венгерских воинов, показывает суровую романтику армейских будней. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Боги катаются на лыжах, пришельцы работают в бизнес-центрах, а люди ищут потерянный рай — в офисах, похожих на пещеры с сокровищами, в космосе или просто в своих снах. В мире рассказов Саши Щипина правду сложно отделить от вымысла, но сказочные декорации часто скрывают за собой печальную реальность. Герои Щипина продолжают верить в чудо — пусть даже в собственных глазах они выглядят полными идиотами.

Роман «Деревянные волки» — произведение, которое сработано на стыке реализма и мистики. Но все же, оно настолько заземлено тонкостями реальных событий, что без особого труда можно поверить в существование невидимого волка, от имени которого происходит повествование, который «охраняет» главного героя, передвигаясь за ним во времени и пространстве. Этот особый взгляд с неопределенной точки придает обыденным события (рождение, любовь, смерть) необъяснимый колорит — и уже не удивляют рассказы о том, что после смерти мы некоторое время можем видеть себя со стороны и очень многое понимать совсем по-другому.

Есть такая избитая уже фраза «блюз простого человека», но тем не менее, придётся ее повторить. Книга 40 000 – это и есть тот самый блюз. Без претензии на духовные раскопки или поколенческую трагедию. Но именно этим книга и интересна – нахождением важного и в простых вещах, в повседневности, которая оказывается отнюдь не всепожирающей бытовухой, а жизнью, в которой есть место для радости.

«Голубь с зеленым горошком» — это роман, сочетающий в себе разнообразие жанров. Любовь и приключения, история и искусство, Париж и великолепная Мадейра. Одна случайно забытая в женевском аэропорту книга, которая объединит две совершенно разные жизни……Май 2010 года. Раннее утро. Музей современного искусства, Париж. Заспанная охрана в недоумении смотрит на стену, на которой покоятся пять пустых рам. В этот момент по бульвару Сен-Жермен спокойно идет человек с картиной Пабло Пикассо под курткой. У него свой четкий план, но судьба внесет свои коррективы.