Статьи - [5]

В общей сложности, таким образом, среди двух сотен человек, управлявших страной на момент «расцвета демократии», три четверти (75 %) были представителями, старой коммунистической номенклатуры, а коммунистами были 9 из 10 (90 %). Доля тех, кого принято относить к «младшим научным сотрудникам» (в действительности это, как правило, заведующие отделами и лабораториями), как видим, всего лишь четверть, да и из них большинство было членами партии (лишь 10 % не состояли в КПСС). Впоследствии «номенклатурность» местной власти еще усилилась (вплоть до того, что до десятка областей возглавляли не просто представители номенклатуры, а даже именно первые секретари тех же самых обкомов КПСС, то есть бывшие «хозяева» этих областей), эволюционировал в ту же сторону и состав правительства (любопытно, что и Верховный Совет с его более чем половинным номенклатурным составом при трех четвертях коммунистов выглядел еще более «советским», чем в «классические» советские времена, когда туда по разнарядке подбирали статистов «из народа»). Если же посмотреть на состав руководства «силовых структур», дипломатического корпуса, прокуратуры и других государственных органов, то тут никаких изменений вообще не произошло: никаких новых людей, не принадлежавших к кадрам этих структур и раньше, там практически не появилось (за единичными исключениями). Неизменным остался состав научной и культурной элит. Характерно, что прежняя элита доминирует даже в составе самого «нового» из элитных слоев — экономического. Так что говорить о появлении какой-то новой «постсоветской» элиты нет оснований. Это пока что та же самая советская.

Едва ли в обозримом будущем состав ее сменится настолько, что в нем будут преобладать лица (или их дети), не принадлежавшие к советскому истеблишменту, учитывая отказ от люстрации и особенно наметившуюся тенденцию к ограничению доступа новых людей в состав административного аппарата. Возникновение действительно новой элиты возможно лишь в случае таких политических изменений, которые будут означать формирование совершенно новой российской государственности (тогда как нынешняя берет свое начало в 1917 г. и даже официально является прямым продолжением советской).

1995 г.

Традиционная государственность и тоталитаризм

В последние годы рассуждения о характере государственной власти получили широкое распространение. При большом количестве публикаций на эту тему бросается в глаза отсутствие у пишущих ясного представления о реальном содержании тех терминов, которыми они оперируют. Легковесность подхода не должна удивлять, учитывая, что в массово-интеллигентском сознании отсутствует даже разница между тоталитаризмом и авторитаризмом: само отождествление этих понятий является наследием господства тоталитаризма и тоталитарной идеологии.

Примитивность представлений об общественном и государственном строе, порожденная и сочетающаяся с крайне слабым знанием исторических реалий, а то и полным невежеством в этом отношении свойственны, впрочем, не только советской интеллигентской среде. Пресловутая теория «конца истории», наступающего с торжеством демократии во всем мире, например, порождена сходными причинами, и идеально подходит для восприятия публики с соответствующим менталитетом. Для нее закономерно представление о том. что все, не являющееся или не могущее быть названным «демократией», есть тоталитаризм, с которым отождествляется понятие «деспотия», а далее часто делается и вывод о том, что эта самая «деспотия» («восточная» или «азиатская») и есть непосредственная предшественница тоталитаризма. В тот же ряд ставятся противоречащие демократии понятия империализма, авторитаризма и консерватизма. Причем самое ожесточенное сопротивление встречает обычно упоминание о том, что эти понятия противоречат в равной мере и тоталитаризму. Потому что в этом случае обнаруживается фальшивость приведенной выше «родословной» тоталитаризма и выясняется, что он и демократия стоят по одну сторону водораздела, на другой стороне которого находятся традиционные — «нормальные» формы социально-государственой организации.

Вопрос о том, что в формах социально-государственной организации является нормой, также извращен чрезвычайно. Памятуя о том, что человеческая история насчитывает тысячелетия, судить о ее глобальной направленности по событиям нескольких десятилетий или даже одного-двух столетий было бы опрометчиво. Тем более нелепыми выглядят суждения и исторические обобщения, вызванные к жизни конъюнктурными обстоятельствами. Когда несколько лет назад перешла в практическую плоскость задача разрушения СССР, это сопровождалось рассуждениями о «неизбежности и закономерности» такого хода событий, ибо «время империй» было объявлено раз и навсегда прошедшим. Оставим пока вопрос о том, что СССР к этому «времени» вообще никакого отношения не имел, будучи образованием совершенно иного типа. Заметим лишь, что говорить о каком-то особом «времени империй» неуместно: империи существовали в самые разные времена, так что их «время» охватывает всю человеческую историю; по этой же причине нет никаких оснований полагать, что они не будут существовать и в будущем. Империализм есть естественная и единственно возможная политика великих держав, и формирование враждебного отношения к «чужому» империализму (который единственно и принято так именно называть) тоже совершенно нормально и связано с тем, что, по выражению Ницше, «тщеславие других не нравится нам тогда, когда идет против нашего тщеславия».

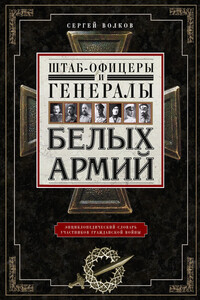

Настоящее издание содержит алфавитный список с краткими биографическими сведениями о генералах и штаб-офицерах (полковниках и подполковниках), состоявших в этих чинах во время Гражданской войны в составе белых армий на различных театрах военных действий. В книгу вошло не менее половины всех штаб-офицеров и генералов русских армий, приводятся сведения примерно о 12,5 тыс. человек. Как справочное издание словарь рассчитан на широкий круг читателей, интересующихся военной историей и отечественной историей начала XX века.

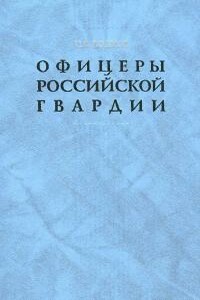

В книге собраны сведения о судьбах более 5100 гвардейских офицеров, остававшихся в живых ко времени крушения российской государственности осенью 1917 г.: расстрелянных большевиками в ходе «красного террора», погибших во время Гражданской войны в 1917–1922 гг., умерших в эмиграции, а также оставшихся в России и репрессированных в 1920–1930-х гг. Издание продолжает серию книг, посвященных судьбам представителей различных категорий российского служилого сословия.

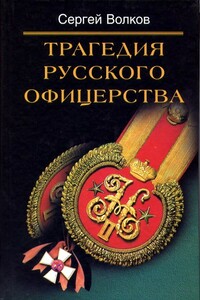

Книга посвящена истории русского офицерства в период великого перелома в истории России, связанного с революциями 1917 года, Гражданской войной, вынужденной эмиграцией. Прослеживаются основные типы судеб представителей русского офицерского корпуса, оказавшихся в тех или иных армиях и на чужбине. Книга снабжена обширными и впервые публикуемыми статистическими материалами, ярко покалывающими действительный трагизм гибели этого уникального социального слоя и культурно-психологического феномена российской государственности.

Последние десятилетия усиленно ломаются интеллектуальные копья в борьбе за обретение «национальной идеи». При этом политики, литераторы и публицисты, как правило, не слишком обременяют себя познанием исторической действительности, зачастую перевирают факты, а порой и вовсе обходятся без оных. По иному подошел к решению вопроса историк Сергей Волков. Он не стал создавать «концепций», а на историческом материале попытался сравнить две реальности – Российскую Империю и СССР. И лишь после этого оценить: из чего же слеплена современная «эрэфия».

Настоящий словарь включает краткие сведения о представителях высшего гражданского чиновничества России начала XVIII – начала XX вв. – лиц, имевших на действительной службе гражданские или придворные чины первых четырех классов по Табели о рангах (для XVIII в. – также и пятого класса). В общей сложности в словаре учтено более 22 тыс. человек. Справки о включенных в словарь лицах содержат, по возможности, фамилию, имя и отчество, сведения о рождении и происхождении, даты поступления на службу и производства в первый классный чин, полученное образование (в случаях перехода с военной службы указывается последний военный чин с датой его получения), даты производства в высшие чины, род деятельности или ведомство (в ряде случаев названы занимавшиеся этими лицами наиболее значимые должности), время отставки и смерти.

Статья историка С. В. Волкова, составителя, научного редактора, автора предисловия и комментариев к книгам серии «Белое движение» — самого капитального издания такого рода, в котором собрано большое количество воспоминаний, в том числе публиковавшихся в малотиражных эмигрантских изданиях и практически неизвестных в России.

Главной темой книги стала проблема Косова как повод для агрессии сил НАТО против Югославии в 1999 г. Автор показывает картину происходившего на Балканах в конце прошлого века комплексно, обращая внимание также на причины и последствия событий 1999 г. В монографии повествуется об истории возникновения «албанского вопроса» на Балканах, затем анализируется новый виток кризиса в Косове в 1997–1998 гг., ставший предвестником агрессии НАТО против Югославии. Событиям марта — июня 1999 г. посвящена отдельная глава.

«Кругъ просвещенія въ Китае ограниченъ тесными пределами. Онъ объемлетъ только четыре рода Ученыхъ Заведеній, более или менее сложные. Это суть: Училища – часть наиболее сложная, Институты Педагогическій и Астрономическій и Приказъ Ученыхъ, соответствующая Академіямъ Наукъ въ Европе…»Произведение дается в дореформенном алфавите.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга Волина «Неизвестная революция» — самая значительная анархистская история Российской революции из всех, публиковавшихся когда-либо на разных языках. Ее автор, как мы видели, являлся непосредственным свидетелем и активным участником описываемых событий. Подобно кропоткинской истории Французской революции, она повествует о том, что Волин именует «неизвестной революцией», то есть о народной социальной революции, отличной от захвата политической власти большевиками. До появления книги Волина эта тема почти не обсуждалась.

Эта книга — история жизни знаменитого полярного исследователя и выдающегося общественного деятеля фритьофа Нансена. В первой части книги читатель найдет рассказ о детских и юношеских годах Нансена, о путешествиях и экспедициях, принесших ему всемирную известность как ученому, об истории любви Евы и Фритьофа, которую они пронесли через всю свою жизнь. Вторая часть посвящена гуманистической деятельности Нансена в период первой мировой войны и последующего десятилетия. Советскому читателю особенно интересно будет узнать о самоотверженной помощи Нансена голодающему Поволжью.В основу книги положены богатейший архивный материал, письма, дневники Нансена.