Статьи - [3]

В целом можно выделить три вида смены элиты. В первом случае такая смена происходит в рамках одной культурно-исторической эпохи и вызвана чрезвычайно большой физической убылью старой элиты. Именно такие последствия имели, в частности, Столетняя война во Франции и Смута начала XVII века в России. И в том, и в другом случае высшее сословие общества — дворянство понесло столь тяжелые потери, что пресеклось абсолютное большинство имевшихся к тому времени дворянских родов, место которых заняли совершенно новые. В результате во Франции к 1500 г. по данным некоторых местностей родовитые дворяне (таковыми тогда считались насчитывающие более четырех поколений дворянских предков, или 100 лет дворянства) составляли лишь 20 % всех сеньеров. В России также подавляющее большинство дворянских родов, официально считавшихся «древними» (вносившихся в 6–ю- часть родословных книг), вели свое происхождение от лиц, испомещенных в XVII в. после Смуты.

Во втором случае смена происходит в связи с наступлением новой культурно-исторической эпохи (и обычно связана со сменой режима) и также сопровождается значительной физической убылью или почти полным истреблением старой элиты — таковы в нормандское завоевание Англии, монгольское нашествие на Русь, войны Алой и Белой розы в Англии (когда за 30 три десятилетия 1455–1485 гг. погибла в междоусобиях почти вся старая знать), французская (конца XVIII в.) и русская революции. В ходе французской революции физическая убыль дворянства была относительно не так значительна (за 1789–1799 гг. от репрессий погибло 3 % всех дворян, эмигрировало два-три десятка тысяч человек), но в составе элиты следующей эпохи (даже в период реставрации 1815–1830 гг.) они составляли абсолютное меньшинство — в разные периоды 15–30 %; это была уже иная элита.

Гораздо более радикально покончила с прежней элитой революция в России. Во-первых, гораздо более высокий процент ее был физически уничтожен. Из 2–3 млн. человек (около 3 % населения), принадлежащих к элитным (и вообще образованным) слоям в 1917–1920 гг. было расстреляно и убито примерно 440 тысяч и еще большее число умерло от голода и болезней, вызванных событиями. Причем те из этих слоев, которые имели прежде наиболее высокий статус, пострадали особенно сильно (как показывают данные родословных росписей, численность послереволюционного поколения дворян, считая и эмигрантов, составляет в среднем менее 40 % от последнего дореволюционного). Во-вторых, несравненно более широкий масштаб имела эмиграция представителей этих слоев, исчисляемая не менее чем в 0,5 млн. чел., не считая оставшихся на территориях, не вошедших в состав Совдепии. (В частности, из примерно 276 тыс. офицеров, имевшихся к концу 1917 г., в гражданской войне погибло до 90 тыс. и 70 тыс. эмигрировало, а из оставшихся большинство было истреблено до 1932 г.). В-третьих, в отличие от французской революции, где время репрессий и дискриминации по отношению к старой элите продлилось не более десяти лет, в России новый режим продолжал последовательно осуществлять эту политику более трех десятилетий. Поэтому к моменту окончательного становления новой элиты в 30–х годах лица, хоть как-то связанные с прежней, составляли в ее среде лишь 20–25 % (это если считать вообще всех лиц умственного труда, а не номенклатуру, где они были редкостью). Характерно, что если во Франции спустя даже 15–20 лет после революции свыше 30 % чиновников составляли служившие ранее в королевской администрации, то в России уже через 12 лет после революции (к 1929 г.) таких было менее 10 %.

В третьем случае смена элиты также связана со сменой культурно-исторической эпохи (обычно без смены режима), но не сопровождается уничтожением старой элиты, которая либо оттесняется, либо видоизменяется в результате эволюции, ставшей результатом реформ (причем процесс этот растягивается на полвека и более). Очень характерный пример такого рода — реформы в России начала XVIII в., связанные с именем Петра Великого. Эпохальное значение принесенных ими перемен очевидно, а между тем, они были проведены при господстве абсолютно той же элиты. Состав ее (дворянства в целом) во время их проведения и после оставался тем же самым. Люди, являвшиеся опорой реформатора, принадлежали за единичными, хорошо известными исключениями (Меншиков, Ягужинский, Шафиров и др.), к тем же самым родам, которые составляли основу служилого дворянства и в XVII веке (была нарушена разве что монополия нескольких десятков наиболее знатных родов — самой верхушки элиты на занятие высших должностей). Состав Сената, коллегий, высших и старших воинских чинов практически полностью состоял из прежнего русского дворянства (не считая иностранцев, пребывание коих на русской службе тогда в подавляющем большинстве случаев было временным). Так что прежняя элита (насчитывавшая на рубеже XVII–XVIII вв. примерно 30 тыс. человек) в полном составе и стала «новой».

Однако же реформы коренным образом изменили принцип комплектования высшего сословия (грань между которым и массой населения была практически непреодолимой), широко открыв в него путь на основе выслуги и положив начало процессу его постоянного и интенсивного обновления (в начале 1720–х годов недворянское происхождение имели до трети офицеров, во второй половине XVIII в. около 30 %, в первой половине XIX в. примерно 25, в конце XIX в. — 50–60, среди чиновников недворянского происхождения в середине XVIII в. было более 55 %, в начале — середине XIX в. — 60, в конце XIX в. — 70 %), так что к началу XX в. 80–90 % всех дворянских родов оказались возникшими благодаря этим реформам. Все неофиты полностью абсорбировались средой, в которую вливались, и не меняли ее характеристик в каждом новом поколении, но в целом это была уже новая элита, отличная по психологии и культуре от своих предков XVII в. Кроме того, на состав элиты оказало сильнейшее влияние включение в состав России в XVIII — начале XIX вв. территорий с немецким (остзейским), польским, финским (шведское рыцарство), грузинским и иным дворянством, а также то, что с середины XIX в. она далеко не ограничивалась дворянством (если ранее понятия «дворянин», «офицер» или «чиновник» и «образованный человек» практически совпадали, то затем лишь до половины и менее членов элитных социальных групп относились к личному или потомственному дворянству). В результате элита XVIII — начала XX вв. — совершенно иная, чем элита «московского периода».

Настоящее издание содержит алфавитный список с краткими биографическими сведениями о генералах и штаб-офицерах (полковниках и подполковниках), состоявших в этих чинах во время Гражданской войны в составе белых армий на различных театрах военных действий. В книгу вошло не менее половины всех штаб-офицеров и генералов русских армий, приводятся сведения примерно о 12,5 тыс. человек. Как справочное издание словарь рассчитан на широкий круг читателей, интересующихся военной историей и отечественной историей начала XX века.

Книга посвящена истории русского офицерства в период великого перелома в истории России, связанного с революциями 1917 года, Гражданской войной, вынужденной эмиграцией. Прослеживаются основные типы судеб представителей русского офицерского корпуса, оказавшихся в тех или иных армиях и на чужбине. Книга снабжена обширными и впервые публикуемыми статистическими материалами, ярко покалывающими действительный трагизм гибели этого уникального социального слоя и культурно-психологического феномена российской государственности.

В книге собраны сведения о судьбах более 5100 гвардейских офицеров, остававшихся в живых ко времени крушения российской государственности осенью 1917 г.: расстрелянных большевиками в ходе «красного террора», погибших во время Гражданской войны в 1917–1922 гг., умерших в эмиграции, а также оставшихся в России и репрессированных в 1920–1930-х гг. Издание продолжает серию книг, посвященных судьбам представителей различных категорий российского служилого сословия.

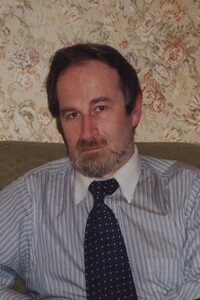

Последние десятилетия усиленно ломаются интеллектуальные копья в борьбе за обретение «национальной идеи». При этом политики, литераторы и публицисты, как правило, не слишком обременяют себя познанием исторической действительности, зачастую перевирают факты, а порой и вовсе обходятся без оных. По иному подошел к решению вопроса историк Сергей Волков. Он не стал создавать «концепций», а на историческом материале попытался сравнить две реальности – Российскую Империю и СССР. И лишь после этого оценить: из чего же слеплена современная «эрэфия».

Настоящий словарь включает краткие сведения о представителях высшего гражданского чиновничества России начала XVIII – начала XX вв. – лиц, имевших на действительной службе гражданские или придворные чины первых четырех классов по Табели о рангах (для XVIII в. – также и пятого класса). В общей сложности в словаре учтено более 22 тыс. человек. Справки о включенных в словарь лицах содержат, по возможности, фамилию, имя и отчество, сведения о рождении и происхождении, даты поступления на службу и производства в первый классный чин, полученное образование (в случаях перехода с военной службы указывается последний военный чин с датой его получения), даты производства в высшие чины, род деятельности или ведомство (в ряде случаев названы занимавшиеся этими лицами наиболее значимые должности), время отставки и смерти.

В книге публикуются статьи русских и советских философов, публицистов и писателей — от Владимира Соловьева до Александра Проханова, — посвященные острым проблемам отношений общества и армии в разные периоды истории. Читатель ознакомится с малоизвестными фактами и размышлениями о войне в Афганистане, событиях в Сумгаите, Нагорном Карабахе, Тбилиси, Фергане и других горячих точках страны. Книга рассчитана на массового читателя.

В третьем томе “Истории Израиля. От зарождения сионизма до наших дней” Говарда М. Сакера, видного американского ученого, описан современный период истории Израиля. Показано огромное значение для жизни страны миллионной алии из Советского Союза. Рассказывается о напряженных поисках мира с соседними арабскими государствами и палестинцами, о борьбе с террором, о первой и второй Ливанских войнах.

Политическое будущее Франции после наполеоновских войн волновало не только общественность, но и всю Европу. Именно из-за нерешенности этого вопроса французы не раз переживали революции и перевороты. Эта небольшая книга повествует о французах – законных наследниках «короля-солнце» и титулярных королях Франции в изгнании. Их история – это история эмиграции, политической борьбы и энтузиазма. Книга адресована всем интересующимся историей Франции и теорией монархии.

Одержимость бесами – это не только сюжетная завязка классических хорроров, но и вполне распространенная реалия жизни русской деревни XIX века. Монография Кристин Воробец рассматривает феномен кликушества как социальное и культурное явление с широким спектром значений, которыми наделяли его различные группы российского общества. Автор исследует поведение кликуш с разных точек зрения в диапазоне от народного православия и светского рационализма до литературных практик, особенно важных для русской культуры.

Чудесные исцеления и пророчества, видения во сне и наяву, музыкальный восторг и вдохновение, безумие и жестокость – как запечатлелись в русской культуре XIX и XX веков феномены, которые принято относить к сфере иррационального? Как их воспринимали богословы, врачи, социологи, поэты, композиторы, критики, чиновники и психиатры? Стремясь ответить на эти вопросы, авторы сборника соотносят взгляды «изнутри», то есть голоса тех, кто переживал необычные состояния, со взглядами «извне» – реакциями церковных, государственных и научных авторитетов, полагавших необходимым если не регулировать, то хотя бы объяснять подобные явления.

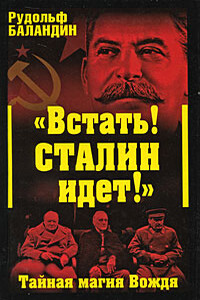

«Сталин производил на нас неизгладимое впечатление. Его влияние на людей было неотразимо. Когда он входил в зал на Ялтинской конференции, все мы, словно по команде, вставали и, странное дело, почему-то держали руки по швам…» — под этими словами Уинстона Черчилля могли бы подписаться президент Рузвельт и Герберт Уэллс, Ромен Роллан и Лион Фейхтвангер и еще многие великие современники Сталина — все они в свое время поддались «культу личности» Вождя, все признавали его завораживающее, магическое воздействие на окружающих.

Annales VedastiniВедастинские анналы впервые были обнаружены в середине XVIII в. французским исследователем аббатом Лебефом в библиотеке монастыря Сент-Омер и опубликованы им в 1756 году. В тексте анналов есть указание на то, что их автором являлся некий монах из монастыря св. Ведаста, расположенного возле Appaca. Во временном отношении анналы охватывают 874—900 гг. В территориальном плане наибольшее внимание автором уделяется событиям, происходящим в Австразии и Нейстрии. Однако, подобно Ксантенским анналам, в них достаточно фрагментарно говорится о том, что совершалось в Бургундии, Аквитании, Италии, а также на правом берегу Рейна.До 882 года Ведастинские анналы являются, по сути, лишь извлечением из Сен-Бертенских анналов, обогащенным заметками местного значения.