Статьи - [3]

Слово миф означает «история». Мифы — это живые картинки, которые рождаются из воображения, этого глубочайшего, творческого, бессознательного колодца внутри нас, который психологи только начинают открывать в нашем веке. Эти истории и образы, которыми существуют мифы до сих пор оказывают на нас сильное воздействие, на бессознательном уровне, преимущественно в искусстве, а больше всего - в кино, этой огромной пробуждающей машине. Юнгианские психологи могли бы днями изучать программы МТВ, они витком набиты архетипами, мифическими образами.

Миф непосредственен и спонтанен. Он содержит красоту, а не истину, или только истину красоты самой по себе. Нам может показаться проникновенным высказывание Китса: «красота это истина, истина это красота», но это оно вместе с тем вводит нас в замешательство. Такое высказывание не будет отсутствием уважения красоте, которая является одной из трех Божиих пророков в человеческой душе, другие два — праведность и истина. Красота узнается через воображение, праведность — через совесть, а истина — через разум(в большем, древнем понимании мудрости, не просто рациональности; в смысле понимания, а не вычисления; разума, а не рассуждения). Все три сходящиеся потока еврейских пророков праведности, греческих философов, языческих создателей мифов, указывают нам на Мессию(см. Пункт 4).

Миф не ищет и тем более не дает нам ни причин, ни законов. Он не спрашивает и не приказывает. Миф не для объяснения праведности, морали. Действительно, мифы пытаются объяснить происхождения вещей, но такое объяснение не выдерживает рационального анализа. Мифы не стараются быть рациональными. Не стараются они и быть нравственными, хотя мифы часто заставляют людей что-то делать, к примеру, предпринимать мучительные попытки доказать свою мужественность, или произносить магические слова, чтобы получить помощь от местных богов, для победы над врагом. Но это не нравственно. В мифических обществах нравственность исходила не от священников, а от философов. Исключением являются евреи, которые одни среди всех древних народов не были задействованы мифом, и идентифицировали единственный Объект своего религиозного трепета и поклонения с источником совести и закона. Врожденное чувство нравственности, или совести, достаточно сильно отличается от врожденного чувства трепета, изумления, поклонения, и трансцедентной тайны(«сверхъестественного»), которая выражена мифом.

Поклонение и нравственность, существовали раздельно в язычестве в течении многих тысяч лет. Только один народ соединил их, и его собственные летописи утверждают, что не он это сделал, а Бог. Его притязание быть «избранным народом» Бога было самым застенчивым из всех возможных объяснений собственного гения.

2. Осевой период

Карл Ясперс использует этот термин для шестого века до Рождества Христова, потому что в этом веке человеческая сознательность по всему миру начала поворачиваться, как если бы она была на своей оси, лицом к себе. Сознательность стала само-сознательностью. Это произошло независимо, приблизительно в одно и тоже время по всему миру. Это было либо совпадением, либо заговором; либо случайностью, либо Божественным промыслом. Чем больше мы на все это смотрим, тем меньше нам кажется, что это было случайно.

В Китае, к примеру, мы найдем две великие фигуры: Конфуций и Лао-Цзы. Конфуция заменил преднамеренную традицию «традиционной традицией», а Лао-Цзы заменил индивидуальный мистический опыт Дао, или космической силы, авторитарной и безличной судьбой И Чинг, в своем небольшом шедевре, Дао Те Чинг.

В Индии, Гаутама Будда отказался от книг и авторитета Браминов, для поиска нирваны и осмотрительно сказал миру, что любой может сделать так же: «Будьте сами себе светильниками».

В Персии, Зороастр пророческой и моралистической религией заменил анимизм, трибиализм, и поклонение природе.

В Греции, философы и ученые дали революционный толчок, начав задавать вопросы о мире и жизни, вопросы, на которые поэты и мифотворцы не могли ответить.

В Израиле, великие пророки требовали личной и общественной справедливости и святости, а не простого соблюдения закона.

Везде, разными путями, человеческая сознательность начала создавать новый, внутрь обращенный запрос, стала сознавать свою силу и ответственность. В некотором смысле, современный человек был рожден двадцать шесть веков назад. Каждый последующий шаг в нашей духовной истории зависел от этого события, находился в его контексте.

3. Эллинизм

Эллинизмом Мэтью Анольд[4] называл греческий дух. Даже когда как политическая единица Эллада (Греция) умерла, дух её был сохранен в Римском теле таким образом, что мы можем осмысленно использовать термин «классическая» для культур как Греции, так и Рима.

Греки, если можно так выразиться, думали и говорили больше, чем кто либо другой. Лука, во время написания Деяний, должен был объяснить своей не-греческой аудитории это странное поведение «Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое.»(17:21, Синодальный перевод). Самое большое значение греки придавали слову

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Господь Бог каждого приводит к вере своим путем. Многие люди приходят к Богу через маленькое или большое чудо в своей жизни. В книге собраны удивительные истории, рассказанные теми, кто на основании собственного опыта, невероятных случаев пришел к вере в Бога. Сборник особенно актуален в наше время, когда современный человек забывает о Боге, а Бог каждую минуту заботится о нем как о малом ребенке. Книга, несомненно, будет интересна и полезна самому широкому кругу читателей, а для невоцерковленного человека может стать первым шагом для обретения веры.

Первое издание этой книги о современном монашестве в России было анонимным. Даже тогда, когда все узнали, увидев обложку второго издания, кто автор «Плача третьей птицы», страсти не утихли. Книгу написала игумения действующего монастыря Русской Православной Церкви Московского Патриархата, знающая о монашестве столько, что у нее всегда есть о чем сказать с иронией или болью, а о чем – промолчать. Это честная, содержательная, пронзительная и откровенная книга о монахах и монастырях, написанная изнутри человеком, пережившим возрождение монашества в России.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

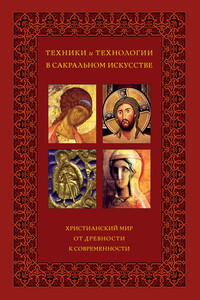

Состояние сохранности древних памятников религиозного искусства, к настоящему времени отнюдь не удовлетворительное, настоятельно требует привлечения для их реставрации современных методов материально-технического исследования по всем уровням, начиная от основы и кончая красочным слоем.Актуальными являются и проблемы, назревшие в церковном искусстве наших дней, где, наряду с успешной реконструкцией древнейших техник живописи (мозаика, энкаустик), порой бесконтрольно применяются новейшие материалы и технологии, сомнительные с точки зрения дальнейшей жизни памятников.Поискам ответов на эти вопросы посвящен настоящий сборник, авторы которого, не претендуя на исчерпанность темы, предлагают свои решения.

Святая великомученица Ирина жила в те времена, когда подвергнуться гонениям и принять мученическую кончину можно было за одно только имя «христианин». Греческое слово μάρτυς, которым называли всех претерпевших мученическую смерть за веру Христову, означает «свидетель». Мученик свидетельствует собственной кровью о вере во Христа, распятого и воскресшего в славе Отца Своего. Святую Ирину Церковь прославляет как великомученицу. Велики и многочисленны были ее страдания, велики и ее труды, но велика и награда от Бога, прославившего ее еще здесь, на земле, многочисленными чудесами.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.