Современная идиллия - [5]

"Что есть созвучие сердец!" — повторил критик нараспев. — Ничего себе, гладко. Только душе твоей, я думаю, нечего догадываться, что есть созвучие сердец: твои былые студенческие интрижки достаточно, кажись, свидетельствуют, как глубоко ею понято это созвучие. "Созвучие сердец"! Ведь выдумают же этакую штуку! Ох, вы поэты! — Да чем же эта метафора нехороша? Я, напротив, очень доволен ею. Подай-ка мне лучше тетрадку. Ты, Змеин, добрый малый, но поэзии в тебе, извини, ни капли нет. — Или я не слышу капли ее в море прозы. Не гомеопат — что ж делать!

продекламировал с шутливым пафосом поэт.

— Вечно ты со своим Майковым!

— С Майковым? Не смеши. Ты разве читал когда Майкова?

— Да будто это не из Майкова? — начинается еще:

— Совсем, брат, осрамился: мой стих был из Фета, твой — из Пушкина. Однако от этих толков в горле у меня сущая Сахара. Следовало бы сходить в отель, испить рейнвейну, да лень. Попробуем гисбахских волн.

Вскочив на ноги, он стал спускаться по окраине утеса к водопаду.

— Разобьешься, — предостерег сверху товарищ.

Благополучно добравшись до средины скалы, Ластов сделал отважный прыжок и очутился на маленькой гранитной площадке, непосредственно омываемой набегающими волнами водоворота, образовавшегося в углублении скалы. Молодой человек опустился на колени, положил шляпу возле себя, перевесился всем телом над водоворотом и, опустив голову к поверхности воды, приложился к ней губами. Вдруг взоры его, устремленные бессознательно на гранитный обрыв, приковались к расщелине утеса, откуда выглядывал какой-то светлый камушек; Ластов живо приподнялся и выломал его из гнезда. То была раковина, облепленная кругом глиной. Отколупав глину, Ластов достал из жилета маленькую складную лупу.

— Любопытное приобретение, Змеин, — заметил он, разглядывая раковину. — Как бы ты думал: orthis! Да, orthis calligramma; спрашивается, как она сюда попала, на Гисбах? Этот вид orthis встречается, сколько помнится, только в силурийской формации, а силурийской не водится в Швейцарии. Надо будет справиться в Мурчисоне.

— Спрячь-ка свою orthis покуда в карман, — сказал Змеин. — Силурийская формация изобилует серой ваккой, а здесь вакки и следа нет; значит, что-нибудь да не так. Но Мурчисон сам по себе, и гуманность сама по себе: ты утолил свою жажду да и не думаешь обо мне. На, зачерпни.

Он хотел бросить Ластову шляпу. Тот уже наклонился к воде.

— Я в свою. Ты не брезгаешь?

— Еще бы! Naturalia non sunt turpia [11]. Ты ведь не помадишься?

— Изредка.

— Так выполосни.

Ластов последовал совету и зачерпнул шляпу до краев.

— Nehmt hin die Welt! Rief Zeus von seinen Hohen [12].

Чтоб было вкусней, вообрази себя героем известной немецкой баллады: ты — смертельно раненный рыцарь, томящийся в предсмертных муках невыносимой жаждой; я — твой верный щитоносец, Кпарре, также тяжело раненный, но из бесконечной преданности к i своему господину доползший до ближнего студеного ключа и возвращающийся теперь с полным шлемом живительной влаги.

— Воображаю. Только не мучь, пожалуйста, своего рыцаря, давай скорей… Эх, брат, ну как же можно! А все твоя баллада.

Изнывающему рыцарю не пришлось на этот раз утолить свою жажду; до краев наполненный шлем, размокнув от живительной влаги, поддался с одного конца давлению ее, и холодная струя плеснула в лицо оруженосца. Выпустив импровизированную чашу из рук, испуганный Кпарре отпрянул мгновенно в сторону. Но с присутствием духа, подобающим его высокому званию, рыцарь не выпустил шлема из искаженных предсмертною мукою пальцев; удрученный тяжестью заключенной в нем влаги, шлем опрокинулся, и освежительный напиток расплескался по обрыву.

— Vanitas, vanitatum vanitas [13]! — вздохнул рыцарь, качая перед собою в воздухе печально свесившуюся чашу.

— Ха, ха, ха! — заливался щитоносец, вытирая рукавом лицо. — Брось ее сюда; так и быть, налью снова.

— Нет уж, спасибо, в танталы я еще не записался.

Он вынул часы.

— Половина седьмого… Спустимся-ка в гостиницу, там рейнвейн, надеюсь, будет посущественнее твоих гисбахских волн.

Вскарабкавшись на площадку, Ластов взял свою насквозь измокшую шляпу из рук приятеля, выжал ее и накрылся ей.

— Брр… какая холодная! — проговорил он, морщась. — "Что ж ты спишь, мужичок?" Зовет с собой, а сам ни с места. Давай лапу. "Встань, проснись, подымись…" Фу, какой тяжелый!

Покраснев от напряжения, поэт успел, однако же, приподнять товарища настолько, что тот сам встал на ноги. Перебросив через плечи пледы, молодые люди начали спускаться по тропинке. С озера донеслись звуки звонка.

— Вот и пароход из Интерлакена, — сказал Ластов. — Ты, конечно, отправляешься утолить свою жажду? Я пойду встречать интерлакенцев, может, найдется кто русский. В Интерлакене, говорят, всегда много наших. Закажи, пожалуйста, и для меня порцию бифштекса да бутылку рейнвейну.

— Какого тебе? Иоганисбергера?

За все тысячелетие существования России только однажды - в первой половине XVIII века - выделился небольшой период времени, когда государственная власть была в немецких руках. Этому периоду посвящены повести: "Бироновщина" и "Два регентства".

Две оригинальные сказки, которые вошли в этот сборник, - «Что комната говорит» и «Сказка о пчеле Мохнатке» - были удостоены первой премии Фребелевского Общества, названного в честь известного немецкого педагога Фребеля.В «Сказке о муравье-богатыре» и «Сказке о пчеле Мохнатке» автор в живой, увлекательной для ребенка форме рассказывает о полной опасности и приключений жизни этих насекомых.В третьей сказке, «Что комната говорит», Авенариус объясняет маленькому читателю, как и из чего делаются предметы в комнате.

"Здесь будет город заложен!" — до этой исторической фразы Петра I было еще далеко: надо было победить в войне шведов, продвинуть границу России до Балтики… Этим событиям и посвящена историко-приключенческая повесть В. П. Авенариуса, открывающая второй том его Собрания сочинений. Здесь также помещена историческая дилогия "Под немецким ярмом", состоящая из романов «Бироновщина» и "Два регентства". В них повествуется о недолгом правлении временщика герцога Эрнста Иоганна Бирона.

Эта книга составлена на основе двух изданий — сборника былин «Богатыри и витязи Русской земли» и сборника литературных сказок «Образцовые сказки русских писателей». Наверное, вам интересно будет узнать, что обе эти книги были впервые изданы в прошлом столетии. И может быть, еще бабушка вашей бабушки читала их, когда была совсем юной.Первую из них подготовил, пересказав былины, но сохранив их дух, их образы, русский ученый, критик, журналист Николай Иванович Надеждин (1804–1856). Эту книгу, со всеми рисунками, выполненными Э.

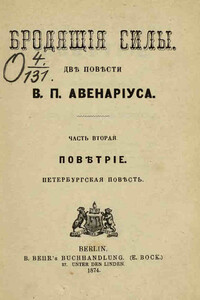

Имя популярнейшего беллетриста Василия Петровича Авенариуса известно почти исключительно в детской литературе. Он не был писателем по профессии и работал над своими произведениями очень медленно. Практически все его сочинения, в частности исторические романы и повести, были приспособлены к чтению подростками; в них больше приключений и описаний быта, чем психологии действующих лиц. Авенариус так редко издавался в послереволюционной России, что его имя знают только историки и литературоведы. Между тем это умный и плодовитый автор, который имел полное представление о том, о чем пишет. В данный том входят две исторические повести, составляющие дилогию "Под немецким ярмом": "Бироновщина" - о полутора годах царствования Анны Иоанновны, и "Два регентства", охватывающая полностью правление герцога Бирона и принцессы Анны Леопольдовны.

Это средняя часть трилогии «Творимая легенда», русского писателя Фёдора Сологуба.«Королева Ортруда», рассказывает о жизни королевы Балеарских островов. Здесь средневековая сказочность повествования прерывается грубыми голосами современной жизни.Томления королевы Ортруды достигают всемирно-чувствующего сердца Триродова…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, номер 136, 19 мая.В собрания сочинений не включалось.Печатается по тексту газеты «Нижегородский листок».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Авенариус, Василий Петрович, беллетрист и детский писатель. Родился в 1839 году. Окончил курс в Петербургском университете. Был старшим чиновником по учреждениям императрицы Марии.