Советский опыт, автобиографическое письмо и историческое сознание: Гинзбург, Герцен, Гегель - [5]

Герцен в одном из писем 1842 года описал чтение «Феноменологии…» как глубокое эмоциональное и литературное переживание: «К концу книги точно въезжаешь в море, глубина, прозрачность, веяние духа, несет‑lasciati ogni speranza — берега исчезают <…> Я дочитал с биением сердца, с какой–то торжественностью. Г<егель> — Шекспир и Гомер вместе…» [32] В годы, когда писались «Былое и думы», Герцен уже не считал себя гегельянцем. В своей книге Герцен–мемуарист смеется над «отчаянным гегелизмом» то «немецкой науки», то «молодых философов наших», то собственной молодости («все в самом деле непосредственное, всякое простое чувство было возводимо в отвлеченные категории…») [33]. (Исследователи Герцена любят цитировать именно эти слова.) Пишет он и о том, как «русский дух переработал Гегелево учение», бунтуя «против отвлечений — за жизнь» (18). Отрекаясь от старого Гегеля, политического консерватора, он рассуждает о «настоящем Гегеле»: это «скромный профессор в Йене <…> который спас под полой свою «Феноменологию», когда Наполеон входил в город» (21). Герцен пишет о «Феноменологии…» как о факте жизненного опыта человека своего поколения: «…человек, не переживший «Феноменологии» Гегеля», — «не полон, не современен» (23). Смею предположить, что Герцен не только «пережил» «Феноменологию…» Гегеля, но в «Былом и думах» описал свою жизнь (от ее начала в 1812 году до катастроф 1848–1852 годов) по схеме «Феноменологии…», совместив опыт сознания, понятый как конкретный биографический опыт, с опытом историческим.

Я отнюдь не хочу сказать, что этой особенностью исчерпывается структура «Былого и дум», в которой читатель наших дней не без основания склонен видеть «палимпсест» — разнородный текст, лишенный единства и полный плодотворных противоречий [34]. Это тем более вероятно, что «Былое и думы» писались, переписывались и дополнялись на протяжении многих лет (вплоть до смерти Герцена в 1870 году), но из этого палимпсеста трудно было бы исключить маршрут гегелевского духа.

Полагаю, что в «Былом и думах» присутствует и сюжетная схема Bildungsroman’а и философская парадигма «Феноменологии…», и что это способствует читательскому восприятию мемуаров Герцена как текста, воплощающего историческое мышление. Однако «Былое и думы» — это «Феноменология духа» без счастливого конца, да и вовсе без конца. В самом деле, Герцен переложил Гегелево учение «на русские нравы», учитывая при этом исторический опыт тех лет, которые последовали за окончанием (в 1806 году) «Феноменологии…». Биография героя воплощает не оптимистический сценарий, ведущий к «абсолютному примирению» человека и истории, а историческое чувство человека, случайно оказавшегося, покалеченного и оставленного на дороге истории. К концу пятой части «Былого и дум» (это «Рассказ о семейной драме», при жизни Герцена не публиковавшийся) история жизни героя, пережившего катастрофу, не заканчивается, а (по слову Герцена) «прерывается», за чем следует несколько отрывочных дополнений. (Части же шестая, седьмая и восьмая «Былого и дум» состоят из отрывков, вовсе лишенных связного сюжета.) Более того, литературная форма автобиографии не позволяет герою, повествователю и автору (что в данном случае одно и то же) знать, каков будет конец его жизненного пути. После 1848 года Герцен не раз писал и о том, что нельзя знать конца истории (хотя он так и не оставил надежды на установление социализма в России).

Для читателя тот факт, что Герцен написал свой философский Bildungsroman от первого лица, имеет и другие последствия. «Былое и думы» написаны на фактическом, документальном материале, опознаваемом читателем как жизненно подлинный [35]. Это поощряет осмысление собственной жизни в рамках той же схемы, в которой фрагментация «записок» сочетается с сюжетом Bildungsroman’а и с осмыслением жизни в терминах катастрофического русского историзма. Поколения читателей прочитали «Былое и думы» «с биением сердца» и, более того, пережили эту книгу как проекцию собственной судьбы. Для многих мемуары Герцена стали учебником, руководствуясь которым можно было сделать из своей жизни, пусть бедной и случайной, историческое свидетельство, поданное уже в форме первого лица множественного числа. В мемуарах интеллигентов советской эпохи слова «Герцен» и «Былое и думы» сигнализируют о присутствии особого рода исторического самосознания — группового сознания «русской интеллигенции»; в качестве сигналов здесь выступают и метафоры или эмблемы истории (о них еще пойдет речь ниже).

3

Но вернемся в советскую эпоху. В своих личных «записях», внимательно прочитанных интеллигентским сообществом, Лидия Гинзбург анализирует опыт своего поколения и своей среды в терминах тех философских парадигм, которые она описала в трудах о Герцене. В эссе «И заодно с правопорядком» (1980) она излагает гегелевскую концепцию частного историзма: «Гегель различал исторические и неисторические периоды в жизни народов. В жизни отдельного человека тоже есть исторические и неисторические периоды. Они могут не осознаваться человеком, а могут осознаваться в категориях историзма. <…> Соотнесенность частного существования с историей всегда налицо, но она различна». Далее следует описание последовательных стадий исторического существования советского интеллигента: «Мое поколение и мой круг прошли через разные стадии — всегда под сильнейшим давлением времени. Отрочество и первая юность — пассивное подключение к огромным событиям мировой войны и революции. Двадцатые годы — для меня это Институт истории искусств, приобщение к культурно–историческому течению, будто бы противостоящему эпохе, на самом деле порожденному эпохой». Здесь же Гинзбург упоминает имя Герцена (и использует местоимение «мы»): «Мы все же знали вкус

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

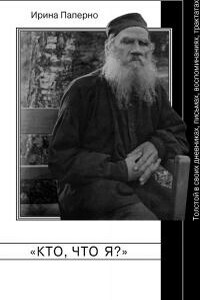

В книге исследуются нехудожественные произведения Льва Толстого: дневники, переписка, «Исповедь», автобиографические фрагменты и трактат «Так что же нам делать?». Это анализ того, как в течение всей жизни Толстой пытался описать и определить свое «я», создав повествование, адекватное по структуре самому процессу бытия, — не литературу, а своего рода книгу жизни. Для Толстого это был проект, исполненный философского, морального и религиозного смысла. Ирина Паперно — филолог, литературовед, историк, профессор кафедры славистики Калифорнийского университета в Беркли.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

За последние десятилетия, начиная c перестройки, в России были опубликованы сотни воспоминаний, дневников, записок и других автобиографических документов, свидетельствующих о советской эпохе и подводящих ее итог. При всем разнообразии они повествуют о жизнях, прожитых под влиянием исторических катастроф, таких как сталинский террор и война. После падения советской власти публикация этих сочинений формировала сообщество людей, получивших доступ к интимной жизни и мыслям друг друга. В своей книге Ирина Паперно исследует этот гигантский массив документов, выявляя в них общие темы, тенденции и формы.

Что отличает обычную историю от бестселлера? Автор этой книги и курсов для писателей Марта Олдерсон нашла инструменты для настройки художественных произведений. Именно им посвящена эта книга. Используя их, вы сможете создать запоминающуюся историю.

Герой эссе шведского писателя Улофа Лагеркранца «От Ада до Рая» – выдающийся итальянский поэт Данте Алигьери (1265–1321). Любовь к Данте – человеку и поэту – основная нить вдохновенного повествования о нем. Книга адресована широкому кругу читателей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сюжет новой книги известного критика и литературоведа Станислава Рассадина трактует «связь» государства и советских/русских писателей (его любимцев и пасынков) как неразрешимую интригующую коллизию.Автору удается показать небывалое напряжение советской истории, сказавшееся как на творчестве писателей, так и на их судьбах.В книге анализируются многие произведения, приводятся биографические подробности. Издание снабжено библиографическими ссылками и подробным указателем имен.Рекомендуется не только интересующимся историей отечественной литературы, но и изучающим ее.

Оригинальное творчество Стендаля привлекло внимание в России задолго до того, как появился его первый знаменитый роман – «Красное и черное» (1830). Русские журналы пушкинской эпохи внимательно следили за новинками зарубежной литературы и периодической печати и поразительно быстро подхватывали все интересное и актуальное. Уже в 1822 году журнал «Сын Отечества» анонимно опубликовал статью Стендаля «Россини» – первый набросок его книги «Жизнь Россини» (1823). Чем был вызван интерес к этой статье в России?Второе издание.

В 1838 году в третьем номере основанного Пушкиным журнала «Современник» появилась небольшая поэма под названием «Казначейша». Автором ее был молодой поэт, чье имя стало широко известно по его стихам на смерть Пушкина и по последующей его драматической судьбе — аресту, следствию, ссылке на Кавказ. Этим поэтом был Михаил Юрьевич Лермонтов.