Советская эпоха в мемуарах, дневниках, снах. Опыт чтения - [3]

В этой книге я рассматриваю разнородные тексты, независимо от того, когда они написаны, как единый корпус, принадлежащий к историческому моменту – «долгим девяностым годам» (от конца 1980‐х до начала 2000‐х). Повторю, что к началу 2000‐х годов поток таких документов стал иссякать, хотя отдельные тексты продолжали появляться и позже – не только без претензий на политическую значимость, но уже и вне заметного культурного течения6. Именно в 1990‐е годы дневники и мемуары советского опыта были собраны, отредактированы, обрамлены (предисловиями и примечаниями) и помещены в публичном пространстве. Этот исторический момент – конец советской эпохи.

Авторы, тексты, читатели

Сделаем несколько предварительных замечаний об авторах и текстах, приведем примеры (многие из них будут в дальнейшем рассмотрены подробнее).

Кто именно выступал тогда с мемуарами (воспоминаниями), дневниками, записками? Как будто бы все: люди разных поколений, профессиональные писатели и полуграмотные крестьяне, известные деятели (писатели, актеры, политики) и «обыкновенные», или «рядовые», люди7.

Жертвы и критики советской власти преобладали в это время в печати над лояльными советскими гражданами, и узники сталинского ГУЛАГа занимали особое место, однако и власть имущие, от лагерных охранников до соратников Сталина и их детей, также были представлены.

Интеллигенты составляли большинство. Многие пишут с сознательной позиции «русской интеллигенции». Но существует и явная тенденция предоставить слово «народу», парадоксальное желание услышать «голос человека, за которого всегда писал интеллектуал»8.

Такова, например, судьба записок деревенской женщины Евгении Григорьевны Киселевой (1916–1990). Ей хотелось увидеть историю своей трудной жизни в кино, которое она собиралась назвать собственным именем: «Кишмарева – Киселева – Тюричева» (девичья фамилия и фамилии двух мужей). Будучи едва грамотной, она написала свою жизнь как могла и послала тетрадку на киностудию. После долгих приключений в 1996 году ее записки были опубликованы в виде книги, с помощью лингвиста и социолога, которые не только расшифровали и прокомментировали малопонятный текст едва грамотной женщины (оказавшийся к тому времени в «Народном архиве»), но и снабдили его своей интерпретацией (на обложке стоят имена публикаторов)9.

Литераторы всегда имели склонность публиковать автобиографии, однако в конце 1980‐х годов количество и интенсивность таких откровений превзошли установившиеся масштабы. Многие тексты или варианты текстов публиковались снова и снова. В основном в печати появлялись автоописания тех писателей, которые спешили предать гласности свою нелюбовь к советской власти.

Именно писатели проявили отчетливую тенденцию раскрыть подробности своей личной жизни – под знаком исторической значимости интимности.

Возьмем, например, поэта Давида Самойловича Самойлова (1920–1990): его личная жизнь и потаенные мысли были обнародованы в целой серии дневников, записей и мемуаров, изданных и переизданных с активным участием вдовы автора, начиная с года его смерти. Здесь и ежедневная хроника мыслей – «Поденные записи» (1990–1992; 2002), и хроника бытовых событий – «Общий дневник» (1992), и мемуарные эссе – «Памятные записки» (1995), и записки о семейной жизни – «Перебирая наши даты» (2000); и этот корпус разнообразных текстов документирует всю жизнь Самойлова, почти совпавшую с советской эпохой10.

Драматург Леонид Генрихович Зорин (1924–2020) опубликовал «мемуарный роман» «Авансцена» (1997), в котором на сцене выступает он сам в период с 1934 по 1994 год, а сюжетной нитью является конфронтация автора с советской властью – драматическая борьба за постановку своих пьес. Издал он и том разрозненных заметок «Зеленые тетради» (1999); в предисловии указывается, что автор вел дневник, пока не опубликованный11.

Писатель Юрий Маркович Нагибин (1920–1994) предоставил свой шокирующе откровенный дневник (за 1942–1986 годы) для публикации еще при жизни, но умер прежде, чем рукопись вышла в свет. Стоя у тела писателя во время похорон, его издатель, подготовивший дневники к печати, чувствовал, что истинную жизнь Нагибина знал он один. (При этом он подумал, что «дневник при жизни нужно хранить в столе»12.) Нагибин документировал в дневнике свои конфликты с властью – борьбу против цензурных искажений своих книг и фильмов и за возможность заграничных поездок. Он представил и сложную картину собственной интимной жизни – запутанную историю своего происхождения, шесть браков и далеко не конвенциональный домашний быт. Годом позже, продав тридцать пять тысяч экземпляров, тот же редактор выпустил второе издание дневника Нагибина, дополненное научным аппаратом (комментариями, указателем имен и фотографиями). За этим последовали и другие переиздания13.

Знаменитые «Записки об Анне Ахматовой» литературоведа и профессионального редактора Лидии Корнеевны Чуковской (1907–1996) – это дневник, который она вела за другого. В течение многих лет Чуковская в мельчайших подробностях документировала каждодневную интимную жизнь Анны Андреевны Ахматовой (1889–1966) в годы террора, войны и оттепели – жизнь, деформированную (как считали обе) под давлением советской власти. Между 1989 и 1997 годами этот документ появился в нескольких изданиях, включая научное, с обширным справочным аппаратом (сносками, комментариями, указателями, фотографиями, подготовленными автором, ее дочерью и их помощниками). Этот научный аппарат связывает записи, сделанные в 1938–1941 и 1952–1966 годах, с настоящим моментом

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

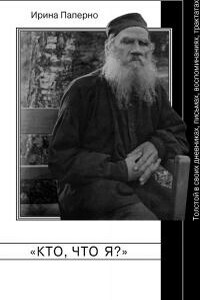

В книге исследуются нехудожественные произведения Льва Толстого: дневники, переписка, «Исповедь», автобиографические фрагменты и трактат «Так что же нам делать?». Это анализ того, как в течение всей жизни Толстой пытался описать и определить свое «я», создав повествование, адекватное по структуре самому процессу бытия, — не литературу, а своего рода книгу жизни. Для Толстого это был проект, исполненный философского, морального и религиозного смысла. Ирина Паперно — филолог, литературовед, историк, профессор кафедры славистики Калифорнийского университета в Беркли.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Я увидел на холме в пятидесяти шагах от меня пастуха, сопровождавшего стадо из десяти-двенадцати овец, и обратился к нему, чтобы узнать интересующие меня сведения. Я спросил у него, как называется эта деревня, и он ответил, что я нахожусь в Валь-де-Пьядене, что меня удивило из-за длины пути, который я проделал. Я спроси, как зовут хозяев пяти-шести домов, видневшихся вблизи, и обнаружил, что все те, кого он мне назвал, мне знакомы, но я не могу к ним зайти, чтобы не навлечь на них своим появлением неприятности.

Изучение истории телевидения показывает, что важнейшие идеи и открытия, составляющие основу современной телевизионной техники, принадлежат представителям нашей великой Родины. Первое место среди них занимает талантливый русский ученый Борис Львович Розинг, положивший своими работами начало развитию электронного телевидения. В основе его лежит идея использования безынерционного электронного луча для развертки изображений, выдвинутая ученым более 50 лет назад, когда сама электроника была еще в зачаточном состоянии.Выдающаяся роль Б.

За многие десятилетия жизни автору довелось пережить немало интересных событий, общаться с большим количеством людей, от рабочих до министров, побывать на промышленных предприятиях и организациях во всех уголках СССР, от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Еревана и Алма-Аты, работать во всех возможных должностях: от лаборанта до профессора и заведующего кафедрами, заместителя директора ЦНИИ по научной работе, главного инженера, научного руководителя Совета экономического и социального развития Московского района г.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Ни один писатель не может быть равнодушен к славе. «Помню, зашел у нас со Шварцем как-то разговор о славе, — вспоминал Л. Пантелеев, — и я сказал, что никогда не искал ее, что она, вероятно, только мешала бы мне. „Ах, что ты! Что ты! — воскликнул Евгений Львович с какой-то застенчивой и вместе с тем восторженной улыбкой. — Как ты можешь так говорить! Что может быть прекраснее… Слава!!!“».

Антон Иванович Деникин — одна из важнейших и колоритных фигур отечественной истории. Отмеченный ярким полководческим талантом, он прожил нелегкую, полную драматизма жизнь, в которой отразилась сложная и противоречивая действительность России конца XIX и первой половины XX века. Его военная карьера повенчана с такими глобальными событиями, как Русско-японская, Первая мировая и Гражданская войны. Он изведал громкую славу побед и горечь поражений, тяготы эмиграции, скитаний за рубежом. В годы Второй мировой войны гитлеровцы склоняли генерала к сотрудничеству, но он ответил решительным отказом, ибо всю жизнь служил только России.Издание второе, дополненное и переработанное.Издательство и автор благодарят Государственный архив Российской Федерации за предоставленные к изданию фотоматериалы.Составитель фотоиллюстративного ряда Лидия Ивановна Петрушева.

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.