Социология невежества - [4]

Следует обратить внимание и на другие профессиональные тайны, многие из которых представляют собой благодатную почву для исследований. Значение промышленной тайны вышло в наши дни за рамки личных проблем и приобрело социально-экономический характер. Двойственное отношение к практике патентования указывает на то, что, с одной стороны, получение патента является свободной процедурой, но, с другой стороны, выдача патента — это свидетельство о существовании некой тайны. Иными словами, патент — это в некотором смысле почти неприкрытое признание того, что в определенной сфере существует тайна, которую человек хочет сохранить. При этом промышленно-экономическая тайна является инструментом, имеющим политические масштабы, и обладает внутренним смыслом, меняющимся в зависимости от страны.

Профессиональная тайна существует до сих пор среди таких профессий, которые позволительно назвать гильдиями, — например, среди бухгалтеров и адвокатов. Они тоже охраняют профессиональную тайну: иногда из соображений защиты личной тайны клиентов, иногда — руководствуясь характером своей профессии, заставляющей использовать стратегию утаивания и дезинформации, а иногда потому, что углубление невежества отвечает некой потребности в распространении общего недостатка знаний. У такой потребности имеются в числе других и социальные источники: она, как мы объясним в дальнейшем, возникает из стремления сохранять закрытость профессии и то положение вещей, при котором профессиональное знание является не столь общедоступным, каким оно должно быть согласно теории.

Другую разновидность намеренного замалчивания знаний можно охарактеризовать как педагогическое невежество. Здесь имеется в виду не невежество педагогов, что представляет собой отдельную тему, а такое невежество, которое является методическим средством воспитания. В свое время об этом писал Моше Маймонид в предисловии к своей книге Морэ невухим, и с такого рода вещами сталкивался на собственном опыте каждый воспитатель. В любой заслуживающей упоминания книге по педагогике содержится мысль, продиктованная заботой о пользе ученика, что в процессе обучения ученику не следует сообщать все сведения, относящиеся к теме. Это идея основывается на справедливом иногда предположении о том, что избыточная информация, которую ученик не в состоянии усвоить, не только не приносит дополнительных знаний, но и мешает ученику продвигаться в обучении. Здесь, разумеется, возникает вопрос, до каких пределов преподаватели (или учебное ведомство) должны допускать такого рода невежество, чтобы оно оставалось временным явлением, а не прогрессировало, углубляясь в процессе обучения от этапа к этапу. Примером сознательного педагогического невежества может послужить преподавание математики: на определенных этапах обучения вниманию учеников не предлагают полноценные математические доказательства. Для достижения педагогических целей такие доказательства следует пропустить и не углубляться в тонкости существующих принципов математического вывода. Причина для подобного рода невежества имеется, например, и в сфере судопроизводства. Это то невежество, в котором должен пребывать присяжный заседатель. Всюду, где существует соответствующая судебная практика, присяжному заседателю рекомендуют воздерживаться от чтения газет, чтобы быть свободным от чужого мнения о деле. Мало того, кое-где бытует убеждение в том, что присяжный заседатель не должен хорошо разбираться в законодательстве, поскольку предполагается, что знание законов не столь способствует принятию решения, как намеренное невежество. Иными словами, присяжному поверенному надлежит установить истинность или ложность предъявленных ему фактов, а не пускаться в рассуждения о характере и юридических последствиях этих фактов.

Точно так же практикуется намеренное невежество в тех случаях, когда требуется, чтобы свидетель ничего не знал о показаниях других свидетелей; очевидно, что здесь мы имеем дело с сознательным сокрытием информации, хотя сокрытие это носит лишь методологический характер, облегчая выяснение обстоятельств дела. В более широком смысле такое сохранение тайны является техническим приемом некоторых жанров литературы и театра, в той мере, в какой знание читателем или зрителем сюжетной развязки наносит ущерб эстетическому восприятию художественного произведения. Стало быть, и в этом случае имеет место процесс намеренного утаивания с целью создания невежества, процесс, который в любом случае следует охарактеризовать как положительный. То есть в этих случаях речь идет не о постоянном, сохраняющемся как можно дольше невежестве, а о неком воспитательном процессе, во время которого шаг за шагом приподнимаются покровы тайны и увеличивается знание. Вместе с тем, также и в основе этого процесса лежит хорошо продуманная, расчетливая и запланированная политика утаивания соответствующих сведений, преследующая воспитательные, художественные или юридические цели ради достижения определенных результатов.

Что касается нашего примера, в котором сохранение в тайне сюжетной развязки преподносится как идеал занимательности, то следует обратить внимание на социальную обусловленность этого явления. Как известно, удовольствие, которое древний эллин получал от трагедии, совершенно не требовало неведения им перипетий сюжета. Он прекрасно знал сюжет, а удовольствие получал от самого зрелища. Лишь в новую эпоху, благодаря социальным причинам, которые связаны с развитием общественных идеалов, возник новый идеал или новый тип эстетического наслаждения, ставящий во главу угла динамику развертывания действия во времени.

Почему нужно помогать ближнему? Ради чего нужно совершать благие дела? Что дает человеку деятельное участие в жизни других? Как быть реально полезным окружающим? Узнайте, как на эти вопросы отвечают иудаизм, христианство, ислам и буддизм, – оказывается, что именно благие дела придают нашей жизни подлинный смысл и помещают ее в совершенно иное измерение. Ради этой книги объединились известные специалисты по религии, представители наиболее эффективных светских благотворительных фондов и члены религиозных общин.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Статьи раввина на темы иудаизмаВера, провидение и упование Время в еврейской традиции Грех Иерусалимские образы Иудаизм и христианство Лекция в обществе "Хэсед Авраам" Личность и общество Миссия человека и его место в мире Мистицизм, фундаментализм и современность От рабства к свободе Почему революции терпят поражение Талмуд Что такое еврей?Р. Адин Штейнзальц.

Сборник статей по философии хасидизма, из которых вырисовывается цельная картина мира, в которой обе его составляющих — духовная и материальная — не противопоставлены друг другу, но гармонично сочетаются между собой. Основное же, что интересует автора, — это место человека в этой системе, отведенное для него Создателем.

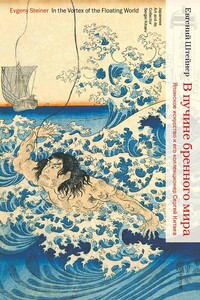

В конце XIX века европейское искусство обратило свой взгляд на восток и стало активно интересоваться эстетикой японской гравюры. Одним из первых, кто стал коллекционировать гравюры укиё-э в России, стал Сергей Китаев, военный моряк и художник-любитель. Ему удалось собрать крупнейшую в стране – а одно время считалось, что и в Европе – коллекцию японского искусства. Через несколько лет после Октябрьской революции 1917 года коллекция попала в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и никогда полностью не исследовалась и не выставлялась.

Одну из самых ярких метафор формирования современного западного общества предложил классик социологии Норберт Элиас: он писал об «укрощении» дворянства королевским двором – институцией, сформировавшей сложную систему социальной кодификации, включая определенную манеру поведения. Благодаря дрессуре, которой подвергался европейский человек Нового времени, хорошие манеры впоследствии стали восприниматься как нечто естественное. Метафора Элиаса всплывает всякий раз, когда речь заходит о текстах, в которых фиксируются нормативные модели поведения, будь то учебники хороших манер или книги о домоводстве: все они представляют собой попытку укротить обыденную жизнь, унифицировать и систематизировать часто не связанные друг с другом практики.

Академический консенсус гласит, что внедренный в 1930-е годы соцреализм свел на нет те смелые формальные эксперименты, которые отличали советскую авангардную эстетику. Представленный сборник предлагает усложнить, скорректировать или, возможно, даже переписать этот главенствующий нарратив с помощью своего рода археологических изысканий в сферах музыки, кинематографа, театра и литературы. Вместо того чтобы сосредотачиваться на господствующих тенденциях, авторы книги обращаются к работе малоизвестных аутсайдеров, творчество которых умышленно или по воле случая отклонялось от доминантного художественного метода.

Культура русского зарубежья начала XX века – особый феномен, порожденный исключительными историческими обстоятельствами и до сих пор недостаточно изученный. В частности, одна из частей его наследия – киномысль эмиграции – плохо знакома современному читателю из-за труднодоступности многих эмигрантских периодических изданий 1920-х годов. Сборник, составленный известным историком кино Рашитом Янгировым, призван заполнить лакуну и ввести это культурное явление в контекст актуальной гуманитарной науки. В книгу вошли публикации русских кинокритиков, писателей, актеров, философов, музы кантов и художников 1918-1930 годов с размышлениями о специфике киноискусства, его социальной роли и перспективах, о мировом, советском и эмигрантском кино.

Книга рассказывает о знаменитом французском художнике-импрессионисте Огюсте Ренуаре (1841–1919). Она написана современником живописца, близко знавшим его в течение двух десятилетий. Торговец картинами, коллекционер, тонкий ценитель искусства, Амбруаз Воллар (1865–1939) в своих мемуарах о Ренуаре использовал форму записи непосредственных впечатлений от встреч и разговоров с ним. Перед читателем предстает живой образ художника, с его взглядами на искусство, литературу, политику, поражающими своей глубиной, остроумием, а подчас и парадоксальностью. Книга богато иллюстрирована. Рассчитана на широкий круг читателей.

Валькирии… Загадочные существа скандинавской культуры. Мифы викингов о них пытаются возвысить трагедию войны – сделать боль и страдание героическими подвигами. Переплетение реалий земного и загробного мира, древние легенды, сила духа прекрасных воительниц и их личные истории не одно столетие заставляют ученых задуматься о том, кто же такие валькирии и существовали они на самом деле? Опираясь на новейшие исторические, археологические свидетельства и древние захватывающие тексты, автор пытается примирить легенды о чудовищных матерях и ужасающих девах-воительницах с повседневной жизнью этих женщин, показывая их в детские, юные, зрелые годы и на пороге смерти. Джоанна Катрин Фридриксдоттир училась в университетах Рейкьявика и Брайтона, прежде чем получить докторскую степень по средневековой литературе в Оксфордском университете в 2010 году.