Сны и камни - [6]

Все это можно было увидеть и на фотографиях в газетах. Каменщики в низко надвинутых на лоб кепках видели задумчивость каменщиков за партией шашек в субботу после рабочего дня, уверенность каменщика, выводящего двухэтажную дробь на доске в вечерней школе, гордость каменщика, который показывает опрятной медсестре новый дом. Ибо газеты возникли на свете одними из первых; кажется, даже прежде, чем появились типографии.

Газетные фотографии соприкасались с нашим миром поверхностью бумаги, однако обладали и третьим измерением, в котором фибровые чемоданы, лежавшие под двухъярусными кроватями в комнатах на двадцать человек, были набиты не кольцами колбасы, не бумазейными кальсонами, но книгами о жизни каменщиков. Ведь что в этом мире могло быть для каменщика интереснее, чем жизнь каменщика, труд каменщика, мысли каменщика? То же относилось к токарям, литейщикам, монтерам и всем прочим счастливым обитателям мира, скрытого под поверхностью бумажного листа.

Первоначальный план города представлял собой изображение множества симметрично расположенных квадратов, в центре изящно соединявшихся с большой розеткой. Следует отметить превосходную акустику. Мегафоны, венком оплетавшие основание центрального здания, позволяли донести звук до каждой улицы. Возведенный посреди розетки дворец был сплошь в мраморе и зеркалах. С потолков, столь высоких, что едва различимых и всегда словно бы затуманенных, свисали хрустальные люстры, раскидистые, точно фонтаны. Из десяти тысяч пар дверей по крайней мере половину немедленно заперли на ключ, поскольку предназначались они не для входа или выхода, но для симметрии. Именно ее, столь удачно воплощавшую идею механического равновесия мира, возвели в ранг основополагающего принципа проекта. Ключи же от дверей сразу перепутались и потерялись. Оказавшись внутри, каждый каменщик, машинист или литейщик стягивал кепку в «елочку», мял ее в руках, изумленно рассматривая стены и потолки, и поскорее пятился к выходу, ненароком заглянув в золоченое зеркало.

Зеркала по размеру почти не уступали стенам, на которых висели — друг против друга, бесконечно умножая отражения. Километры паркета убегали вглубь зеркальных пространств, в этот беспредельный мир, отделенный от нашего стеклянной поверхностью. В каждом зеркале неутомимо трудились бесчисленные уборщицы, месяц напролет с утра до вечера натиравшие полы, и не успевали они закончить, как пора было начинать все сначала.

С первого этажа на последний мчались лифты — стремительные, точно снаряды; обслуживали их сидевшие на золотых табуретках лифтерши в форме с серебряными пуговицами. С головокружительной высоты трамваи внизу казались спичечными коробками, люди — муравьями, а собак и голубей вовсе не было видно. Тот мир, в котором все было таким крошечным, граничил с вечно затворенными окнами верхних этажей и лишь оттуда открывался взгляду. Попасть на миниатюрную площадь, по которой проезжает миниатюрный трамвай, непросто. Пришлось бы сперва выбить стекло, высунуться наружу, и уж когда ветер засвистит в ушах, в последний раз задуматься, к тому ли ты стремился. Ведь в мире, где все такое маленькое, можно только умереть.

Достигавшее облаков здание в иные морозные дни напоминало стеклянную гору, увенчанную льдисто поблескивающим шпилем. В дни туманные оно преподносило прохожим сюрпризы: вынырнет вдруг из белизны и на мгновение покажется совсем рядом — огромное-преогромное, а затем столь же стремительно исчезнет. Хотя дворец постарались не загораживать другими постройками, изменчивая погода и освещение не всегда позволяли увидеть его во всей красе. Однако именно дворец был сердцем города. Вечером, когда там никого уже не оставалось, его закрывали на ключ, отсоединяя таким образом сердце от остального организма. Быть может, по ночам сердце городу и не требовалось. Ибо что такое сердце для механизма, если не главный насос и центральный вентиль, точка, где регулируется напор потоков обязательного и необязательного? Казалось, что в уснувшем городе потоки останавливаются и всякое движение прекращается.

В тот час, когда расположенный в центре дворец запирали на ключ, с его высот можно было бы наблюдать россыпи пятнадцативаттных лампочек. В их тусклом свете были бы видны старательно, точно в кукольных домиках, расставленные и выкрашенные масляной краской буфеты, сероватое белье на протянутых под самым потолком веревках, ржавые потеки на стенах, свертки в промасленной бумаге, банки с огурцами, упрятанные от любопытных соседских взглядов за занавесочками на гвоздиках, закрывавшими нижнюю половину окна. Но прежде всего были бы видны, сквозь клубы пара, вырывавшиеся из чайников, небритые мужчины в майках и женщины в халатах. Что же это за люди, откуда взялись? Присмотрись кто-нибудь повнимательнее, может, и распознал бы их. Но верхний этаж, с которого открывался столь широкий и детальный вид, остался необитаем.

Зодчие там не жили. Пренебрегающие повседневностью, они обходились без чайников, без буфетов, без занавесочек, не нуждались в веревках для сушки белья. Скорее всего, они не жили нигде. Или, вернее, жили повсюду, но так, как живет в концертном зале музыка, заполняющая своим существованием все пространство. Это они светили внутри электрических лампочек, они шуршали в знаменах, и в часах тикали тоже они. Развешанные на стенах и внимательно глядевшие сквозь оправленное в рамки стекло, они ежедневно силой своего взгляда отталкивали от города антигород. Под их взорами уборщицы убирали, чиновники раскладывали документы, механики чистили и смазывали станки. Именно ради этого поднимались каждый день с постели и натягивали полагающуюся одежду механики, чиновники, уборщицы и все прочие. Ради этого обшивали их швеи, пекли булки пекари, вели трамваи вагоновожатые, возводили дома каменщики. А дети всех этих людей ради этого учились в детском саду завязывать и развязывать шнурки, ради этого ели, размахивая ложками, молочную кашу, чтобы поскорее вырасти и крепить ряды тех, кто поддерживает порядок.

Рассказ польки Магдалены Тулли «Бронек» посвящен фантомной памяти об ужасах войны, омрачающей жизнь наших современников, будь они потомками жертв или мучителей.

Глава «Бегство лис» из книги польской писательницы Магдалены Тулли «Итальянские шпильки». Автор вспоминает государственную антисемитскую компанию 1968 года, заставившую польских евреев вновь почувствовать себя изгоями. Перевод Ирины Адельгейм.

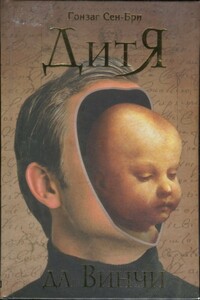

Многие думают, что загадки великого Леонардо разгаданы, шедевры найдены, шифры взломаны… Отнюдь! Через четыре с лишним столетия после смерти великого художника, музыканта, писателя, изобретателя… в замке, где гений провел последние годы, живет мальчик Артур. Спит в кровати, на которой умер его кумир. Слышит его голос… Становится участником таинственных, пугающих, будоражащих ум, холодящих кровь событий, каждое из которых, так или иначе, оказывается еще одной тайной да Винчи. Гонзаг Сен-Бри, французский журналист, историк и романист, автор более 30 книг: романов, эссе, биографий.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книгу «Из глубин памяти» вошли литературные портреты, воспоминания, наброски. Автор пишет о выступлениях В. И. Ленина, А. В. Луначарского, А. М. Горького, которые ему довелось слышать. Он рассказывает о Н. Асееве, Э. Багрицком, И. Бабеле и многих других советских писателях, с которыми ему пришлось близко соприкасаться. Значительная часть книги посвящена воспоминаниям о комсомольской юности автора.

Автор, сам много лет прослуживший в пограничных войсках, пишет о своих друзьях — пограничниках и таможенниках, бдительно несущих нелегкую службу на рубежах нашей Родины. Среди героев очерков немало жителей пограничных селений, всегда готовых помочь защитникам границ в разгадывании хитроумных уловок нарушителей, в их обнаружении и задержании. Для массового читателя.

«Цукерман освобожденный» — вторая часть знаменитой трилогии Филипа Рота о писателе Натане Цукермане, альтер эго самого Рота. Здесь Цукерману уже за тридцать, он — автор нашумевшего бестселлера, который вскружил голову публике конца 1960-х и сделал Цукермана литературной «звездой». На улицах Манхэттена поклонники не только досаждают ему непрошеными советами и доморощенной критикой, но и донимают угрозами. Это пугает, особенно после недавних убийств Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Слава разрушает жизнь знаменитости.

Когда Манфред Лундберг вошел в аудиторию, ему оставалось жить не более двадцати минут. А много ли успеешь сделать, если всего двадцать минут отделяют тебя от вечности? Впрочем, это зависит от целого ряда обстоятельств. Немалую роль здесь могут сыграть темперамент и целеустремленность. Но самое главное — это знать, что тебя ожидает. Манфред Лундберг ничего не знал о том, что его ожидает. Мы тоже не знали. Поэтому эти последние двадцать минут жизни Манфреда Лундберга оказались весьма обычными и, я бы даже сказал, заурядными.

Анджей Стасюк — один из наиболее ярких авторов и, быть может, самая интригующая фигура в современной литературе Польши. Бунтарь-романтик, он бросил «злачную» столицу ради отшельнического уединения в глухой деревне.Книга «Дукля», куда включены одноименная повесть и несколько коротких зарисовок, — уникальный опыт метафизической интерпретации окружающего мира. То, о чем пишет автор, равно и его манера, может стать откровением для читателей, ждущих от литературы новых ощущений, а не только умело рассказанной истории или занимательного рассуждения.

Войцех Кучок — поэт, прозаик, кинокритик, талантливый стилист и экспериментатор, самый молодой лауреат главной польской литературной премии «Нике»» (2004), полученной за роман «Дряньё» («Gnoj»).В центре произведения, названного «антибиографией» и соединившего черты мини-саги и психологического романа, — история мальчика, избиваемого и унижаемого отцом. Это роман о ненависти, насилии и любви в польской семье. Автор пытается выявить истоки бытового зла и оценить его страшное воздействие на сознание человека.

Ольга Токарчук — один из любимых авторов современной Польши (причем любимых читателем как элитарным, так и широким). Роман «Бегуны» принес ей самую престижную в стране литературную премию «Нике». «Бегуны» — своего рода литературная монография путешествий по земному шару и человеческому телу, включающая в себя причудливо связанные и в конечном счете образующие единый сюжет новеллы, повести, фрагменты эссе, путевые записи и проч. Это роман о современных кочевниках, которыми являемся мы все. О внутренней тревоге, которая заставляет человека сниматься с насиженного места.

Ольгу Токарчук можно назвать одним из самых любимых авторов современного читателя — как элитарного, так и достаточно широкого. Новый ее роман «Последние истории» (2004) демонстрирует почерк не просто талантливой молодой писательницы, одной из главных надежд «молодой прозы 1990-х годов», но зрелого прозаика. Три женских мира, открывающиеся читателю в трех главах-повестях, объединены не столько родством героинь, сколько одной универсальной проблемой: переживанием смерти — далекой и близкой, чужой и собственной.