Скорина - [3]

Только не тенью бога стоял Франциск Скорина посреди типографии досточтимого Павла Северина с поднятым над собой первым оттиском, остро пахнущим свежею краскою, и сам этот запах пьянил Скорину, он жадно вдыхал его полной грудью, и сердце в ней билось еще взволнованней: «Шестаго!»

Скорина запомнит этот день своей жизни навсегда, потому что станет шестое августа славным зачином в исполнении его замысла, его задумы. Его мечта, что он осуществить намеревался, на глазах обретала плоть реальности, и вот уже то, что вчера еще было лишь мыслью, теперь у него в руках. А если оно у него в руках, то, значит, может быть передано и в другие руки — для научения: для наставления в поступках добрых и благих, богу и человеку угодных, и для отклонения от помыслов негожих и разбойных. Об этом он прежде всего и написал в своем первом предисловии к Псалтыри. А еще о том, что Псалтырь есть не что иное, как музыкальный инструмент, похожий на полоцкие гусли. Только у полоцких гуслей побольше струн, а псалтырь-гусли — десятиструнные, как бы специально приспособленные славить десять божьих заповедей, врученных всевышним на горе Синай. «Пойте богу хвалу на псалтыри и гуслях», — завещал пророк, получивший заповеди. Иначе говоря, восхвалите бога словом и звуком, восславьте в песнях и гимнах. И если не ваша судьба — эти струны, мелодия, пенье, то уж, наверное, ваша планида — слово, оно — ведь исток и основа песни, запева. А вы еще спрашиваете, почему я Псалтырь избрал для первопечатания, — вовсе, кажется, не видите, что не книгу, а гусли я держу над собою, вовсе, кажется, не слышите, что поют эти гусли, а не безмолвствуют?..

Где-то далеко-далеко на севере, в том городе, название которого в «Послесловии» к Псалтыри стало рядом с названием Златой Праги, многострунные гусли звенели. Шестое августа! К шестому августа уже и на северных берегах Западной Двины дожиналось жито, на денники[6] снопы свозились, и песни на токах заводили веселые цепы. И только в типографии досточтимого Павла Северина никаких особенных звуков слышно не было, хотя и носил печатный первенец Франциска Скорины звонкое гуслевое имя. А впрочем... Ничто не мешало Франциску Скорине и его челядникам, его помощникам в трудном печатном деле радоваться своему первенцу и шутить. Подручные, возможно, и не догадывались, как много значила для их мастера Псалтырь, как тяжело доставалась ему некогда первая наука по рукописной Псалтыри — в родимой Софийке-Софии, в кельях, специально для того отведенных...

Каких же только на купеческих подворьях, на мельницах и в закромах, на воскобойнях и сукновальнях, в клетях и кладовых, в ятках и корчмах не было товаров, полоцкими торговыми людьми на Готский берег и в Новгород, Псков, Москву вывозимых, и каких же там не было товаров, ими с Готского берега, из Новгорода, Пскова и Москвы привозимых! Ведь не одну лишь Западную Двину считали купцы-полочане своей рекой, но и Днепр и Волгу, что в разные концы света растекались из близкого к Полоцку леса. Жито, пшеница, зола, которыми они торговали в Риге и вообще в Ганзе[7], лежали в каморах лаштами[8]; воск грудился камнями-берковесками; мука хранилась мешками; шкурки соболя, куницы, хоря, горностая, белки, выдры держались сороками; масло стояло ведрами, смола — бочками; дубовые клепки высились штабелями; громоздились тюки пеньки и хмеля. Хватало вдосталь и того, что полоцкие купцы привозили со всех четырех стран света: их строения и пристройки были попросту завалены поставами одамашка[9], бархата, атласа, сукна; фунтами сахара, имбиря, гвоздики, мускатного цвета, шафрана; тысячами бутылок и бочками мальвазийского вина и немецкого пива, заморских уксуса и масла; корзинами инжира и изюма; дюжинами топоров и ножей. Много чего из Полоцка вывозили и многое в Полоцк привозили полоцкие купцы, а вот книгами купцы полоцкие похвалиться не могли. Были они столь дорогими, что даже отец Франтишека Скорины вряд ли купил бы книгу высокочтимую. Правда, при желании одну, возможно, и купил бы. Но разве сполна утолить Франтишекову жажду к чтению ему было под силу?

А потому и бегал младший сын Лукаша Скорины на Верхний замок, едва только освоил русскую грамоту, бегал, постигнув со временем и латынь; на Верхнем замке находил он то, чего не было на Нижнем, не было ни в одном из пяти других посадов старинного Полоцка, не было в стенах родительского дома.

Да, там, дома, на берегах Двины и Полоты, начинал он брать и брал, чтоб отдавать, ибо есть на свете только две великие науки: умение брать и умение отдавать, брать душой и отдавать душой. И вот как раз ради того, чтоб было что отдавать, он и покидал свой Полоцк, о котором сейчас думает, — покидал ради Кракова, ради Падуи, теперь вот — ради Праги, покидал, как бы идучи к самому себе нынешнему, стоящему тут, в Праге, возле черного печатного станка. Все в его прошлом словно было направлено сюда и только сюда — в Прагу, как будто воплотилась в нем сама целеустремленность. И настоящая радость охватывает его в этот миг полноты духовной. Но в то же время и страшно тяжела взваленная им на себя ноша. И он облегчает ее, он разгружает свою душу тем, что отдает книжную мудрость люду посполитому, полочанам, отчине своей, как назовет он в предисловиях свою родину, говоря о «любви отчины».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге, написанной непосредственными участниками и руководителями освободительного движения в Сальвадоре, рассказывается о героической борьбе сальвадорских патриотов против антинародной террористической диктатуры (1960-1970-е годы).

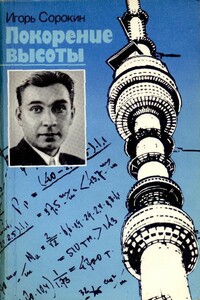

В книге рассказано о жизненном и творческом пути лауреата Ленинской и Государственной премий, доктора технических наук заслуженного строителя РСФСР Н. В. Никитина, показан крупный вклад, который внес он в развитие советского строительного искусства. Значительное место отведено творческому наследию Н. В. Никитина в области индустриализации промышленного и гражданского строительства, в сооружении Останкинской телевизионной башни и других уникальных объектов.

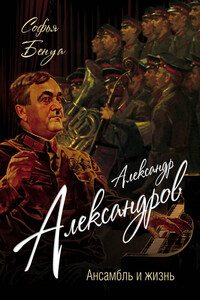

Александр Васильевич Александров – композитор, создатель и первый музыкальный руководитель Академического дважды Краснознаменного, ордена Красной Звезды ансамбля песни и пляски Российской армии. Сочетая в своем ансамбле традиции российского бытового, камерного, оперного, церковного и солдатского пения, он вывел отечественное хоровое искусство на международную профессиональную сцену. Мужской полифонический хор с солистами, смешанный оркестр, состоящий из симфонических и народных инструментов, и балет ансамбля признаны и остаются одними из лучших в мире.

Издательство «Фолио», осуществляя выпуск «Малороссийской прозы» Григория Квитки-Основьяненко (1778–1843), одновременно публикует книгу Л. Г. Фризмана «Остроумный Основьяненко», в которой рассматривается жизненный путь и творчество замечательного украинского писателя, драматурга, историка Украины, Харькова с позиций сегодняшнего дня. Это тем более ценно, что последняя монография о Квитке, принадлежащая перу С. Д. Зубкова, появилась более 35 лет назад. Преследуя цель воскресить внимание к наследию основоположника украинской прозы, собирая материал к книге о нем, ученый-литературовед и писатель Леонид Фризман обнаружил в фонде Института литературы им.

Отец Бернардо — итальянский священник, который в эпоху перестройки по зову Господа приехал в нашу страну, стоял у истоков семинарии и шесть лет был ее ректором, закончил жизненный путь в 2002 г. в Казахстане. Эта книга — его воспоминания, а также свидетельства людей, лично знавших его по служению в Италии и в России.

Новую книгу «Рига известная и неизвестная» я писал вместе с читателями – рижанами, москвичами, англичанами. Вера Войцеховская, живущая ныне в Англии, рассказала о своем прапрадедушке, крупном царском чиновнике Николае Качалове, благодаря которому Александр Второй выделил Риге миллионы на развитие порта, дочь священника Лариса Шенрок – о храме в Дзинтари, настоятелем которого был ее отец, а московский архитектор Марина подарила уникальные открытки, позволяющие по-новому увидеть известные здания.Узнаете вы о рано ушедшем архитекторе Тизенгаузене – построившем в Межапарке около 50 зданий, о том, чем был знаменит давным-давно Рижский зоосад, которому в 2012-м исполняется сто лет.Никогда прежде я не писал о немецкой оккупации.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.