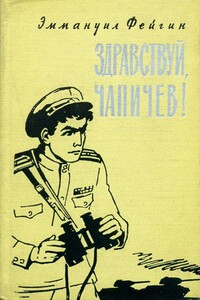

Синее на желтом - [4]

Но я бы соврал читателю и обеднил бы и роман и повесть Фейгина, если бы пытался создать впечатление, что Угаров или Грачев — лица, сатирически изображенные, то есть разоблаченные автором резким и «одноцветным» приемом осмеяния-сарказма или бичевания-гротеска. Это далеко не так. Оба лица так же реальны и реалистичны, как и противостоящие им нормальные или романтичные в своей тяге к высшим нормам персонажи этих произведений. Двуликость не исключает многомерности. И это, наверное, самое страшное. Достаточно вспомнить отношение к Угарову чудесной медсестры Нины или угаровскую самозабвенную любовь к дочери, да и саму неодноплановость взаимоотношений Угарова и Медведева в их послевоенных встречах…

И тут мне хотелось бы — пусть вскользь — сказать нечто о самой повествовательной форме Фейгина, тяготеющей, при всей новизне общей художественной структуры его вещей, к рассказу от первого лица, столь характерному для определенного потока русской прозы XIX века. Это в известной мере гоголевско-достоевская (но не только) повествовательная стихия — с многочисленными авторскими отступлениями, лирическими пассажами, стилизованной рефлексией, своего рода «говорениями» персонажей и рассказчика; это, вместе с тем, соседствующие с монологами пространные диалоги, построенные почти по законам драматургии; это и скупость описаний — пейзажей и портретов, — когда все эти внешние черты и признаки фона, среды и облика персонажей выявляются и складываются в целое лишь в конечном итоге, в процессе самого действия, монолога или собеседования, из чего главным образом и соткана ткань фейгинской прозы. Не живопись, а музыка речи, не изображение, а высказывание, не пластика картины, а диалектика сюжета, диалектика раздумий и спора, спора, спора — с противником, с товарищем, с самим собой. И еще один фермент искусства прошлого века, питающий и облагораживающий современную прозу мастера наших дней, — чистота и прозрачность помыслов — и автора и его любимых героев, — то, что в старину называлось идеализмом (не в философском, конечно, а в житейско-психологическом значении этого слова). Но не прекраснодушная маниловщина, а истинно прекрасное и благородное «донкихотство», порою осложненное своего рода «гамлетизмом». Такая манера письма и повествования создает возможность более прямого, непосредственного выявления чистоты и непосредственности самой человеческой натуры, подчеркивает недвусмысленность социально-нравственного «тона», «делающего музыку» в прозе Фейгина. Баланс между идеалом и реальностью, между «землею» и «небом», — вот та мера, которая делает прозу Фейгина столь притягательной.

А вот еще один вариант движения и преображения души человеческой. Это стоящая как бы особняком в этой книге повесть «Бульдоги Лапшина». Но именно «как бы», ибо сгусток, замес, узел этических задач и решений, данных в этой повести, глубочайшим образом роднят ее с соседями по книге. Ответственность человека, художника, артиста перед своим делом, искусством, перед людьми и перед судом своей же совести — вот перекресток, где сходятся все три фейгинских произведения. Мне уже приходилось в свое время писать о «Бульдогах Лапшина»; мнение мое о повести с тех пор лишь утвердилось, подкрепленное таким веским аргументом, как написанный вслед за нею роман, и я лишь могу в этом кратком предисловии повторить суть своих суждений и размышлений по ее поводу.

…Умер главреж театра Лапшин. И режиссер того же театра Демин, естественно, переживает эту смерть. Два часа этих переживаний — дома, по дороге к дому покойного и, наконец, в его квартире — составляют, так сказать, сюжетно-ситуационный фон, на котором ведется художнический поиск и анализ темы, проблемы, смысла и самой реальности, вызвавшей к жизни повесть. Смерть Лапшина обнажила и обострила весь комплекс взаимоотношений — творческих, деловых, личных, — существовавших до этого в театре. Вся эта ретроспекция аналитически тонко поведана и показана нам через смену состояний и раздумий Демина. Но кроме ретроспекции, как ее продолжение и порождение, возникает и мысленное, воображаемое движение вперед, в завтрашний (уже сегодняшний!) день. И тут с подлинной психологической достоверностью и, если это можно применить к внутреннему монологу и «потоку сознания», с точной и яркой пластичностью показаны два «путешествия» Демина — к давно желанной вершине театральной карьеры, к «деминскому театру», к развороту и размаху его деятельности в роли нового главрежа, со всеми дерзкими прожектами и относительно кадров, и касательно репертуара, не говоря о будущем, «деминском» лице театра вообще, и путешествие обратное: исподволь созревающие догадки, ощущение, чувство, мысль, сознание своего несоответствия условиям, требованиям, цели и смыслу этого «взлета», возвращение на землю, на почву трезвой самооценки, честного и объективного «огляда» вокруг, вплоть до беспощадного по отношению к себе признания, что главрежем, конечно же, должен стать молодой Логинов, два часа назад именовавшийся Деминым про себя не иначе, как мальчишкой. Этот путь, «туда» и «обратно», «вверх» и «вниз», показан автором не как история «величия и падения» Михаила Демина, а как бы наоборот, ибо величие оказывается «совместным» только с правдой, с честностью, с данным, конкретным проявлением человеческого достоинства. Падение Демина едва не началось и могло совершиться, если бы он, хотя бы про себя, в своих мыслях закрепился «там», «наверху». Величие его состоялось, когда он назвал себе имя Логинова. В повести здесь поставлена точка. Но мы знаем — канон эгоистической, деспотически самоуверенной, самовольно жестокой, я бы даже сказал — «угаровской» психологии и натуры нарушен: возникло, началось движение души в сторону духа. И это грядущее обновление, возрождение человека и артиста, труженика, это уже «стартовавшее» творческое поведение может обернуться самыми прекрасными своими гранями, ликами, «взлетами». Демин победил. И торжествует суд совести. Жизнь всегда права. К этому следует добавить, что вкратце, вчерне изложенная нами проблематика повести Фейгина куда более глубока и объемна, чем ее воплощение на данном материале жизни театрально-артистической среды.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Есть такая избитая уже фраза «блюз простого человека», но тем не менее, придётся ее повторить. Книга 40 000 – это и есть тот самый блюз. Без претензии на духовные раскопки или поколенческую трагедию. Но именно этим книга и интересна – нахождением важного и в простых вещах, в повседневности, которая оказывается отнюдь не всепожирающей бытовухой, а жизнью, в которой есть место для радости.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Голубь с зеленым горошком» — это роман, сочетающий в себе разнообразие жанров. Любовь и приключения, история и искусство, Париж и великолепная Мадейра. Одна случайно забытая в женевском аэропорту книга, которая объединит две совершенно разные жизни……Май 2010 года. Раннее утро. Музей современного искусства, Париж. Заспанная охрана в недоумении смотрит на стену, на которой покоятся пять пустых рам. В этот момент по бульвару Сен-Жермен спокойно идет человек с картиной Пабло Пикассо под курткой. У него свой четкий план, но судьба внесет свои коррективы.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Дорогой читатель! Вы держите в руках книгу, в основу которой лег одноименный художественный фильм «ТАНКИ». Эта кинокартина приурочена к 120 -летию со дня рождения выдающегося конструктора Михаила Ильича Кошкина и посвящена создателям танка Т-34. Фильм снят по мотивам реальных событий. Он рассказывает о секретном пробеге в 1940 году Михаила Кошкина к Сталину в Москву на прототипах танка для утверждения и запуска в серию опытных образцов боевой машины. Той самой легендарной «тридцатьчетверки», на которой мир был спасен от фашистских захватчиков! В этой книге вы сможете прочитать не только вымышленную киноисторию, но и узнать, как все было в действительности.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.