Шухов - [9]

У Шухова был и еще один друг — механик Петр Кондратьевич Худяков, выпускник училища, ставший его профессором. Но он провел в стенах училища гораздо больше лет, поскольку еще в 11 лет был принят на подготовительное отделение. Худяков вспоминал о студенческих буднях той поры: «Особенно ценным в режиме тогдашнего МВТУ было то, что в нем исподволь, параллельно, развивали у молодежи и ее мускульные силы и весь ее мыслительный аппарат. Занятия в учебных мастерских длились каждый раз не более четырех часов, и этого было достаточно, чтобы почувствовать легкое физическое утомление и влечение к двум-трем стаканам чаю. На изучение мастерства расходовалось тогда в МВТУ от 25 до 30 процентов всего учебного времени.

В приготовительных классах преподавание математики заканчивалось геометрией и тригонометрией, а в общих классах основательно прорабатывалась высшая математика, кончая теорией вероятностей. Изучение родного языка продолжалось в течение пяти лет и заканчивалось довольно полным знакомством с русской классической литературой и логикой, приучиванием нас грамотно и свободно писать сочинения на заданную тему. Изучение французского и немецкого языков длилось также по пять лет. Говорить на этих иностранных языках мы, однако, не научились, но переводили со словарем технические книги и журнальные статьи неплохо.

Хорошо было поставлено преподавание черчения вообще, технического черчения и съемки с натуры в особенности. Над всем этим возились мы шесть лет. И это давало нам основательную подготовку к восприятию цикла технических наук, на усвоение которых было отведено в учебном плане место в двух последних общих классах и в трех специальных.

Изучение учебного мастерства длилось восемь лет: по полугоду — токарные по дереву мастерские и токарные по металлу; полный год — модельная мастерская, еще год — слесарная мастерская; два года — сборочная мастерская и работа на станках механической мастерской; по году — кузнечная и литейная мастерские и год — на монтажные работы, уход за паровой машиной и котлом»>{14}.

И все-таки: что же такого было в училище, что его выпускники к концу XIX века составили цвет мировой науки? Это была так называемая русская система инженерного образования — непревзойденное отечественное изобретение. Это сегодня наша страна оказалась в числе догоняющих, пытаясь встроиться в так называемый болонский процесс. А тогда директор Бостонского технологического института (ныне Массачусетсский технологический институт) профессор Джон Ронкль писал Делла-Восу: «Вы можете быть уверены, что ваша система будет введена во всех технических школах нашей страны, как только ее увидят в применении в нашем институте»>{15}. Вот так, ни больше ни меньше.

Как можно скорее внедрить в американских институтах русскую систему образования — этим были поглощены умы заокеанских профессоров в 1870-е годы. «Обратите внимание Четвертого отделения Канцелярии Его Величества на тот факт, что за Россиею признали полный успех в решении столь важной задачи технического образования, и что в Америке после этого никакая иная система не будет употребляться»>{16}, — из письма Ронкля в Канцелярию Его Императорского Величества Александра III.

Система базировалась на трех китах: фундаментальная теоретическая подготовка, серьезнейшая техническая работа в условиях, максимально приближенных к практике, наконец, тесный союз науки и практики. Все это позволяло готовить в училище первоклассных специалистов-инженеров, предназначенных для самых разных отраслей промышленности, как говорится, на суше и на море. Они должны были составить научно-техническую элиту страны, в числе которой оказался и Владимир Шухов. Параллельно шло формирование и важнейших научных школ в области естественных и технических наук.

Веселой была жизнь студента Шухова, еще бы — училище-то было расположено в знаменитой Немецкой слободе, издавна известной своими вольными нравами, как магнит притягивавшими сюда молодого Петра I. Говорят, что здесь царя и пить научили. Хотя не только он стремился попасть сюда. Старомосковская легенда гласит, что москвичи всегда тянулись в Немецкую слободу, населенную иноземцами всех мастей, ибо ее население обладало правом варить пиво и продавать вино, даже если в остальной Москве на какое-то время вводился сухой закон. В Немецкую слободу уходили на несколько дней, чтобы отвести душу, увидев наконец-то дно бутылки. Так, дескать, и родилось выражение «уйти в запой» — значит, пойти в Немецкую слободу, чтобы вернуться оттуда с опустевшими карманами и невыносимым перегаром.

Как по линейке расчерченная слобода своим устройством ну совсем не походила на прочую Москву: практичные иностранцы застроили ее аккуратными, простыми в своем изяществе домиками с садиками и цветниками. Конечно, к моменту поступления в училище Шухова эта правильность успела изрядно иссякнуть, но кое-какие ее остатки все же могли напомнить родной Грайворон.

Училище размещалось в Слободском дворце, перестроенном Доминико Жилярди под училище к 1832 году. Был освящен и новый домовый храм Святой Марии Магдалины. «Что же представляло это одно из старейших высших технических учебных заведений в России? — вспоминал бывший студент Георгий Александрович Озеров. — Старинное, мрачное, холодное здание, частично с печным отоплением, со стенами, исписанными формулами и геометрическими построениями, с расположенными в подвале со сводчатыми потолками мастерскими, создавало совершенно своеобразное ощущение и настроение»

Что может быть интереснее прогулки по Тверской – главной улице Москвы? Стоящие на ней дома сами расскажут нам свою любопытную историю, назовут имена живших в них когда-то людей, знатных и простых, известных и не очень. А мы прислушаемся к этому рассказу, ведь в нем немало для нас доселе неизвестного, таинственного и загадочного.

В Москве более ста тысяч домов - высоких и малоэтажных, кирпичных и панельных, старых и новых. Но есть среди них такие, что не подпадают ни под какую статистику - это дома с изюминкой, с необычной историей, много лет хранящей имена известных жителей и подробности случившихся знаменательных событий и происшествий. Вот об этих-то зданиях и рассказывает новая книга писателя и историка Москвы Александра Васькина. Читатели встретятся на страницах книги с Антоном Чеховым и Константином Станиславским, Борисом Пастернаком и Алексеем Щусевым, Николаем I и Екатериной Фурцевой, Анри Матиссом и Анатолием Зверевым, Сергеем Прокофьевым и Эльдаром Рязановым, а также многими другими знакомыми персонажами. Александра Васькина не зря называют Владимиром Гиляровским нашего времени и продолжателем славных традиций Михаила Пыляева и Петра Сытина.

О повседневной жизни советской богемы — писателей, художников, артистов — рассказывает новая книга Александра Васькина. В ней — сотни известных имен, ставших таковыми не только благодаря своему таланту, но и экстравагантному поведению, не вписывающемуся в общепринятые рамки образу жизни. Чем отличалась советская богема от дореволюционной, как превратилась в творческую интеллигенцию, что для нее было важнее — свобода творчества или комфорт, какими были отношения между официальным советским искусством и андеграундом? Где жили и работали творческие люди в Москве, как проводили время в богемных ресторанах и кафе, в мастерских и салонах, на выставках и квартирниках, капустниках и тусовках? Где были московские Монмартр и Монпарнас, что означало «пойти на Уголок», где обитали «Софья Власьевна», «государыня», «Гертруда», «нарядная артистка РСФСР» и «фармацевты»? Ответ на многие интересные вопросы вы найдете на этих страницах — своеобразном продолжении прежней книги автора «Повседневная жизнь советской столицы при Хрущеве и Брежневе», снискавшей большой успех у читателей.

Новая книга Александра Васькина посвящена главному театру нашей страны — Большому и охватывает более чем столетие, начиная с эпохи Федора Шаляпина. Как попадали в театр и как из него уходили, как репетировали и ставили спектакли, как работали и отдыхали в квартирах и на дачах, чем болели и лечились, сколько зарабатывали и куда тратили, как выезжали на гастроли — эти и другие нюансы повседневной жизни вы найдете на страницах книги. Жизнь знаменитых певцов и артистов балета, известных дирижеров и музыкантов, главных режиссеров и художников, простых суфлеров и гримеров и даже зрителей из партера, царской ложи и галерки — все переплелось в этой необычной книге.

Впервые за последние сто лет выходит книга, посвященная такой важной теме в истории России, как «Москва и Романовы». Влияние царей и императоров из династии Романовых на развитие Москвы трудно переоценить. В то же время не менее решающую роль сыграла Первопрестольная и в судьбе самих Романовых, став для них, по сути, родовой вотчиной. Здесь родился и венчался на царство первый царь династии – Михаил Федорович, затем его сын Алексей Михайлович, а следом и его венценосные потомки – Федор, Петр, Елизавета, Александр… Все самодержцы Романовы короновались в Москве, а ряд из них нашли здесь свое последнее пристанище.Читатель узнает интереснейшие исторические подробности: как проходило избрание на царство Михаила Федоровича, за что Петр I лишил Москву столичного статуса, как отразилась на Москве просвещенная эпоха Екатерины II, какова была политика Александра I по отношению к Москве в 1812 году, как Николай I пытался затушить оппозиционность Москвы и какими глазами смотрело на город его Третье отделение, как отмечалось 300-летие дома Романовых и т. д.В книге повествуется и о знаковых московских зданиях и достопримечательностях, связанных с династией Романовых, а таковых немало: Успенский собор, Новоспасский монастырь, боярские палаты на Варварке, Триумфальная арка, Храм Христа Спасителя, Московский университет, Большой театр, Благородное собрание, Английский клуб, Николаевский вокзал, Музей изящных искусств имени Александра III, Манеж и многое другое…Книга написана на основе изучения большого числа исторических источников и снабжена именным указателем.Автор – известный писатель и историк Александр Васькин.

На обложке этой книги неслучайно помещен рисунок из серии «Русские казаки в Париже», передающий необыкновенно мирную атмосферу присутствия российской армии во французской столице в 1814 году Это совершенно несравнимо с тем, как вели себя солдаты Наполеона в Москве в 1812 году, устроив в Первопрестольной сущий погром и ободрав древнюю русскую столицу как липку. Именно о жизни Москвы в том героическом году и повествуется в этой книге: подготовка города к войне, неожиданная его сдача Наполеону, а затем вынужденное самосожжение Первопрестольной, жизнь москвичей во время оккупации, сидение Наполеона на Москве и его безуспешные попытки заключить перемирие, грабежи и варварство вражеских солдат, разорение православных храмов и дворянских усадеб…А еще психологический портрет московского генерал-губернатора Ростопчина, явившегося катализатором событий двухсотлетней давности, его отношения с Кутузовым и Александром I, подробности создания воздушного шара для борьбы с французами, шпионская сеть в Москве, дело Верещагина, история первого мэра Москвы, тяжелая участь русских раненых, попытка французов перед их бегством окончательно «добить» Москву… Об этом и многом другом рассказывает историк Москвы, писатель Александр Васькин.Книга снабжена именным указателем.

В книге представлена биография и описание научного пути талантливого педагога и ученого заведующего кафедрой пропедевтики внутренних болезней Пермского государственного медицинского института профессора Валентина Александровича Белова. Для всех интересующихся историей отечественной медицины, краеведением.

Эта книга о четырех смелых женщинах, навсегда изменивших Кремниевую долину. Кремниевая долина, пропитанная духом золотой лихорадки, всегда была территорией мужчин: Стива Джобса и Марка Цукерберга, Уильяма Хьюлетта и Илона Маска. Однако четыре смелые женщины — Мэри Джейн Ханна, Соня Хоэль, Магдалена Йесил и Терезия Гув — решили изменить баланс сил. Позже они стали известны как alpha girls («альфа-девушки»). Автор этой книги — Джулиан Гатри убеждена, что «сегодня alpha girls есть везде, и их истории должны быть рассказаны».

В книге рассказывается об оренбургском периоде жизни первого космонавта Земли, Героя Советского Союза Ю. А. Гагарина, о его курсантских годах, о дружеских связях с оренбуржцами и встречах в городе, «давшем ему крылья». Книга представляет интерес для широкого круга читателей.

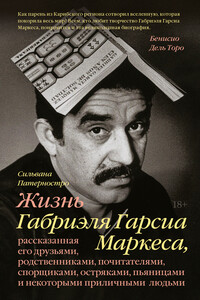

Биография Габриэля Гарсиа Маркеса, написанная в жанре устной истории. Автор дает слово людям, которые близко знали писателя в разные периоды его жизни.

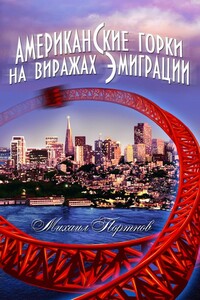

Повествование о первых 20 годах жизни в США, Михаила Портнова – создателя первой в мире школы тестировщиков программного обеспечения, и его семьи в Силиконовой Долине. Двадцать лет назад школа Михаила Портнова только начиналась. Было нелегко, но Михаил упорно шёл по избранной дороге, никуда не сворачивая, и сеял «разумное, доброе, вечное». Школа разрослась и окрепла. Тысячи выпускников школы Михаила Портнова успешно адаптировались в Силиконовой Долине.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.