Шухов - [10]

Шухова зачислили в училище в 1871 году во второй общий класс пансионером князя С. М. Голицына>{18}. Так казеннокоштный студент Шухов попал в число счастливчиков, чье обучение и проживание оплачивались из казны. Таковых была одна пятая часть от общего числа студентов (остальные относились в том числе и к своекоштным, то есть учились за свой счет). Таким образом, возможность получить образование для небогатых слоев общества все же была, хотя и малая. Поступившие «на бюджет» студенты, как правило, занимались с большей охотой, чем те, за кого платили родители. Ведь в случае неуспеваемости их могли перевести на свой кошт, которого не было, и пришлось бы покидать стены альма-матер. Необходимость такого жесткого соревнования со сверстниками создавала предпосылки для формирования сильной, готовой на более серьезные испытания и во взрослой жизни личности. Надо полагать, через это прошел и Шухов. Ему не было нужды заботиться о своем пропитании — крышу над головой, стол, форменный сюртук с буквами ИТУ на погонах и вензелем училища, учебники и даже баню — все, в том числе и мыло с мочалкой, он получал как само собой разумеющееся и потому мог полностью сосредоточиться на учебе.

Любопытно, что, когда речь заходит о казеннокоштных студентах, мнения разнятся. Для кого-то из современников они прочно олицетворяют собой нужду. Например, Петр Боборыкин отмечал: «Самыми бедными считались казеннокоштные, но они все одевались вполне прилично и от них требовалось строгое соблюдение формы». А вот отличное мнение академика Федора Буслаева: «Живя в своих номерах, мы были во всем обеспечены и, не заботясь ни о чем, без копейки в кармане, учились, читали и веселились вдоволь. Нашему довольству завидовали многие из своекоштных. Все было казенное, начиная от одежды и книг, рекомендованных профессорами для лекций, и до сальных свечей, писчей бумаги, карандашей, чернил и перьев с перочинным ножичком. Тогда еще перья были гусиными, и их надо было чинить. Без нашего ведома нам менялось белье, чистилось платье и сапоги, пришивалась недостающая пуговица на вицмундире. В номере помещалось столько студентов, чтобы им было не тесно. У каждого был свой столик (конторки были заведены уже после). Его доска настолько была велика, что можно было удобно писать, расставив локти; под доскою был выдвижной ящик для тетрадей, писем и всякой мелочи, а нижнее пространство с створчатыми дверцами было перегорожено полкою для книг; можно было бы класть туда что-нибудь и съестное или сласти, но этого не было у нас в обычае, и мы даже гнушались такого филистерского хозяйства. Если случалось что купить съестного, мы предпочитали истреблять тут же или на улице…

В помещении, где с утра и до поздней ночи собрано до десятка веселых молодых людей, никакими предписаниями и стараниями нельзя водворить надлежащую тишину и спокойствие. У нас в номере не выпадало ни одной минуты, в которую пролетел бы над нами тихий ангел. Постоянно в ушах гам, стукотня и шум. Кто шагает взад и вперед по всему номеру, кто бранится со своим соседом, а то музыкант пилит на скрипке или дудит на флейте. Привычка — вторая натура, и каждый из нас, не обращая внимания на оглушительную атмосферу, усердно читал свою книгу или писал сочинение. Так привыкают к мельничному грохоту, и самая тишина в природе, по учению древних философов, есть не что иное, как сладостная гармония бесконечно разнообразных звуков. Я не отвык и до глубокой старости читать и писать, когда кругом меня говорят, шумят и толкутся… Для сношений с начальством по нуждам товарищей и для каких-либо экстренных случаев в каждом номере выбирался один из студентов, который назывался старшим. Он же призывался к ответу и за беспорядок или шалость, выходящие из пределов дозволенного. Последние два года до окончания курса старшим студентом был назначен я. Кормили нас недурно. Мы любили казенные щи и кашу, но говяжьи котлеты казались нам сомнительного достоинства, хотя и были сильно приправлены бурой болтушкою с корицею, гвоздикою и лавровым листом»>{19}.

Буслаев учился в 1830-х годах в университете, но с тех пор образ жизни казеннокоштного студента мало изменился. По обычаю, спали студенты в дортуарах — больших комнатах, куда помещалось 15–20 человек. Им по-прежнему запрещали курить в помещениях, потому для этой вредной привычки они шли в трактир (пить тоже было нельзя). Но на посещение трактиров было введено табу — они в Немецкой слободе пользовались дурной славой, да взять хотя бы «Амстердам», двери которого не закрывались ни днем ни ночью, умножая его славу как злачного места.

За дисциплиной студентов следили специальные служители, надзиратели, они так и шныряли, следя за тем, как бы чего не вышло. Для студентов много чего было с приставкой «не»: не участвовать в каких бы то ни было обществах, кружках, клубах, собраниях, не пропускать церковных служб, не писать статей без согласия на то училищных чиновников и т. д., и т. п.

Был, правда, один день, когда казеннокоштных студентов выпускали на свободу — 12 января по старому стилю, в День святой Татианы. Этот день уже давно потерял свою привязку к университету как дата его рождения в 1755 году и отмечался всеми московскими студентами. Еще Чехов, также бывший студент, отмечал в «Осколках московской жизни» 19 января 1885 года: «Татьянин день — это такой день, в который разрешается напиваться до положения риз даже невинным младенцам и классным дамам. В этом году было выпито все, кроме Москвы-реки, которая избегла злой участи, благодаря только тому обстоятельству, что она замерзла. В Патрикеевском… и прочих злачных местах выпито было столько, что дрожали стекла».

Что может быть интереснее прогулки по Тверской – главной улице Москвы? Стоящие на ней дома сами расскажут нам свою любопытную историю, назовут имена живших в них когда-то людей, знатных и простых, известных и не очень. А мы прислушаемся к этому рассказу, ведь в нем немало для нас доселе неизвестного, таинственного и загадочного.

В Москве более ста тысяч домов - высоких и малоэтажных, кирпичных и панельных, старых и новых. Но есть среди них такие, что не подпадают ни под какую статистику - это дома с изюминкой, с необычной историей, много лет хранящей имена известных жителей и подробности случившихся знаменательных событий и происшествий. Вот об этих-то зданиях и рассказывает новая книга писателя и историка Москвы Александра Васькина. Читатели встретятся на страницах книги с Антоном Чеховым и Константином Станиславским, Борисом Пастернаком и Алексеем Щусевым, Николаем I и Екатериной Фурцевой, Анри Матиссом и Анатолием Зверевым, Сергеем Прокофьевым и Эльдаром Рязановым, а также многими другими знакомыми персонажами. Александра Васькина не зря называют Владимиром Гиляровским нашего времени и продолжателем славных традиций Михаила Пыляева и Петра Сытина.

О повседневной жизни советской богемы — писателей, художников, артистов — рассказывает новая книга Александра Васькина. В ней — сотни известных имен, ставших таковыми не только благодаря своему таланту, но и экстравагантному поведению, не вписывающемуся в общепринятые рамки образу жизни. Чем отличалась советская богема от дореволюционной, как превратилась в творческую интеллигенцию, что для нее было важнее — свобода творчества или комфорт, какими были отношения между официальным советским искусством и андеграундом? Где жили и работали творческие люди в Москве, как проводили время в богемных ресторанах и кафе, в мастерских и салонах, на выставках и квартирниках, капустниках и тусовках? Где были московские Монмартр и Монпарнас, что означало «пойти на Уголок», где обитали «Софья Власьевна», «государыня», «Гертруда», «нарядная артистка РСФСР» и «фармацевты»? Ответ на многие интересные вопросы вы найдете на этих страницах — своеобразном продолжении прежней книги автора «Повседневная жизнь советской столицы при Хрущеве и Брежневе», снискавшей большой успех у читателей.

Новая книга Александра Васькина посвящена главному театру нашей страны — Большому и охватывает более чем столетие, начиная с эпохи Федора Шаляпина. Как попадали в театр и как из него уходили, как репетировали и ставили спектакли, как работали и отдыхали в квартирах и на дачах, чем болели и лечились, сколько зарабатывали и куда тратили, как выезжали на гастроли — эти и другие нюансы повседневной жизни вы найдете на страницах книги. Жизнь знаменитых певцов и артистов балета, известных дирижеров и музыкантов, главных режиссеров и художников, простых суфлеров и гримеров и даже зрителей из партера, царской ложи и галерки — все переплелось в этой необычной книге.

Впервые за последние сто лет выходит книга, посвященная такой важной теме в истории России, как «Москва и Романовы». Влияние царей и императоров из династии Романовых на развитие Москвы трудно переоценить. В то же время не менее решающую роль сыграла Первопрестольная и в судьбе самих Романовых, став для них, по сути, родовой вотчиной. Здесь родился и венчался на царство первый царь династии – Михаил Федорович, затем его сын Алексей Михайлович, а следом и его венценосные потомки – Федор, Петр, Елизавета, Александр… Все самодержцы Романовы короновались в Москве, а ряд из них нашли здесь свое последнее пристанище.Читатель узнает интереснейшие исторические подробности: как проходило избрание на царство Михаила Федоровича, за что Петр I лишил Москву столичного статуса, как отразилась на Москве просвещенная эпоха Екатерины II, какова была политика Александра I по отношению к Москве в 1812 году, как Николай I пытался затушить оппозиционность Москвы и какими глазами смотрело на город его Третье отделение, как отмечалось 300-летие дома Романовых и т. д.В книге повествуется и о знаковых московских зданиях и достопримечательностях, связанных с династией Романовых, а таковых немало: Успенский собор, Новоспасский монастырь, боярские палаты на Варварке, Триумфальная арка, Храм Христа Спасителя, Московский университет, Большой театр, Благородное собрание, Английский клуб, Николаевский вокзал, Музей изящных искусств имени Александра III, Манеж и многое другое…Книга написана на основе изучения большого числа исторических источников и снабжена именным указателем.Автор – известный писатель и историк Александр Васькин.

На обложке этой книги неслучайно помещен рисунок из серии «Русские казаки в Париже», передающий необыкновенно мирную атмосферу присутствия российской армии во французской столице в 1814 году Это совершенно несравнимо с тем, как вели себя солдаты Наполеона в Москве в 1812 году, устроив в Первопрестольной сущий погром и ободрав древнюю русскую столицу как липку. Именно о жизни Москвы в том героическом году и повествуется в этой книге: подготовка города к войне, неожиданная его сдача Наполеону, а затем вынужденное самосожжение Первопрестольной, жизнь москвичей во время оккупации, сидение Наполеона на Москве и его безуспешные попытки заключить перемирие, грабежи и варварство вражеских солдат, разорение православных храмов и дворянских усадеб…А еще психологический портрет московского генерал-губернатора Ростопчина, явившегося катализатором событий двухсотлетней давности, его отношения с Кутузовым и Александром I, подробности создания воздушного шара для борьбы с французами, шпионская сеть в Москве, дело Верещагина, история первого мэра Москвы, тяжелая участь русских раненых, попытка французов перед их бегством окончательно «добить» Москву… Об этом и многом другом рассказывает историк Москвы, писатель Александр Васькин.Книга снабжена именным указателем.

Записки рыбинского доктора К. А. Ливанова, в чем-то напоминающие по стилю и содержанию «Окаянные дни» Бунина и «Несвоевременные мысли» Горького, являются уникальным документом эпохи – точным и нелицеприятным описанием течения повседневной жизни провинциального города в центре России в послереволюционные годы. Книга, выходящая в год столетия потрясений 1917 года, звучит как своеобразное предостережение: претворение в жизнь революционных лозунгов оборачивается катастрофическим разрушением судеб огромного количества людей, стремительной деградацией культурных, социальных и семейных ценностей, вырождением традиционных форм жизни, тотальным насилием и всеобщей разрухой.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Оценки личности и деятельности Феликса Дзержинского до сих пор вызывают много споров: от «рыцаря революции», «солдата великих боёв», «борца за народное дело» до «апостола террора», «кровожадного льва революции», «палача и душителя свободы». Он был одним из ярких представителей плеяды пламенных революционеров, «ленинской гвардии» — жесткий, принципиальный, бес— компромиссный и беспощадный к врагам социалистической революции. Как случилось, что Дзержинский, занимавший ключевые посты в правительстве Советской России, не имел даже аттестата об образовании? Как относился Железный Феликс к женщинам? Почему ревнитель революционной законности в дни «красного террора» единолично решал судьбы многих людей без суда и следствия, не испытывая при этом ни жалости, ни снисхождения к политическим противникам? Какова истинная причина скоропостижной кончины Феликса Дзержинского? Ответы на эти и многие другие вопросы читатель найдет в книге.

Автор книги «Последний Петербург. Воспоминания камергера» в предреволюционные годы принял непосредственное участие в проведении реформаторской политики С. Ю. Витте, а затем П. А. Столыпина. Иван Тхоржевский сопровождал Столыпина в его поездке по Сибири. После революции вынужден был эмигрировать. Многие годы печатался в русских газетах Парижа как публицист и как поэт-переводчик. Воспоминания Ивана Тхоржевского остались незавершенными. Они впервые собраны в отдельную книгу. В них чувствуется жгучий интерес к разрешению самых насущных российских проблем. В приложении даются, в частности, избранные переводы четверостиший Омара Хайяма, впервые с исправлениями, внесенными Иваном Тхоржевский в печатный текст парижского издания книги четверостиший. Для самого широкого круга читателей.

Автор книги Герой Советского Союза, заслуженный мастер спорта СССР Евгений Николаевич Андреев рассказывает о рабочих буднях испытателей парашютов. Вместе с автором читатель «совершит» немало разнообразных прыжков с парашютом, не раз окажется в сложных ситуациях.

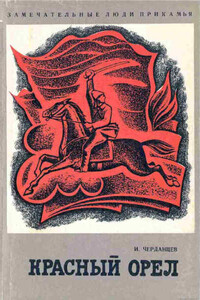

Эта книга рассказывает о героических днях гражданской войны, о мужественных бойцах, освобождавших Прикамье, о лихом и доблестном командире Филиппе Акулове. Слава об Акулове гремела по всему Уралу, о нем слагались песни, из уст в уста передавались рассказы о его необыкновенной, прямо-таки орлиной смелости и отваге. Ф. Е. Акулов родился в крестьянской семье на Урале. Во время службы в царской армии за храбрость был произведен в поручики, полный георгиевский кавалер. В годы гражданской войны Акулов — один из организаторов и первых командиров легендарного полка Красных орлов, комбриг славной 29-й дивизии и 3-й армии, командир кавалерийских полков и бригад на Восточном, Южном и Юго-Западном фронтах Республики. В своей работе автор книги И.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.