Серебристый свет (Подлинная жизнь Владимира Набокова) - [3]

Все началось весною 1962 года в университете Олд-Экс, где я только что с блеском защитил вторую мою докторскую диссертацию (озаглавленную "Quelques considйrations sur l'histoire de l'histoire de la litterature " ), - там-то профессор искусств Фриц Бертауд и познакомил меня с сочинениями Набокова. Я хотел написать литературную биографию и все не мог отыскать достойного персонажа. Прихлебывая горячий, но жидкий кофе, коим в ту пору можно было разжиться у помещавшегося во внутреннем дворике университета темпераментного торгового автомата, мы обсуждали недавнее открытие, согласно которому Наджиб Антон Альбина основательно потрудился над исходными негативами "Свитков Мертвого моря", прежде чем вернуть их израильтянам для публикации. Откинувшийся в кресле Фриц был не более чем темным, резко очерченным силуэтом на фоне обрамленного высоким окном сияющего майского утра, лицо его казалось сгустком теней, из которого исходил мягкий голос. Наш разговор обратился к Маккиаоли, бывшему специальностью Фрица. Я мимоходом посетовал на раннюю смерть Джованни Фортунари (1823-1856). Профессор умолк - в безмолвном одобрении, как мне показалось. Пыль уже осела, единственным, что двигалось в комнате, был уходящий, виясь, к потолку парок нашего кофе. (Упомяну - без тени неуважения к моему покойному учителю, хоть, впрочем, его оголтелая гомофобия и без того широко известна, - что при общении с ним мне временами казалось, будто он думает обо мне, между тем как он если и думал обо мне вообще - к чему никакой решительно склонности не имел, даже когда я сидел перед ним, - то лишь как о словоохотливом докучнике.) В конце концов я заподозрил, что профессор заснул (он нередко проделывал этот номер на семинарах, к восхищению студентов) и что поток горячей жидкости вот-вот извергнется через навощенный край бумажного стаканчика на доверчивое профессорское лоно, но тут он вдруг поставил стаканчик на стол и развернулся вместе с креслом, так что я мог видеть лишь черную спинку последнего да профессорскую макушку . Затем исчезла и макушка. Я услышал звук выдвигаемого из шкафчика с документами ящика, шуршание перебираемых папок, скрип пластика, рокот, с которым ящик вернулся назад, и щелчок, с которым он встал на место. Я сощипнул со складки моих черных брюк комочек серого пуха. Кресло вновь повернулось, как поворачивается в готическом романе ложная стена библиотеки, явив моему взору смутный облик Фрица. Отодвинув кофе в сторонку, он выложил на середину стола папку белого пластика и извлек из нее бумажный сверток, похожий на сложенную в прачечной простыню. Профессор разворачивал бумагу, снова сгибая ее, с нарочитой медлительностью, с элегантными манипуляциями объясняющего фокус престидижитатора, пока не извлек на свет стопку из трех среднего размера тетрадей. Фриц включил настольную лампу, и оба мы, на миг ослепленные, замигали. Осторожно разделив тетрадки, каждая из которых несла на обложке желтую бирку с написанным от руки кириллицей "В. Сирин", профессор разложил их по промокательной бумаге лицевой стороною ко мне. Опустив наполовину пустой стаканчик на пол, я склонился к столу.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

"Машенька"

Три года мысленный образ этих тетрадей, разложенных бок о бок на Бертаудовой промокательной бумаге, пылал в моем мозгу, подобно неоновому фантому. Я видел перед собой чистовую копию первого романа В. Сирина. Странно, но, как заметил однажды Мастер, книгу нельзя читать, ее можно лишь перечитывать. Этим я и занимался множество раз, смакуя повороты фраз и тени слов, сохраняя стойкую веру в то, что тщательный перечитыватель, вооруженный знанием того, что ждет его впереди, способен уловить больше отблесков будущего величия, чем то позволяет сама проза первой книги.

Обдумав и забраковав одно за одним целый ряд недурных, но неловких названий этой главы, я остановился на предъявленном выше простеньком выборе. Когда говоришь о Набокове, упражнения в словесных вывертах есть занятие и опасное и, может быть, безрассудное, особенно если учесть собственное его владение многоязычным словом, - занятие это можно уподобить лекции о Нижинском, в начале которой лектор сходит с кафедры, чтобы натужно изобразить пару-другую jet e.

В то время как об английских романах Набокова написано многое, пожалуй что слишком многое, о ранней его русской прозе сказано куда меньше. К ней я и собираюсь теперь обратиться. Издатель мой пожурил меня за слишком частые, слишком далекие отступления от избранной темы, но что есть жизнь, как не череда отступлений от некоей темы - потаенной, неизъяснимой?

"Машенька" открывается непроизносимым именем-отчеством ее героя, Ганина: Лев Глебович - "язык вывихнуть можно" (7), жалуется другой персонаж, Алферов. Мгновенно осознаем мы потенциальное вероломство слов. А сделанное Алферовым несколько абзацев спустя заявление "всякое имя обязывает" напоминает нам о скрытой в них мощи. Первый стилистический проблеск зрелого Набокова, появляющийся вслед за кратким разговором Ганина с Алферовым, из которого только и состоит начальная глава, обнаруживается в словесном ряду "и бублики, и бриллиантин, и просто бриллианты" (17, 18) это предвестник таких позднейших аллитеративных рядов, как " the brook and the boughs and the beauty of the Beyond" [1] и " glacial drifts, drumlins, and gremlins, and kremlins" [2]. В предложении "Так мешались в нем чувство чести и чувство жалости, отуманивая волю этого человека, способного в другое время на всякие творческие подвиги, на всякий труд и принимающегося за этот труд жадно, с охотой, с радостным намерением все одолеть и всего достичь" (33) нас поражает музыкальность фразировки и в особенности уместность финального "достичь" - предпочтенного альтернативной совершенной форме "достигнуть, достигать" (вычеркнутых в чистовой копии), метрически менее совершенной. Ясно, что молодой Набоков с самого начала был неутомим в поисках mot juste . Искренне ценивший Флоберову "Мадам Бовари" (о которой он тридцать лет спустя скажет: "Стилистически это проза, занимающаяся тем, чего ждут от поэзии"), Набоков, страдающий (или благословенный) audition coloree , Набоков, первой изданной книгой которого стал, о чем я, кажется, уже упомянул или должен был упомянуть, сборник стихотворений [3], уже в 1925-м, в год создания "Машеньки", начал курс ученичества в науке слияния звука и смысла, не требующего, на поверхностный взгляд, никаких усилий.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Ни один писатель не может быть равнодушен к славе. «Помню, зашел у нас со Шварцем как-то разговор о славе, — вспоминал Л. Пантелеев, — и я сказал, что никогда не искал ее, что она, вероятно, только мешала бы мне. „Ах, что ты! Что ты! — воскликнул Евгений Львович с какой-то застенчивой и вместе с тем восторженной улыбкой. — Как ты можешь так говорить! Что может быть прекраснее… Слава!!!“».

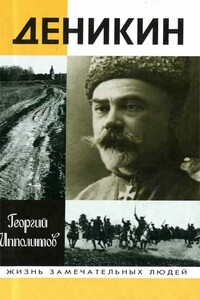

Антон Иванович Деникин — одна из важнейших и колоритных фигур отечественной истории. Отмеченный ярким полководческим талантом, он прожил нелегкую, полную драматизма жизнь, в которой отразилась сложная и противоречивая действительность России конца XIX и первой половины XX века. Его военная карьера повенчана с такими глобальными событиями, как Русско-японская, Первая мировая и Гражданская войны. Он изведал громкую славу побед и горечь поражений, тяготы эмиграции, скитаний за рубежом. В годы Второй мировой войны гитлеровцы склоняли генерала к сотрудничеству, но он ответил решительным отказом, ибо всю жизнь служил только России.Издание второе, дополненное и переработанное.Издательство и автор благодарят Государственный архив Российской Федерации за предоставленные к изданию фотоматериалы.Составитель фотоиллюстративного ряда Лидия Ивановна Петрушева.

Супруга самого молодого миллиардера в мире Марка Цукерберга – Присцилла Чан – наверняка может считаться одной из самых удачливых девушек в мире. Глядя на совместные фото пары, многие задаются вопросом: что же такого нашел Марк в своей институтской подруге? Но их союз еще раз доказывает, что доброта, участливость, внимание к окружающим и, главное, безоговорочная вера в своего мужчину куда ценнее растиражированной ненатуральной красоты. Чем же так привлекательна Присцилла Чан и почему все, кто знакомится с этой удивительной девушкой, непременно немного влюбляются в нее?

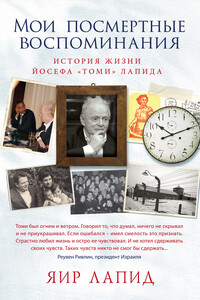

В этой книге историю своей исключительной жизни рассказывает легендарный Томи Лапид – популярнейший израильский журналист, драматург, телеведущий, руководитель крупнейшей газеты и Гостелерадио, министр юстиции, вице-премьер, лидер политической партии… Муж, отец и друг… В этой книге – его голос, его характер и его дух. Но написал ее сын Томи – Яир, сам известный журналист и телеведущий.Это очень личная история человека, спасшегося от Холокоста, обретшего новую родину и прожившего выдающуюся жизнь, и одновременно история становления Государства Израиль, свидетелем и самым активным участником которой был Томи Лапид.

Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки всегда вызывают интерес. Но никогда результат не был столь ошеломительным. И весь мир пытается понять, что за человек сорок пятый президент Дональд Трамп?Трамп – символ перемен к лучшему для множества американцев, впавших в тоску и утративших надежду. А для всего мира его избрание – симптом кардинальных перемен в политической жизни Запада. Но чего от него ожидать? В новой книге Леонида Млечина – описание жизни и политический портрет нового хозяина Белого дома на фоне всей истории американского президентства.У Трампа руки развязаны.