Семен Дежнев - [8]

Великий Устюг был городом искусных умельцев, обладавших высоким художественным вкусом. Среди их изделий особенно славилась устюжская чернь. Червленые золотые и серебряные чаши, блюда, ковши, женские украшения покрывались тонким узорчатым орнаментом. Резчики по дереву создавали красивую мебель для палат богатых купцов и приказных, различную утварь, царские врата для храмов, представлявшие сложные рельефные композиции. Нередко в северных церквах можно было встретить скульптурные изображения святых, что было противно строгим христианским канонам. Но для талантливых мастеров, мысливших реальными земными образами, религиозные каноны оказывались тесными, и они смело обходили их, Сложилась в Устюге и своя самобытная школа иконописной живописи. А еще устюжские умельцы работали по финифти и филиграни, литию и камню, гипсу и бересте, и нередко их изделия шли в Москву и даже в заморские страны.

С превеликим любопытством бродили поморы по лавкам, разглядывали творения рук устюжских мастеров, дивились и восхищались. Бывало, встречали они в лавках и иноземных купцов, падких на чернь, финифть и другие русские диковинки.

Великоустюжские купцы богатели, будучи силой влиятельной на русском Севере. Имея деловые связи с крупными торговыми домами Ярославля, Нижнего Новгорода, Москвы, да и с заморскими торговыми людьми, они вели операции на Двине, в Печорском крае и Приуралье, посылали свои частные торгово-промышленные экспедиции во главе с расторопными приказчиками и в Сибирь. Купечество было кровно заинтересовано в освоении и заселении сибирских просторов и всемерно поддерживало усилия властей по привлечению на сибирскую службу все новых и новых людей. Среди богатых устюжских купцов, заинтересовавшихся широкими торговыми операциями в Сибири, выделялись Гусельниковы. Их интересовали Северный морской путь и еще не исследованные к тому времени русскими просторы Северо-Восточной Сибири.

Но не одних русских привлекали северные моря и сибирские земли. Сюда рвались и наиболее развитые по тем временам европейские державы, в первую очередь Англия и Нидерланды, располагавшие значительным морским флотом. Развивая деловые связи со своими иноземными партнерами, русские купцы и промышленники вместе с тем не без опаски следили за их активностью в северных морях, у поморских берегов. Основания для такой опаски были.

Еще при царе Иване Грозном, в августе 1553 года, приплыл в Холмогоры английский корабль капитана Ричарда Ченслера (Ченслора). В Англии уже шел процесс первоначального накопления капитала, пробивались ростки новых капиталистических отношений, расшатывались основы феодального уклада жизни. Богатое лондонское купечество, заинтересованное в расширении рынка сбыта своих товаров, снарядило морскую экспедицию из трех кораблей. Перед ней ставились две задачи — исследовать морской путь вокруг Северной Европы и установить торговые связи с Московским государством. Судьба экспедиции складывалась неблагоприятно. Буря разбросала суда по бушующему морю. Корабль Ченслера «Эдуард — Благое Предприятие», потеряв из вида другие два судна и безуспешно прождав их в установленном месте, оказался единственным судном экспедиции, достигшим северодвинского устья. Остальные были затерты льдами в Баренцевом море. Их экипажи во главе с начальником экспедиции X. Уиллоуби погибли от холода и лишений.

Из Холмогор Ченслер отправился в дальнее путешествие в глубь Московии и достиг Москвы, где был радушно принят и обласкан Грозным. Выезжая из столицы Московского государства в обратный путь в марте 1554 года, английский мореплаватель располагал грамотой Ивана IV на право свободной торговли с русскими. Опытный и зоркий моряк, разбитной разведчик, Ченслер собрал интересные наблюдения о жизни московитов. Успех его миссии послужил основанием для учреждения в Англии акционерного общества «Московской компании», которой предоставлялось право монопольной торговли с Московским государством. Так английские деловые круги проложили дорогу в Московию.

Примеру Ченслера последовали и другие английские мореплаватели. Вскоре после его посещения Московии двое англичан, Томас Соутэм и Джон Спарк обследовали Онежскую губу Белого моря и пытались выяснить возможность пройти через реки, озера и волоки Карелии в Онежское озеро. Иными словами, англичан интересовал путь, соответствующий трассе современного Беломорско-Балтийского канала, через который они могли бы в конце концов добраться до Новгорода.

Уилльям Бэрроу, спутник Ченслера, в 1556 году совершил плавание в Баренцево море на небольшом судне «Серчрифт» из Лондона, вокруг Скандинавского полуострова. Он достиг Новой Земли и пытался плыть далее на Восток. Но проникнуть в Карское море ему не удалось из-за сплошных заторов льда. Бэрроу зазимовал в двинском устье. У русских поморов он стремился выведать сведения об условиях плавания к устью Оби.

Бэрроу составил карту побережья Баренцева моря, которой потом пользовались английские моряки.

Англичане замышляли открыть северо-восточный проход в Китай, обогнув с севера Азиатский материк. В поисках этого пути проявляло заинтересованность лондонское купечество, стремившееся к развитию и расширению торговли со странами Восточной Азии. Подобные честолюбивые замыслы опирались на смутные слухи о существовании какого-то загадочного пролива Аниан, который якобы разделяет где-то далеко на Востоке Азиатский и Американский материки. Упоминание этого пролива встречалось порой в сочинениях географов того времени Расплывчатые, неопределенные высказывания, которые истолковывались в свое время как указание на существование такого пролива, мы находим еще у более ранних средневековых арабских авторов таких, как Аль-Идриси, Абу-ль Фида и другие. На географических картах пролив Аниан иногда показывался, а иногда отсутствовал. Единого мнения относительно реальности его существования у картографов не было. Если пролив на карте отсутствовал, то Азия и Америка выглядели тогда нераздельной массой суши. И у русских людей давно возникала мысль, что если плыть Студеным морем все дальше и дальше на восток, то можно достичь теплых восточных стран. Эта мысль нашла отражение в высказываниях посольского дьяка Григория Истомы (он же Дмитрий Герасимов), побывавшего в начале XVI века в Западной Европе, в Риме. Дьяк посетил папу римского Климента VII Медичи в качестве посла великого князя Московского Василия III. Через некоторое время после этого визита появилась книга итальянского ученого Павло Иовия, в которой автор, вероятно познакомившись с высказываниями московского дипломата, писал: «Достаточно хорошо известно, что Двина, увлекая бесчисленные реки, несется в стремительном течении к северу, и что море там имеет такое огромное протяжение, что по весьма вероятному предположению, держась правого берега, оттуда можно добраться до страны Китая, если в промежутке не встретится какой-нибудь земли».

Сын черниговского князя Всеволода Святославича, канонизированный Русской православной церковью, занимает особое место в отечественной истории. После установления на Руси монголо-татарского ига он прибыл в ставку хана Батыя для получения ярлыка на княжение. За отказ поклониться монгольским языческим святыням Михаил Всеволодович вместе с ближними боярами после жестоких мучений был казнён.

Новый роман писателя-историка Л. Дёмина рассказывает о жизни и судьбе знаменитого российского землепроходца Ерофея Павловича Хабарова (?—1671).

После того, как 4 марта 1238 года в Ситской битве погиб князь Василько, Белоозеро, назначенное в удел его младшему сыну, отделилось и составило самостоятельное княжество. В это время Глебу едва исполнилось 14 лет. Много испытаний выпало на долю юного князя. Борьба с остатками языческих веровании и участие в княжеских усобицах, поездки в Орду и совместные с ханскими войсками походы против непокорных народов Кавказа – эти и другие события легли в основу нового романа известного писателя-историка.

О жизни прославленного русского землепроходца Семёна Ивановича Дежнёва (ок. 1605—1673), открывшего пролив между Азией и Америкой, рассказывает новый роман писателя-историка Л. М. Дёмина.

Эта книга об одном из интереснейших людей России конца XIX — начала XX в. — В. В. Верещагине, который по стечению обстоятельств больше известен как замечательный художник, чем тонкий, наблюдательный путешественник, писатель и публицист. Наблюдая жизнь других народов, изучая их культуру и искусство, В. В. Верещагин собрал богатейшую информацию по страноведению и этнографии. Яркие, тонкие впечатления художника легли в основу не только его картин, но и путевых заметок и очерков. Книга знакомит с жизнью, творчеством и путешествиями этого замечательного человека.Для широкого круга читателей.

Роман Л. Дёмина, посвящённый жизни известного авантюриста XVIII века Мориса Августа Беньовского (де Бенёва), увлекательно рассказывает о многочисленных приключениях этого самозваного барона. Метания героя по свету, встречи со многими историческими деятелями позволяют читателю окунуться в атмосферу далёкой эпохи.

Отношения двух начал, этнографических и бытовых, входивших в состав Великого княжества Литовского, попытки к их взаимному сближению и взаимное их воздействие друг на друга составляют главный интерес истории Великого княжества Литовского в указанный период времени. Воспроизведение условий, при которых слагалась в это время общественная жизнь Великого княжества Литовского, насколько это возможно при неполноте и разрозненности дошедших до нас источников, и составит предмет настоящего исследования.

Книга известного советского археолога В. А. Ранова продолжает тему, начатую Г. Н. Матюшиным в книге «Три миллиона лет до нашей эры» (М., Просвещение, 1986). Автор рассказывает о становлении первобытного человека и развитии его орудий труда, освещает новейшие открытия археологов. Выдвигаются гипотезы о путях расселения человека по нашей планете, описываются раскопки самых древних стоянок на территории СССР. Книга предназначена для учащихся, интересующихся археологией и историей.

Книга рассказывает о крупнейших крестьянских восстаниях второй половины XIV в. в Китае, которые привели к изгнанию чужеземных завоевателей и утверждению на престоле китайской династии Мин. Автор характеризует политическую обстановку в Китае в 50–60-х годах XIV в., выясняет причины восстаний, анализирует их движущие силы и описывает их ход, убедительно показывает феодальное перерождение руководящей группировки Чжу Юань-чжана.

Александр Андреевич Расплетин (1908–1967) — выдающийся ученый в области радиотехники и электротехники, генеральный конструктор радиоэлектронных систем зенитного управляемого ракетного оружия, академик, Герой Социалистического Труда. Главное дело его жизни — создание непроницаемой системы защиты Москвы от средств воздушного нападения — носителей атомного оружия. Его последующие разработки позволили создать эффективную систему противовоздушной обороны страны и обеспечить ее национальную безопасность. О его таланте и глубоких знаниях, крупномасштабном мышлении и внимании к мельчайшим деталям, исключительной целеустремленности и полной самоотдаче, умении руководить и принимать решения, сплачивать большие коллективы для реализации важнейших научных задач рассказывают авторы, основываясь на редких архивных материалах.

Что же означает понятие женщина-фараон? Каким образом стал возможен подобный феномен? В результате каких событий женщина могла занять египетский престол в качестве владыки верхнего и Нижнего Египта, а значит, обладать безграничной властью? Нужно ли рассматривать подобное явление как нечто совершенно эксклюзивное и воспринимать его как каприз, случайность хода истории или это проявление законного права женщин, реализованное лишь немногими из них? В книге затронут не только кульминационный момент прихода женщины к власти, но и то, благодаря чему стало возможным подобное изменение в ее судьбе, как долго этим женщинам удавалось удержаться на престоле, что думали об этом сами египтяне, и не являлось ли наличие женщины-фараона противоречием давним законам и традициям.

От издателя Очевидным достоинством этой книги является высокая степень достоверности анализа ряда важнейших событий двух войн - Первой мировой и Великой Отечественной, основанного на данных историко-архивных документов. На примере 227-го пехотного Епифанского полка (1914-1917 гг.) приводятся подлинные документы о порядке прохождения службы в царской армии, дисциплинарной практике, оформлении очередных званий, наград, ранений и пр. Учитывая, что история Великой Отечественной войны, к сожаления, до сих пор в значительной степени малодостоверна, автор, отбросив идеологические подгонки, искажения и мифы партаппарата советского периода, сумел объективно, на основе архивных документов, проанализировать такие заметные события Великой Отечественной войны, как: Нарофоминский прорыв немцев, гибель командарма-33 М.Г.Ефремова, Ржевско-Вяземские операции (в том числе "Марс"), Курская битва и Прохоровское сражение, ошибки при штурме Зееловских высот и проведении всей Берлинской операции, причины неоправданно огромных безвозвратных потерь армии.

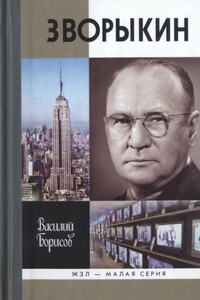

В. К. Зворыкин (1889–1982) — человек удивительной судьбы, за океаном его называли «щедрым подарком России американскому континенту». Молодой русский инженер, бежавший из охваченной Гражданской войной России, первым в мире создал действующую установку электронного телевидения, но даже в «продвинутой» Америке почти никто в научном мире не верил в перспективность этого изобретения. В годы Второй мировой войны его разработки были использованы при создании приборов ночного видения, управляемых бомб с телевизионной наводкой, электронных микроскопов и многого другого.

Та, которую впоследствии стали называть княжной Таракановой, остаётся одной из самых загадочных и притягательных фигур XVIII века с его дворцовыми переворотами, колоритными героями, альковными тайнами и самозванцами. Она с лёгкостью меняла имена, страны и любовников, слала письма турецкому султану и ватиканскому кардиналу, называла родным братом казацкого вождя Пугачёва и заставила поволноваться саму Екатерину II. Прекрасную авантюристку спонсировал польский магнат, а немецкий владетельный граф готов был на ней жениться, но никто так и не узнал тайну её происхождения.

Литературная слава Сергея Довлатова имеет недлинную историю: много лет он не мог пробиться к читателю со своими смешными и грустными произведениями, нарушающими все законы соцреализма. Выход в России первых довлатовских книг совпал с безвременной смертью их автора в далеком Нью-Йорке.Сегодня его творчество не только завоевало любовь миллионов читателей, но и привлекает внимание ученых-литературоведов, ценящих в нем отточенный стиль, лаконичность, глубину осмысления жизни при внешней простоте.Первая биография Довлатова в серии "ЖЗЛ" написана его давним знакомым, известным петербургским писателем Валерием Поповым.Соединяя личные впечатления с воспоминаниями родных и друзей Довлатова, он правдиво воссоздает непростой жизненный путь своего героя, историю создания его произведений, его отношения с современниками, многие из которых, изменившись до неузнаваемости, стали персонажами его книг.

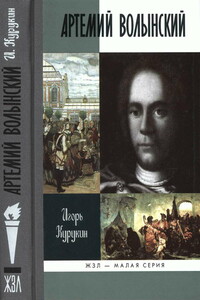

Один из «птенцов гнезда Петрова» Артемий Волынский прошел путь от рядового солдата до первого министра империи. Потомок героя Куликовской битвы участвовал в Полтавской баталии, был царским курьером и узником турецкой тюрьмы, боевым генералом и полномочным послом, столичным придворным и губернатором на окраинах, коннозаводчиком и шоумейкером, заведовал царской охотой и устроил невиданное зрелище — свадьбу шута в «Ледяном доме». Он не раз находился под следствием за взяточничество и самоуправство, а после смерти стал символом борьбы с «немецким засильем».На основании архивных материалов книга доктора исторических наук Игоря Курукина рассказывает о судьбе одной из самых ярких фигур аннинского царствования, кабинет-министра, составлявшего проекты переустройства государственного управления, выдвиженца Бирона, вздумавшего тягаться с могущественным покровителем и сложившего голову на плахе.