Счастье - [9]

— Так точно, ваше п-ство!

Генерал окинул ироническим взглядом фигуру и мазаное, молодое лицо Сергуньки, чуть запушенное белокурыми волосами. Должно быть, остался доволен осмотром — поэт был сложен стройно, молодцевато, — военным начальникам это всегда нравится.

— Станичный со-циа-лист! — прохрипел генерал раздельно и скривил рот, не улыбаясь.

Сергунька затаил дыхание и по-военному, неморгающим взглядом, сверху вниз смотрел в седую, раздвоенную бороду этого страшного и такого невидного старикашки.

— Служил? — отрывисто бросил генерал.

— Так точно, ваше п-ство! — Где?

— В номере третьем Ермака Тимофеевича.

— Негодяй! — закипел вдруг генерал. — Пользуешься грамотой, этим драгоценным даром, для такого мерзкого дела!

Генерал схватил со стола растрепанную, жидкую книжку. Сергунька тотчас же узнал в ней Военное красноречие.

— Географию знаешь? — делая страшные глаза и багровея, закричал генерал.

— Никак нет, ваше п-ство.

— Про Якутскую область слыхал? — еще выше взял ноту дребезжащий генеральский голос. — Нет? Так вот я тебя, мерзавца, туда лет на пять провожу — ты узнаешь! Станичный со-циа-лист!.. Да знаешь ли ты, что такое социалист?..

Сергунька молча глядел глупо вытаращенными глазами в лицо генерала.

— Отвечай!

— Не могу знать, ваше п-ство…

— М-малчать! Я из тебя эту пыль выбью!..

Генерал судорожным движением сжал в кулаке Воен-нов красноречие и раза два сунул концом книжки в лицо станичнику-социалисту, который продолжал стоять в застывшей позе, навытяжку. Сергунька слегка вздернул головой, как лошадь, которой рассерженный хозяин ткнул кнутовищем в челюсть, — и на одно мгновение увидел группу офицеров, стоявшую в дверях залы, а за ними широкие, свесившиеся с потолка зеленые лапы филодендрона. Не было видно атамана, но злорадную, торжествующую близость его Сергунька чувствовал горящей от стыда левой щекой, и хотелось крикнуть ему в отчаянии:

— Вор, верни украденное просо в общественный магазин!

— Станичный социалист!.. а?.. Грамотей!.. Чем бы заниматься военными играми, конскими ристалищами, чтобы японец опять не наквасил нам морды, он — за книжку!.. Ах-х ты!..

«Вся радость моя и утешение мое — книги!» — кричал голос внутри Сергуньки, но испуганно безмолвен был язык.

Генерал, по-видимому, выпустил весь заряд гнева, остановился и несколько мгновений грозным взглядом гипнотизировал Сергуньку. Потом крикнул:

— Пошел вон, с-скотина! Атаман, замкни его в холодную!..

Из станичной каталажки на другой день Сергунька слышал пьяные песни, крики «ура», топот пляски на площади: генерала проводили благополучно, и с радости атаман поил вверенных его власти обывателей. Торжество было шумное, широкое, хвастливое. Подвыпившие старичишки льстили ликующему начальнику, клялись в верности, умиленно бормотали об его добродетелях, бранили врагов и смутьянов, которые за непочитание власти сидят за железной решеткой. В каталажку к Сергуньке приходили мать и Ульяна, обе выли, упрекали и, как о решенном деле, говорили, что угонят теперь Сергуньку в Сибирь за волшебные книги.

Мучительно долго тянулся день. Ночью светил в разбитое окно месяц, на черном полу лежали белые пятна, косой узор решетки расписал их причудливыми фигурами, и в усталую, униженную, жестоко оплеванную душу сошел покой, новые, неожиданно-радостные мысли явились вдруг, отодвинув жгучее ощущение стыда и позорной обиды: не он один, Сергей Безпятов, терпел за правду, за слово свободное, смелое, — и вот оно, счастье, счастье тернистое, скорбное и возвышенное, гордое счастье борцов без надежды на близкую победу… Их длинный, величавый ряд теряется в тумане веков. Нет доблестней армии и нет почетнее! И вот, в ее рядах последних, в арьергарде, идет теперь и он, Сергей Безпятов, безвестный, маленький и темный обыватель неведомого, глухого уголка земли родной… Это ли не счастье, это ли не радость, широкая, многозвучная, в груди, переполненной занимающейся песней?..

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Федор Дмитриевич Крюков родился 2 (14) февраля 1870 года в станице Глазуновской Усть-Медведицкого округа Области Войска Донского в казацкой семье.В 1892 г. окончил Петербургский историко-филологический институт, преподавал в гимназиях Орла и Нижнего Новгорода. Статский советник.Начал печататься в начале 1890-х «Северном Вестнике», долгие годы был членом редколлегии «Русского Богатства» (журнал В.Г. Короленко). Выпустил сборники: «Казацкие мотивы. Очерки и рассказы» (СПб., 1907), «Рассказы» (СПб., 1910).Его прозу ценили Горький и Короленко, его при жизни называли «Гомером казачества».В 1906 г.

Федор Дмитриевич Крюков родился 2 (14) февраля 1870 года в станице Глазуновской Усть-Медведицкого округа Области Войска Донского в казацкой семье.В 1892 г. окончил Петербургский историко-филологический институт, преподавал в гимназиях Орла и Нижнего Новгорода. Статский советник.Начал печататься в начале 1890-х «Северном Вестнике», долгие годы был членом редколлегии «Русского Богатства» (журнал В.Г. Короленко). Выпустил сборники: «Казацкие мотивы. Очерки и рассказы» (СПб., 1907), «Рассказы» (СПб., 1910).Его прозу ценили Горький и Короленко, его при жизни называли «Гомером казачества».В 1906 г.

Федор Дмитриевич Крюков родился 2 (14) февраля 1870 года в станице Глазуновской Усть-Медведицкого округа Области Войска Донского в казацкой семье.В 1892 г. окончил Петербургский историко-филологический институт, преподавал в гимназиях Орла и Нижнего Новгорода. Статский советник.Начал печататься в начале 1890-х «Северном Вестнике», долгие годы был членом редколлегии «Русского Богатства» (журнал В.Г. Короленко). Выпустил сборники: «Казацкие мотивы. Очерки и рассказы» (СПб., 1907), «Рассказы» (СПб., 1910).Его прозу ценили Горький и Короленко, его при жизни называли «Гомером казачества».В 1906 г.

Федор Дмитриевич Крюков родился 2 (14) февраля 1870 года в станице Глазуновской Усть-Медведицкого округа Области Войска Донского в казацкой семье.В 1892 г. окончил Петербургский историко-филологический институт, преподавал в гимназиях Орла и Нижнего Новгорода. Статский советник.Начал печататься в начале 1890-х «Северном Вестнике», долгие годы был членом редколлегии «Русского Богатства» (журнал В.Г. Короленко). Выпустил сборники: «Казацкие мотивы. Очерки и рассказы» (СПб., 1907), «Рассказы» (СПб., 1910).Его прозу ценили Горький и Короленко, его при жизни называли «Гомером казачества».В 1906 г.

Георгий Алексеевич Яблочков — русский писатель.«Очаровательный, интересный человек Георгий Алексеевич, — отозвался о Яблочкове И. А. Бунин. — Вот настоящий, чуткий, глубокий, наблюдательный и умный писатель. Как настоящий талант, он тихий, ушедший в себя…».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В первый том собрания сочинений вошли ранние произведения Грина – рассказы 1906–1910 годов.Вступительная статья В. Вихрова.http://ruslit.traumlibrary.net.

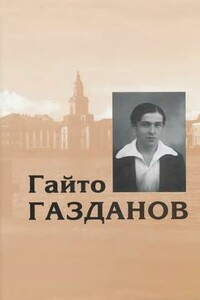

В первый том наиболее полного в настоящее время Собрания сочинений писателя Русского зарубежья Гайто Газданова (1903–1971), ныне уже признанного классика отечественной литературы, вошли три его романа, рассказы, литературно-критические статьи, рецензии и заметки, написанные в 1926–1930 гг. Том содержит впервые публикуемые материалы из архивов и эмигрантской периодики.http://ruslit.traumlibrary.net.

Произведения, составившие эту книгу, смело можно назвать забытой классикой вампирской литературы.Сборник открывает специально переведенная для нашего издания романтическая новелла «Таинственный незнакомец» — сочинение, которое глубоко повлияло на знаменитого «Дракулу» Брэма Стокера.«Упырь на Фурштатской улице», одно из центральных произведений русской вампирической литературы, до сих пор оставалось неизвестным как большинству современных читателей, так и исследователям жанра.«Мертвец-убийца» Г. Данилевского сочетает вампирическую историю с детективным расследованием.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.