Самураи - [2]

Сталкиваясь с нескончаемым изобилием письменных материалов, посвященных школам невооруженных единоборств (появлявшихся в основном в семнадцатом и восемнадцатом веках), где восхваляется конкретная школа будзюцу или какой-то конкретный мастер, современный исследователь невольно задает себе вопрос, схожий с тем, который поставил знаменитый переводчик «Дао дэ цзин» в отношении многочисленных философских школ, возникших в конкретный период китайской истории: «Может быть, все дело в том, что многие из этих школ, очень похожие друг на друга, выдвигали различные «лозунги» только для того, чтобы иметь право называться независимой школой, поскольку в период Воюющих Государств такое заявление могло принести очень многое?» (Lau, 50.) Такой особенный подход к проблемам единоборств (принятый многими древними и современным учителями будзюцу, что нашло свое отражение в хрониках боевых искусств) способен ввести в заблуждение, поскольку он подразумевает оригинальное и независимое происхождение каждой школы, а также широкое распространение индивидуальных типов высшего мастерства, очень редкого в любой культуре и тем более необычного в крайне консервативном мире феодальной Японии. В конце концов, многие японские воины тренировались сразу в нескольких школах будзюцу, и почти все наставники этих школ делали в точности то же самое, прежде чем они открыли свои собственные центры подготовки, что противоречит основному требованию безусловной оригинальности, изоляции.

Более того, такой подход крайне затрудняет любую попытку провести синкретическое и антологическое исследование боевых искусств, поскольку он представляет калейдоскопический набор различных стилей единоборств, которые расходятся в стороны, удаляясь от любой возможной концепции изначального единства.

Таким образом, цель данного исследования состоит в том, чтобы установить некую базу для наблюдений с целью скрупулезного анализа боевых искусств феодальной Японии, как одного из проявлений монолитной и весьма консервативной культуры, а затем и как практических методов боевых единоборств, которые, несмотря на очевидные различия в выборе оружий, имеют много общего в своих технических приемах, и прежде всего в почти идентичных концепциях внутренних факторов и стимулов, делающих эти технические приемы актуальными и эффективными в реальном бою.

Такой глобальный и синкретический подход к изучению будзюцу обусловлен существующим в настоящее время изобилием подробных описаний отдельных видов боевых искусств, в особенности тех, которые ведут свое происхождение от древних видов будзюцу, что, как уже говорилось выше, прославило во всем мире такие названия, как джиу-джитсу, дзюдо, карате, айкидо и кэндо.

Основная цель авторов заключалась в том, чтобы установить определенный баланс между специализированным анализом каждого боевого искусства и всеобъемлющим анализом их всех, пусть даже с исторической точки зрения. Двойная опасность, которую мы осознавали и всеми силами старались избежать, состоит в чрезмерной специализации (подчеркнутое внимание лишь к одному из выражений японского боевого опыта в практике боевых искусств) и поверхностном эклектизме (рассеянного и поэтому сильно разбавленного представления их всех). Мы надеемся на то, что общие сведения, затрагивающие различные аспекты всех боевых искусств, помогут читателю углубить и расширить понимание каждого из них — например, детали приобретают большую значимость, если рассматривать их в составе большого, богатого, гармоничного контекста, в котором они составляют всего лишь малую часть.

У тех из нас, кого интересует эволюция опыта в искусстве боевых единоборств во всех его разнообразных формах и специализированных проявлениях, неизбежно возникает желание связать части в единое целое. Такой синкретический подход к будзюцу, цель которого состоит в том, чтобы собрать общий каркас, а затем в его составе более ясно выделить различные компоненты, и был положен в основу нашего исследования.

Мы надеемся, что это ознакомительное исследование поможет удовлетворить самые насущные потребности читателей, интересующихся будзюцу, создаст прочный фундамент для дальнейшего изучения боевых искусств Древней Японии или же, по меньшей мере, панорамный фон для уже приобретенных знаний.

В наши намерения также входило заложить основу для другого типа исследований, связанного с проблемой физического насилия, регулярно осуществляемого в тех видах деятельности, от которых человек никак не может отказаться на всем пути своей эволюционной истории. Такой тип исследования затрагивает область этики или тех моральных норм, которые предположительно влияют на действия человека и (в контексте будзюцу) определяют его поведение в бою против своих собратьев. К сожалению, рассмотрение и анализ моральных аспектов боевых искусств (имеющих важнейшее значение, по мнению тех мастеров, которые предлагали интересные и разнообразные решения моральной дилеммы, встающей перед человеком во время поединка) будут несколько ограниченными в данной работе, поскольку главным темами здесь являются их исторический фон, оружие и техника, стратегии и фазы применения — те факторы и элементы, которые делают их необычайно эффективными в быстротечной и сугубо утилитарной реальности боя. Наблюдения, посвященные этическим аспектам будзюцу, авторы включили в текст, составляющий основу следующего тома (предварительно озаглавленного «Бусидо: Путь воина»), почти полностью посвященного мотивации, этике и метафизике тех искусств, которые на протяжении всей своей долгой и кровавой истории считались благородными занятиями, приобретавшими универсальную ценность лишь в самых редких, исключительных случаях.

В этой книге подробно рассматриваются оружие, методы, стратегии и принципы боя, которые сделали японского воина великолепным бойцом. Исследование начинается с панорамного обзора ранней борьбы японских военачальников за политическое господство, и прослеживает развитие боевых искусств по мере развития японского общества и непрерывного продвижения военного класса к абсолютной власти. Авторы не только рассматривают военную сторону вопроса, но и подробно обсуждают методы и философские аспекты обучения, необходимые для развития внутренней мощи воина и концентрации всей его энергии в единую силу."Секреты самураев" — книга, просто необходимая тем, кто интересуется восточными боевыми искусствами, вооружением или военными традициями.

Автор - Андрей Андреевич Гордеев (1886-1977) - полковник Донского казачьего войска, в эмиграции с 1920 г.Первое издание в России обширного исторического труда Андрея Андреевича Гордеева (1886–1977), потомственного донского казака, офицера-фронтовика, полковника Донской белоказачьей армии, с 1920 г. жившего в эмиграции. Еще при жизни автора (1968) его живо и увлекательно написанное исследование, впервые опубликованное в Париже, стало заметным явлением в кругах эмиграции. Автор возводит происхождение казачества к взимавшейся Золотой Ордой с покоренной Руси «дани кровью» – «тамги».

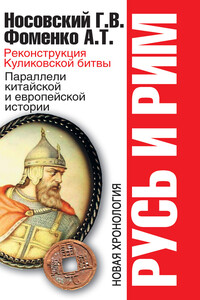

Сегодня мы хорошо знаем, как часто искажается история в угоду тем или иным сиюминутным веяниям. То же самое происходило и в прошлом, когда создавалась нынешняя версия древней и средневековой истории. Потом искажения застыли в виде «неопровержимых» истин, переходя из учебника в учебник. И нужно затратить много труда, чтобы сбить позднейшую штукатурку с подлинной картины нашего прошлого.Принятая сегодня версия русской истории и хронологии не свободна от глубинных ошибок и противоречий. Если мы хотим узнать правду о нашей истории, придется отказаться от множества вбитых нам со школьной скамьи предрассудков.В первой главе авторы предлагают реконструкцию русской истории и хронологии, основанную на методах Новой хронологии.

Предсказывать будущее своей страны — неблагодарное дело. Очень сложно предугадать дальнейший ход событий и тем более на столько лет вперёд, поскольку необходимо учитывать множество параметров. Но можно быть уверенным только в одном: к 2050 г. Украина кардинально преобразится. Она либо распадётся, а её территории поглотят более сильные соседние государства, либо же выйдет из состояния депрессии и начнёт грандиозное шествие по миру. Третьего не дано. Учитывая современное состояние Украины, вероятность второго сценария невелика, но именно его осуществления панически боится как Европа, так и Россия.

Королева огромной империи, сравнимой лишь с античным Римом, бабушка всей Европы, правительница, при которой произошла индустриальная революция, была чувственной женщиной, любившей красивых мужчин, военных в форме, шотландцев в килтах и индийцев в тюрбанах. Лучшая плясунья королевства, она обожала балы, которые заканчивались лишь с рассветом, разбавляла чай виски и учила итальянский язык на уроках бельканто Высокородным лордам она предпочитала своих слуг, простых и добрых. Народ звал ее «королевой-республиканкой» Полюбив цветы и яркие краски Средиземноморья, она ввела в моду отдых на Лазурном Берегу.

Древнее Перу – это страна легенд. Одна из них – самая невероятная и вместе с тем удивительно правдивая – повествует о саде, украшавшем некогда столицу империи город Куско. Империя эта была самой могущественной, самой большой и к тому же самой многонаселенной из всех когда-либо существовавших у индейцев. Вместе с инками древнеперуанская культура, прошедшая путь чрезвычайно сложного развития, достигла своей блестящей вершины всего лишь за одно столетие.С падением империи Чиму инки наконец устранили своих самых последних соперников.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.