Рюрик - [162]

Эфанда не возражала: она действительно была вся ледяная, и путь еще был далек… «Боги жестоки! — хмуро думала она, шлепая по вязкой грязи. — Почему они не подсказали мне, что погода изменится? Почему они не посоветовали взять с собой еще служанок?..» Княгиня посмотрела на небо и застыла в ужасе: низкие темные тучи густо заволокли весь небосклон и грозили остаться на нем навечно…

Второй месяц ни горячие отвары, ни меховые покрывала, ни натирания углем — ничто не помогало. Рюрик смотрел на закрытые очи любимой жены и молил всех богов вернуть ей здоровье. Он отдал в жертву Велесу своего лучшего быка! В жертву Святовиту принес трех рабов — привязал их у столба ладейными веревками: по норманнской легенде здоровье убитого человека должно перейти в тело и душу хворого. В жертву Лелю князь зарубил самых бойких пятерых петухов… А верховный жрец рарогов творил без устали одну молитву за другой то языческим богам, то христианскому.

Но ни один бог не откликнулся ни на зов жреца, ни на зов великого князя. Ни один бог не смилостивился.

Ранним осенним утром Эфанда умерла.

— Это — конец! — хмуро решил Рюрик, разговаривая сам с собой. Конец! — зловеще шептал он себе. — Конец? — ядовито спрашивал он себя и хрипло убеждал: — От меня ушли все! Мать! Отец! Олег! Сигур! Триар! Гостомысл!.. Унжа! — закричал он, затем застонал и встал на колени перед одром Эфанды. — Ты родила прекраснейшую из женщин!.. Зачем ты ее забрала к себе?.. Зачем?.. Я же умру без нее… — жалобно бормотал он, сидя на полу и поглаживая руками бездыханное тело жены. — Неужели… конец?! — растерянно и страшным шепотом спрашивал Рюрик себя, рыдал и не подпускал никого к трупу Эфанды целых два дня.

На третье утро, черный от бессонных и бредовых ночей, Рюрик приказал обмыть тело жены и похоронить по всем обычаям своего родного племени…

Тело Эфанды, одетое в богатые одежды великой княгини, возлежало на крутых носилках и было доступно для обозрения каждому.

Люди прощались с прекрасной женщиной, которой завидовали, которой любовались, но которую не понимали. Таких кротких и терпеливых они еще не встречали. Откуда в ней это было — дивились они, не ведая заветов ее родителей…

«Неужели такие боле нужны богам, чем мы?.. Так они ее и позвали ко собе?!» — вопрошали они друг друга шепотом.

Рюрик знал, откуда в ней все это было, но теперь это не имело никакого значения. Она ушла в мир холода и мрака. И голова ее уже сейчас положена в сторону, северной владыки Бабы-Яги[50]. Так принято у старых рарогов. «И так… положат и меня!» — убедительно прошептал он, будто ведал, что это произойдет очень скоро…

Он видел, как простился с его женой последний житель города, и настала пора отнести тело Эфанды к костру, но ноги не двигались и руки не могли оторваться от носилок с любимой…

— Пора… — глухо прошептал Дагар, подхватив князя под руки, и отстранил его от черных носилок. Рюрик рванулся назад, но друзья крепко удерживали его.

Военачальники подняли носилки и медленно понесли их через двор княжеского дома в северном направлении. Толпа воинов и горожан расступилась и пропустила траурное шествие вперед. За носилками следовали князь, Олаф, Дагар, Кьят, Гюрги, Руцина, Хетта, Рюриковна, Гостомыслица, поникшие, с заплаканными лицами, искренне горевавшие по рано усопшей молодой княгине…

Рюрик жадно и с ненавистью смотрел на все, что должно было вот-вот уничтожить его любимую.

Вот Ромульд несет факел, от которого загорится огромный костер и превратит в пепел тело Эфанды, его Эфанды!.. А вот и кладка бревен для костра… А вот и Бэрин!.. «Ненавижу все его слова! Ненавижу все его дела!..» — зло думал Рюрик, не поднимая глаз.

Процессия медленно приближалась к костровой ритуальной поляне.

Рюрик едва переставлял одеревеневшие ноги и представлял, как он схватит факел у Ромульда и расшвыряет весь костер. Он не даст ей сгореть!.. Но глухо ступали по дороге ноги Ромульда, гулко разносил ветер шум мерных шагов дружинников, и сил не хватило дотянуться до Ромульда. Он рванулся вперед, но руки свела непонятная острая боль, и. глухо застонав, Рюрик упал на землю.

Процессия немедленно остановилась, и Олаф распорядился уложить князя на другие носилки, незаметно, но заботливо прихваченные для больного великого князя…

Как загорелся костер, Рюрик не видел. Он очнулся, когда вокруг пепелища люди набросали уже курган, а возле его носилок сидел с низко опущенной головой брат покойной жены. Кто-то произносил слова: «Тризна, вдовец…», но он не воспринимал их. Только одно слово острием копья вошло в его сердце, смертельно ранило и растеклось ядовитой жидкостью по всему телу: «Сирота! Сирота! Си-ро-та!..»

Весь последующий месяц преданные друзья великого князя не покидали его ни на минуту. Он был немощным, как больной ребенок, и, как малый ребенок, непослушен. Руки и ноги не подчинялись князю; тело, словно завернутое в колючие одежды, на любое движение отвечало жгучей болью. Голова была тяжелой, а в ушах слышался постоянный гул.

Глаза, обведенные черными кругами недуга, видели все. Душа терзалась беспомощностью, а уста не могли произнести ни звука. Его насильно лечили травами, тихими нашептываниями волхвов, мирными беседами о благих делах дружинников, но он не внимал ничему. Он чуял, что должен улыбнуться хоть кому-нибудь за доброту, но лицо сковала гримаса ужаса и безысходности, и он молчал.

Олег (Вещий Олег, др. рус. Ольгъ, ум. 912) — варяг, князь новгородский (с 879) и киевский (с 882). Нередко рассматривается как основатель Древнерусского государства. В летописи приводится его прозвище Вещий, то есть знающий будущее, провидящий будущее. Назван так сразу по возвращении из похода 907 года на Византию.

В том включены романы А. И. Красницкого (Лаврова) «В дали веков» и Г.Ф. Петреченко «Рюрик», рассказывающие о жизни «первого самодержца российского» (Н. М. Карамзин). Написанные в разное время, с разных позиций, романы удачно дополняют друг друга и помогают читателю наиболее полно представить личность Рюрика.

Из великого прошлого – в гордое настоящее и мощное будущее. Коллекция исторических дел и образов, вошедших в авторский проект «Успешная Россия», выражающих Золотое правило развития: «Изучайте прошлое, если хотите предугадать будущее».

«На берегу пустынных волн Стоял он, дум великих полн, И вдаль глядел». Великий царь мечтал о великом городе. И он его построил. Град Петра. Не осталось следа от тех, чьими по́том и кровью построен был Петербург. Но остались великолепные дворцы, площади и каналы. О том, как рождался и жил юный Петербург, — этот роман. Новый роман известного ленинградского писателя В. Дружинина рассказывает об основании и первых строителях Санкт-Петербурга. Герои романа: Пётр Первый, Меншиков, архитекторы Доменико Трезини, Михаил Земцов и другие.

Роман переносит читателя в глухую забайкальскую деревню, в далекие трудные годы гражданской войны, рассказывая о ломке старых устоев жизни.

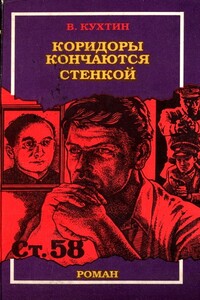

Роман «Коридоры кончаются стенкой» написан на документальной основе. Он являет собой исторический экскурс в большевизм 30-х годов — пору дикого произвола партии и ее вооруженного отряда — НКВД. Опираясь на достоверные источники, автор погружает читателя в атмосферу крикливых лозунгов, дутого энтузиазма, заманчивых обещаний, раскрывает методику оболванивания людей, фальсификации громких уголовных дел.Для лучшего восприятия времени, в котором жили и «боролись» палачи и их жертвы, в повествование вкрапливаются эпизоды периода Гражданской войны, раскулачивания, расказачивания, подавления мятежей, выселения «непокорных» станиц.

Новый роман известного писателя Владислава Бахревского рассказывает о церковном расколе в России в середине XVII в. Герои романа — протопоп Аввакум, патриарх Никон, царь Алексей Михайлович, боярыня Морозова и многие другие вымышленные и реальные исторические лица.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.