Русский Дон Жуан - [4]

В драматической поэме Толстого бутафорский элемент очень силен даже для этого сюжета. Тут, кроме обычных и обязательных дуэлей, фелуки, галеры, покушения на героя (разумеется, Дон-Жуан тотчас хватает за руки и обезоруживает незнакомца, который пытается заколоть его кинжалом), заседание инквизиционного трибунала, пир пиратов в великолепном дворце Дон-Жуана. Идея же поэмы строится на борьбе добра и зла. В длинном прологе духи добра ведут с ироническим и совершенно фельетонным сатаной спор о душе пятнадцатилетнего (!) Дон-Жуана де Маранья. Сатана надеется его погубить, силы добра хотят его спасти. В прологе и эпилоге немало хороших стихов. Но как можно было строить поэму на этом, и чего стоят эти стихи по сравнению с божественно простыми словами: «И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу, и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Не Ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? (...) Но простри руку Твою, и коснись всего, что у него, — благословит ли он Тебя? И сказал Господь сатане: вот, все, что у него, в руке твоей; только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня».[20]

На протяжении драмы, до ее эпилога толстовский Дон-Жуан высказывает свободолюбивые мысли: о том, что никого не надо жечь на кострах, что мусульмане такие же люди, как христиане, что надо было бы «сравнять всех правами». Он говорит в монологе «Мне по сердцу борьба! — Я обществу, и церкви, и закону — Перчатку бросил. Кровная вражда — Уж началась открыто между нами. — Взойди- ж, моя зловещая звезда! — Развейся, моего восстанья знамя!». Впрочем, знамя его восстанья нигде не развевается. Он все только покоряет сердца женщин и дерется на дуэлях с соперниками. Однако он этим тяготится. Все дело в том, что он не верит. Если бы он поверил, то он жил бы совершенно иначе: «О, если бы я мог в Него поверить, — С каким бы я раскаяньем пал ниц, — Какие-б лил горячие я слезы, — Какие бы молитвы я нашел!» ...Статуя Командора его не убивает. Он только падает в обморок — и скоро пробуждается новым человеком. В эпилоге он становится монахом. А в минуту его смерти Хор монахов, под звон отходного колокола, поет: «В это страшное мгновенье — Ты услышь его, Господь! — Дай ему успокоенье, — Дай последнее мученье — Упованьем побороть! — Мысли прежние, крамольные, — Обращенному прости, — Отыми земное, дольное, — Дай успение безбольное, — И невольное и вольное — Прегрешенье отпусти»...

Таков первый русский ключ к поэтической испанской легенде. Второй во всяком случае своеобразнее.

У Пушкина ничего этого нет: Дон-Жуан не высказывает либеральных мыслей, не выдает себя за демократа, никаких восстаний ни против кого не поднимает (хотя в жизни Пушкин был гораздо «левее» Алексея Толстого, а в молодости сочувствовал революционерам). Он и не атеист, и не пантеист, и не свободомыслящий, и не скептик, и не циник. Все это его совершенно не интересует. Его интересует одно: женщины. Вероятно, никто никогда не был так уверен, что в жизни есть лишь одно счастье: что оно в любви. Пушкинский Дон-Жуан тоже дерется на дуэлях, убивает своих противников, покоряет почти одновременно Лауру и Донну-Анну. При большом желании и это можно было бы объяснить если не по Фрейду, то по обычным представлениям так называемых психоаналитиков. Дон-Жуан красавец, — Пушкин был очень некрасив. Дон-Жуан богач и праздный гуляка, — Пушкин был небогатый человек, всю жизнь много работавший и нуждавшийся в деньгах. Дон-Жуан убивал врагов и соперников, — у Пушкина тоже были поединки, но его убил авантюрист-иностранец.

Можно однако обойтись и без всяких психо-аналитиков. Едва ли нужно говорить, что сам Пушкин не был Дон-Жуаном. Однако это, то самое, что он в своей драме изобразил, занимало в его жизни огромное место. Творчество? Разумеется. Но отделял ли он его от любви? Можно ли его отделить от любви? В каком-то смысле это одно и то же. Понять этого нельзя. Это можно <...>

ПРИЛОЖЕНИЕ

(...) почувствовать. Писатель, подобный Пушкину, непременно должен был ощущать необъяснимую близость, тайна которой сокрыта в Бог знает каком сокровенном уголке нашей души.

Некоторые исследователи, кажется, обнаружили отдаленные французские источники испанской легенды о Дон-Жуане и готовы усмотреть в ней нечто, что могло бы восходить к «Роберту-дьяволу». Не знаю, насколько это верно и признаюсь, что мне было бы неприятно, если бы это было так. Для меня Дон-Жуан и Испания неразделимы. Испанию я знаю мало, но чувствую, что в Дон-Жуане все испанское,[22] И не только в главном или деталях. Бесспорно, пусть даже и не совсем понятно, почему, но этот образ, эта легенда, статуя Командора — все это куда более тесным образом связано с испанской душой, чем с какой бы то ни было другой. Для меня несомненно, что это ощущал и Пушкин, который не только никогда не был в Испании, но никогда даже не пересекал границу своей страны. Это почувствовал и Алексей Толстой, и я добавлю, что обоим было присуще то, что можно было бы назвать «испанским комплексом».

Четвертый том Собрания сочинений состоит из цикла рассказов "Темные аллеи" и произведений Генри Лонгфелло, Джоржа Гордона Байрона, А. Теннисона и Адама Мицкевича, переведенных И.А. Буниным.http://rulitera.narod.ru.

«Летний вечер, ямщицкая тройка, бесконечный пустынный большак…» Бунинскую музыку прозаического письма не спутаешь ни с какой другой, в ней живут краски, звуки, запахи… Бунин не пиcал романов. Но чисто русский и получивший всемирное признание жанр рассказа или небольшой повести он довел до совершенства.В эту книгу вошли наиболее известные повести и рассказы писателя: «Антоновские яблоки», «Деревня», «Суходол», «Легкое дыхание».

«Мы оба были богаты, здоровы, молоды и настолько хороши собой, что в ресторанах, и на концертах нас провожали взглядами.» И была любовь, он любовался, она удивляла. Каждый день он открывал в ней что-то новое. Друзья завидовали их счастливой любви. Но однажды утром она ухала в Тверь, а через 2 недели он получил письмо: «В Москву не вернусь…».

Рассказ впервые опубликован в журнале «Современные записки», Париж, 1926, кн. XXXVIII.Примечания О. Н. Михайлова, П. Л. Вячеславова, О. В. Сливицкой.И. А. Бунин. Собрание сочинений в девяти томах. Том 5. Издательство «Художественная литература». Москва. 1966.

Случайная встреча отставного русского офицера и русской же официантки в русской столовой на улицах Парижа неожиданно принимает очертания прекрасной истории о любви!

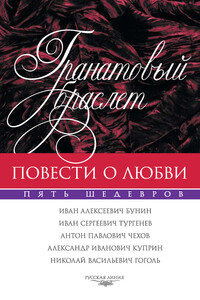

«Гранатовый браслет» А. И. Куприна – одна из лучших повестей о любви в литературе русской и, наверное, мировой. Это гимн любви жертвенной, безоглядной и безответной – той, что не нуждается в награде и воздаянии, а довольствуется одним своим существованием. В одном ряду с шедевром Куприна стоят повести «Митина любовь» И. А. Бунина, «Дом с мезонином» А. П. Чехова, «Ася» И. С. Тургенева и «Старосветские помещики» Н. И. Гоголя, которые также включены в этот сборник.

НОВАЯ КНИГА знаменитого кинокритика и историка кино, сотрудника издательского дома «Коммерсантъ», удостоенного всех возможных и невозможных наград в области журналистики, посвящена культовым фильмам мирового кинематографа. Почти все эти фильмы не имели особого успеха в прокате, однако стали знаковыми, а их почитание зачастую можно сравнить лишь с религиозным культом. «Казанова» Федерико Феллини, «Малхолланд-драйв» Дэвида Линча, «Дневная красавица» Луиса Бунюэля, величайший фильм Альфреда Хичкока «Головокружение», «Американская ночь» Франсуа Трюффо, «Господин Аркадин» Орсона Уэлсса, великая «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика и его «Широко закрытые глаза», «Седьмая печать» Ингмара Бергмана, «Бегущий по лезвию бритвы» Ридли Скотта, «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони – эти и многие другие культовые фильмы читатель заново (а может быть, и впервые) откроет для себя на страницах этой книги.

Почему сиквелы пишутся, и их становится все больше? Почему одни дописывают свои собственные произведения, а другие берутся за чужие? Можно ли считать сиквел полноценной литературой, а не «пришей кобыле хвост»? И почему так получается, что сиквел — чаще второе, нежели первое?Статья 2000 года, поэтому ни к «По ту сторону рассвета», ни к «Cердцу меча» (которые, впрочем, римейки, а не сиквелы) отношения не имеет.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.