Русский Дон Жуан - [2]

Обращение к донжуановской теме высоко ценимого им также А. К. Толстого было для Бунина «свидетельством общечеловеческих запросов духа», знаком причастности этого истинно русского художника к мировой культуре.[5] Очевиден и неизменный интерес самого Бунина к мифу о Дон Жуане. Характерно, например, что при всей антипатии к поэтическим опытам символистов, он благосклонно отнесся к стихотворению К. Д. Бальмонта «Дон-Жуан»: «Что же касается „изящной словесности“, как говорили в старину, то в сентябрьской „Книжке Недели“ достойно внимания только новое произведение К. Д. Бальмонта, и я ограничусь тем, что отмечу в своем „дневнике“ именно одно это художественное произведение. Называется оно „Дон-Жуан“ и написано в духе последнего времени, с тем оттенком, который хотя и не совсем точно, привыкли называть „декадентским“; это Дон-Жуан с характером новых настроений, и вычурность и туманность, которая утрируется писателями, охваченными этими „декадентскими“ настроениями, вредит и отмеченному произведению; видно писатели на этом пути еще не сумели стать достаточно серьезными и простыми. Но в общем, новое стихотворение г. Бальмонта выдается среди многих его произведений и написано (...) местами сильно и интересно (...)».[6]

О внимании к донжуановскому мифу (и шире — к книдскому, включающему в себя легенду о Дон Жуане) [7] свидетельствует также история, рассказанная Буниным Ирине Одоевцевой. Правда, в этой версии о Дон Жуане инициатива принадлежит женщине, оскверняющей с первым встречным могилу ее похороненного накануне нелюбимого мужа.[8] Наконец, согласно Зинаиде Шаховской, сам Бунин пытался прослыть Дон Жуаном: «Репутацию свою Дон Жуана Бунин всячески поддерживал, и нет сомнения, что женщин он любил со всей страстностью своей натуры (но Дон Жуан женщин-то не любил). Мне почему-то в донжуанство его не верилось и легкое его „притрепыванье“, типично-русское, принималось мною за некую игру, дань вежливости. Все это было скромно, несколько провинциально и даже юношески — так молодость пробует свои силы, а старость хочет показать, что в ней задержалась юность».[9]

В Приложении дан осуществленный авторами публикации перевод с испанского той части статьи, русский оригинал которой не обнаружен. Таким образом читатель может познакомиться не только с оригинальным текстом Бунина, но и с теми мыслями, которые пока, к сожалению, известны только в переводе на испанский язык.

Публикаторы выражают глубокую признательность Габриэле Маковецкой за предоставление текста бунинской статьи.

И.А. Бунин РУССКИЙ «ДОН-ЖУАН»

У Альфреда де Мюссе есть такие стихи:

Тут многое верно. Конечно, не все поэты писали о Дон-Жуане, но писало о нем, вероятно, больше поэтов, чем о каком бы то ни было другом легендарном человеке. Я видел когда-то ученую книгу «Дон-Жуан в поэзии и музыке».[11] Если память мне не изменяет, в ней назывались имена нескольких десятков поэтов и композиторов, избравших его своим героем. Среди них были люди гениальные, как Мольер или Моцарт, были талантливые и очень талантливые, как Тирсо де Молина, Мюссе, Ленау, Зорилья, Мериме, Александр Дюма,[12] были и бездарные. Не составляет исключения и русское искусство. О Дон-Жуане написал драму «Каменный гость» величайший русский поэт Пушкин. Ее положил на музыку композитор Даргомыжский. Поэму, или тоже — драму, «Дон-Жуан» написал известный поэт 19-го столетия граф Алексей К. Толстой, которого не надо смешивать ни с автором «Войны и мира», ни с недавно умершим советским романистом Алексеем Н. Толстым. Мюссе говорит, что этот сюжет всегда возвеличивал избравшего его писателя. Это не так. «Каменный гость», конечно, не лучшее произведение Пушкина, как и «Le Festin de Pierre» не лучшее (хотя и очень замечательное) произведение Мольера.

Мы в сущности ничего почти не знаем об «историческом» Дон-Жуане Тенорио. Согласно севильской легенде, был когда-то такой regidor, страшный человек, красавец и бреттер, имевший огромный успех у женщин, убивавший своих соперников, совершавший разные злодеяния, имевший бесчисленное множество врагов. Враги в конце концов устроили ему западню, убили его и, пользуясь какими-то случайными обстоятельствами, взвалили убийство на статую командора Уллоа. Должно быть, это именно так было. Легковерные поверили. Нелегковерным, вероятно, было очень удобно воспользоваться такой версией, чтобы замять дело: не судить же каменную статую. «Смерть любого человека кого-нибудь устраивает». Смерть Дон-Жуана Тенорио верно обрадовала очень многих мужчин. Легенда говорила, что он пригласил на ужин статую убитого им человека. Статуя приняла приглашение. Она явилась в назначенный день и час — для мщенья.

Я не могу отрицать, что это легенда потрясающая. Теперь, после бесчисленных поэм, драм, повестей, опер, балетов — нам трудно воспринять ее так, с той свежестью впечатления, с какой ее принимали испанцы 17-го столетия. Кивок статуи, «тяжелая поступь Командора», «пожатье каменной его десницы», истинно страшная в этих сценах музыка Моцарта, — «Don Giovanni а cenar teco minvitasti! E son venuto!. .»

Четвертый том Собрания сочинений состоит из цикла рассказов "Темные аллеи" и произведений Генри Лонгфелло, Джоржа Гордона Байрона, А. Теннисона и Адама Мицкевича, переведенных И.А. Буниным.http://rulitera.narod.ru.

«Летний вечер, ямщицкая тройка, бесконечный пустынный большак…» Бунинскую музыку прозаического письма не спутаешь ни с какой другой, в ней живут краски, звуки, запахи… Бунин не пиcал романов. Но чисто русский и получивший всемирное признание жанр рассказа или небольшой повести он довел до совершенства.В эту книгу вошли наиболее известные повести и рассказы писателя: «Антоновские яблоки», «Деревня», «Суходол», «Легкое дыхание».

«Мы оба были богаты, здоровы, молоды и настолько хороши собой, что в ресторанах, и на концертах нас провожали взглядами.» И была любовь, он любовался, она удивляла. Каждый день он открывал в ней что-то новое. Друзья завидовали их счастливой любви. Но однажды утром она ухала в Тверь, а через 2 недели он получил письмо: «В Москву не вернусь…».

Рассказ впервые опубликован в журнале «Современные записки», Париж, 1926, кн. XXXVIII.Примечания О. Н. Михайлова, П. Л. Вячеславова, О. В. Сливицкой.И. А. Бунин. Собрание сочинений в девяти томах. Том 5. Издательство «Художественная литература». Москва. 1966.

Случайная встреча отставного русского офицера и русской же официантки в русской столовой на улицах Парижа неожиданно принимает очертания прекрасной истории о любви!

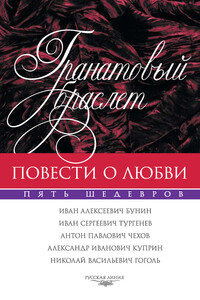

«Гранатовый браслет» А. И. Куприна – одна из лучших повестей о любви в литературе русской и, наверное, мировой. Это гимн любви жертвенной, безоглядной и безответной – той, что не нуждается в награде и воздаянии, а довольствуется одним своим существованием. В одном ряду с шедевром Куприна стоят повести «Митина любовь» И. А. Бунина, «Дом с мезонином» А. П. Чехова, «Ася» И. С. Тургенева и «Старосветские помещики» Н. И. Гоголя, которые также включены в этот сборник.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.