Русские и шведы от Рюрика до Ленина. Контакты и конфликты - [3]

Сообщение «Повести временных лет» кочевало из летописи в летопись, обрастая новыми деталями и подробностями. Так в новгородском летописании XV века появилась новая версия призвания варягов, согласно которой Рюрик был внуком легендарного новгородского старейшины Гостомысла, по совету которого он и был призван на княжение. В период феодальной раздробленности, когда Русь боролась за византийское наследство и была повернута лицом на юг, о Рюрике практически не вспоминали, хотя легенда о призвании варягов переписывалась из летописи в летопись.

Когда Россия, сбросив монголо-татарское иго, начинает прокладывать путь на Запад, рождается новая историческая концепция, согласно которой Рюрик стал связующим звеном между Москвой и Римом. В литературно-публицистическом памятнике первой четверти XVI века «Сказание о князьях Владимирских», использовавшемся для укрепления авторитета великокняжеской и царской власти и ставшем официальной концепцией политической теории и исторических прав Русского государства, Рюрик был объявлен потомком Пруса — родича кесаря Августа, посланного последним на княжение в одну из подчиненных ему земель на берега Вислы.

Эта легенда была использована при составлении Воскресенской летописи, Государева родословца в 1555 году и включена в Степенную книгу. Идеи «Сказания» были использованы Иваном IV в дипломатической борьбе с Юханом III и в обосновании своих прав на Польшу и Литву. Версия о римском происхождении Рюриковичей имела определенные политические резоны, а ее направленность была обращена не столько внутрь, сколько вовне Русского государства. Тема генеалогического превосходства русских князей над литовскими носила производный, подчиненный более общей задаче характер.

В XVII веке теорию родства Ивана Грозного с Августом через Рюрика подверг критике швед Петр Петрей: «Свирепый Иван Васильевич говорил, что ведет свой род от брата славного римского императора Августа, по имени Пруса, жившего в Придцене, но это отвергают все историки, и Иван ничем не мог доказать того».

С ним был солидарен серб Юрий Крижанич. Он, в частности, писал: «Другая глупость, будто бы царь Иван или Владимир Великий происходили из рода Августа. Ведь во времена Владимировых предков в Пруссии не было ни римлян, ни курфюрстов, ни вообще немцев. В Риме род Августа кончился на самом Августе…»

Тем не менее и сегодня на одной из стен Грановитой палаты Московского кремля можно увидеть изображение Рюрика с надписью: «В Руси самодержавное царское жезлоправление начасия от Рюрика, иже приде из варяг со двемя братомя своимя и с роды своимя, иже бе от племени Прусова. Прус же брат бысть единоначальствующего на земли Римского кесаря Августа, и великий же князь Рюрик, в Великом Новограде царствуя, остави сына своего Игоря».

О варяжском происхождении Рюрика вспомнили в Смутное время в связи с планами избрания на вакантный российский престол шведского принца Карла Филиппа. Одним из аргументов в пользу шведского кандидата было его родство с пресекшимся царским родом: «…прежние государи наши и корень их царский от их же варяжского княжения, от Рюрика»[1]. После этого Рюрик исчез из русских исторических концепций и вернулся через полтора столетия всерьез и надолго в качестве краеугольного камня норманской теории.

Научные основы норманизма были заложены в 1730 — 1760-х годах. Работавший в Российской академии наук крупный немецкий лингвист и филолог Готлиб Зигфрид Байер нашел в немецком переводе «Повести временных лет» это давнее историческое построение о призвании варягов и изложил его в своих работах. У Байера эту концепцию подхватили и развили Г.Ф. Миллер, А.Л. Шлецер и другие историки преимущественно немецкого происхождения.

Норманская теория подверглась резкой критике со стороны русских ученых. Главным критиком норманистов был М.В. Ломоносов. Он считал, что в русской истории не может и не должно быть таких постыдных страниц как призвание скандинава Рюрика. В 1749 г. он перевел научный спор в политическую плоскость, написав рапорт на имя императрицы, в котором обвинил Миллера в том, что он «изобразил Россию столь бедным народом, каким еще ни один самый подлый народ ни от какого писателя не представлен». Саму постановку вопроса о варяжских истоках российской государственности он посчитал не только национальным оскорблением, но и политической ошибкой: «Ежели положить, что Рурик и его потомки, владевшие в России, были шведского рода, не будут ли из этого выводить какого опасного следствия?» Ломоносов пытался «русифицировать» Рюрика. Его спор с Байером, Шлецером и Миллером шел, главным образом, по вопросу о происхождении Рюрика, которого он считал славянином из Пруссии.

Полемика норманистов и антинорманистов носила не только научный характер, она зависела от политической конъюнктуры. При Елизавете она обострилась как реакция на бироновщину. При Екатерине II вопрос о том, хорошо или плохо приглашать иностранцев на русский престол, предпочитали не обсуждать. В это время сюжет о призвании варягов начинает проникать в художественную литературу.

Первая литературная обработка этого сюжета принадлежит перу Екатерины II. О своей пьесе «Из жизни Рюрика» она писала Гримму: «Я не посмела поместить свои умозаключения относительно Рурика в «Историю», так как они основывались только на нескольких словах из летописи Нестора и из «Истории Швеции» Далена, но, познакомившись тогда с Шекспиром, я в 1786 г. придумала воплотить их в драматическую форму». Императрице было важно подчеркнуть иноземное происхождение основателя российской династии, показать, что порядок в России установился только с приходом к власти Рюрика. Главная задача пьесы, сюжет которой сводится к тому, что неуравновешенный честолюбец Вадим уступает трон просвещенному монарху Рюрику и становится его верным слугой, состояла в обосновании мысли о том, что монархические формы государственности были присущи сознанию русского народа уже на заре его исторической жизни.

Новгородские былины о Садко и Василии Буслаевиче — всего лишь малая часть богатейшего эпоса, рожденного на берегах Волхова и Ильменя. Более чем тысячелетняя история Новгорода Великого насыщена преданиями и легендами, в которых зашифрованы ценнейшие сведения о русской жизни. Немало загадок таит в себе и писаная история города, выросшего на пересечении торговых путей и выстоявшего в центре политических и военных баталий.

Расположенный на пересечении торговых путей, Великий Новгород с древности находился в поле пристального внимания европейцев. До начала XVIII века в Европе о нем знали больше, чем о любом другом русском городе, исключая разве что Москву, и эти сведения отразились в многочисленных сочинениях. Взгляд европейцев был в целом пристрастен, они подмечали прежде всего культурные отличия русских, все парадоксальное, экзотическое, что полагалось ожидать от народа, считавшегося варварским. Но для нас важно, что при этом иностранные наблюдатели обращали внимание на те явления обыденной жизни, над которыми живущий этой жизнью человек обычно не задумывается.

Монография посвящена актуальной научной проблеме — взаимоотношениям Советской России и великих держав Запада после Октября 1917 г., когда русский вопрос, неизменно приковывавший к себе пристальное внимание лидеров европейских стран, получил особую остроту. Поднятые автором проблемы геополитики начала XX в. не потеряли своей остроты и в наше время. В монографии прослеживается влияние внутриполитического развития Советской России на формирование внешней политики в начальный период ее существования. На основе широкой и разнообразной источниковой базы, включающей как впервые вводимые в научный оборот архивные, так и опубликованные документы, а также не потерявшие ценности мемуары, в книге раскрыты новые аспекты дипломатической предыстории интервенции стран Антанты, показано, что знали в мире о происходившем в ту эпоху в России и как реагировал на эти события.

Среди великого множества книг о Христе эта занимает особое место. Монография целиком посвящена исследованию обстоятельств рождения и смерти Христа, вплетенных в историческую картину Иудеи на рубеже Новой эры. Сам по себе факт обобщения подобного материала заслуживает уважения, но ценность книги, конечно же, не только в этом. Даты и ссылки на источники — это лишь материал, который нуждается в проникновении творческого сознания автора. Весь поиск, все многогранное исследование читатель проводит вместе с ним и не перестает удивляться.

Основу сборника представляют воспоминания итальянского католического священника Пьетро Леони, выпускника Коллегиум «Руссикум» в Риме. Подлинный рассказ о его служении капелланом итальянской армии в госпиталях на территории СССР во время Второй мировой войны; яркие подробности проводимых им на русском языке богослужений для верующих оккупированной Украины; удивительные и странные реалии его краткого служения настоятелем храма в освобожденной Одессе в 1944 году — все это дает правдивую и трагичную картину жизни верующих в те далекие годы.

«История эллинизма» Дройзена — первая и до сих пор единственная фундаментальная работа, открывшая для читателя тот сравнительно поздний период античной истории (от возвышения Македонии при царях Филиппе и Александре до вмешательства Рима в греческие дела), о котором до того практически мало что знали и в котором видели лишь хаотическое нагромождение войн, динамических распрей и политических переворотов. Дройзен сумел увидеть более общее, всемирно-историческое значение рассматриваемой им эпохи древней истории.

Король-крестоносец Ричард I был истинным рыцарем, прирожденным полководцем и несравненным воином. С львиной храбростью он боролся за свои владения на континенте, сражался с неверными в бесплодных пустынях Святой земли. Ричард никогда не правил Англией так, как его отец, монарх-реформатор Генрих II, или так, как его брат, сумасбродный король Иоанн. На целое десятилетие Англия стала королевством без короля. Ричард провел в стране всего шесть месяцев, однако за годы его правления было сделано немало в совершенствовании законодательной, административной и финансовой системы.

Владимир Александрович Костицын (1883–1963) — человек уникальной биографии. Большевик в 1904–1914 гг., руководитель университетской боевой дружины, едва не расстрелянный на Пресне после Декабрьского восстания 1905 г., он отсидел полтора года в «Крестах». Потом жил в Париже, где продолжил образование в Сорбонне, близко общался с Лениным, приглашавшим его войти в состав ЦК. В 1917 г. был комиссаром Временного правительства на Юго-Западном фронте и лично арестовал Деникина, а в дни Октябрьского переворота участвовал в подавлении большевистского восстания в Виннице.

Нет, это вовсе не кулинарная книга, как многие могут подумать. Зато из нее можно узнать, например, о том, как Европа чтит память человека, придумавшего самую популярную на Руси закуску, или о том, как король Наварры Карл Злой умер в прямом смысле от водки, однако же так и не узнав ее вкуса. А еще – в чем отличие студня от холодца, а холодца от заливного, и с чего это вдруг индейка родом из Америки стала по всему миру зваться «турецкой птицей», и где родина яблок, и почему осетровых на Руси называли «красной рыбой», и что означает быть с кем-то «в одной каше», и кто в Древнем Египте ел хлеб с миндалем, и почему монахамфранцисканцам запрещали употреблять шоколад, и что говорят законы царя Хаммурапи о ценах на пиво, и почему парное мясо – не самое лучшее, и как сварить яйцо с помощью пращи… Журналист Фаина Османова и писатель Дмитрий Стахов написали отличную книгу, нашпигованную множеством фактов, – книгу, в которой и любители вкусно поесть, и сторонники любых диет найдут для себя немало интересного.

Книга Леонида Васильева адресована тем, кто хочет лучше узнать и понять Китай и китайцев. Она подробно повествует о том, , как формировались древнейшие культы, традиции верования и обряды Китая, как возникли в Китае конфуцианство, даосизм и китайский буддизм, как постепенно сложилась синтетическая религия, соединившая в себе элементы всех трех учений, и как все это создало традиции, во многом определившие китайский национальный характер. Это рассказ о том, как традиция, вобравшая опыт десятков поколений, стала образом жизни, в основе которого поклонение предкам, почтение к старшим, любовь к детям, благоговение перед ученостью, целеустремленность, ответственность и трудолюбие.

Есть две причины, по которым эту книгу надо прочитать обязательно.Во-первых, она посвящена основателю ислама пророку Мухаммеду, который мирной проповедью объединил вокруг себя массы людей и затем, уже в качестве политического деятеля и полководца, создал мощнейшее государство, положившее начало Арабскому халифату. Во-вторых, она написана выдающимся писателем Вашингтоном Ирвингом, которого принято называть отцом американской литературы. В России Ирвинга знают как автора знаменитой «Легенды о Сонной Лощине», но его исторические труды до сих пор практически неизвестны отечественному читателю.

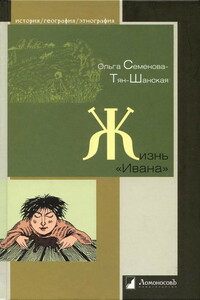

Быт дореволюционной русской деревни в наше время зачастую излишне омрачается или напротив, поэтизируется. Тем большее значение приобретает беспристрастный взгляд очевидца. Ольга Семенова-Тян-Шанская (1863 1906) — дочь знаменитого географа и путешественника и сама этнограф — на протяжении многих лет, взяв за объект исследования село в Рязанской губернии, добросовестно записывала все, что имело отношение к быту тамошних крестьян. В результате получилась удивительная книга, насыщенная фактами из жизни наших предков, книга о самобытной культуре, исчезнувшей во времени.