Русская нация. Национализм и его враги - [4]

Здесь именно не недосмотр, а сознательная политика формирования огромного человеческого массива, предназначенного для того, чтобы безропотно обслуживать романовский династически-имперский проект и его непосредственного исполнителя – дворянство, быть его пушечным мясом. Ни о какой «большой» общенародной нации при такой постановке вопроса, конечно, не могло быть и речи, и вся крестьянская политика самодержавия решительно ясна и понятна: не допустить крестьянство (а впрочем, и купечество, и духовенство тоже) на арену общественной жизни как самостоятельного субъекта. В результате, по словам Г.П. Федотова, в отличие от Московской Руси, «в петровской Империи народ уже не понимает ничего». Кстати, похожая ситуация была и в Польше, только там, при отсутствии сильной монархической власти, господствовала коллективная аристократия.

Сам династически-имперский центр не считал себя исключительно русским, а, напротив, настаивал на своей наднациональности. Политику, неподконтрольную никаким общественным силам, конечно, удобнее осуществлять, не связывая себя с каким-либо конкретным народом, а изображая из себя «равноудаленный» от всех народов империи наднациональный центр, опирающийся на лояльность этнически разношерстной элиты, которая (лояльность) направлена не на государство как таковое, а на личность монарха. Но такая элита не может образовать нацию и в этом даже не заинтересована. Весьма характерно, что министр финансов Николая I граф Е.Ф. Канкрин предлагал переименовать Россию в Романовию или в Петровию. Что ж, в этом была своя логика… В принципе подобная политика свойственна для большинства континентальных империй, но если искать наиболее близкие ее аналогии, то это будет даже не монархия Габсбургов, а скорее Оттоманская Порта.

В 1762 г. 41 % из числа 402 высших офицеров и половина из четырех офицеров самого высокого ранга были нерусскими (три четверти из них – немцы). В поздней Российской империи 38 % из 550 генералов носили нерусские фамилии, причем почти половина из них происходила из Прибалтики, Польши и с Кавказа. В 1863 г. поляки составляли 48 % служилых сословий европейской части России. Немцы (не более 1 % населения России) занимали треть высших чиновничьих и военных постов. Ситуация стала меняться только при Александре III, который пытался перейти к русской национальной политике, но его царствование было слишком коротким, а меры, им предпринятые, – слишком паллиативными.

Пресловутая «русификация», как показывают, например, работы А.И. Миллера, не являлась значимой целью для Романовых (за исключением Александра III). Русское влияние на окраины (не только их ассимиляция, но и даже простое приведение социально-политических и правовых институтов к единому стандарту) было незначительным. Скажем, княжество Финляндия представляло собой, по сути, независимое государство, имевшее свой парламент (язык заседаний которого был шведский) и не платившее налоги в имперскую казну. Немало преференций было и у Польши до восстания 1830 г. (например, конституция, сейм, собственные вооруженные силы, валюта, система образования), но даже позднее о ее русификации не было и речи. В Прибалтике доминирующей этнической группой являлись немцы, они даже количественно превосходили русских (6,9 % против 4,8 %; в Риге в 1867 г. 42 % против 25 %), не говоря уже о качественном преобладании: до 80-х годов XIX столетия (а в сельской местности до 1917 г.) власть в крае фактически принадлежала корпорации остзейского дворянства, делопроизводство и преподавание в учебных заведениях велось на немецком языке, на нем же (до 1885 г.) рижские бургомистры вели переписку с царским правительством. Об обрусении Туркестана вопрос был поставлен только в 1912 г., но до 1917 г. делопроизводство там так и не удалось перевести на русский язык. О «русификации» Кавказа и Закавказья, кажется, всерьез никто и не помышлял.

О слабости «русификаторского» правительственного проекта свидетельствует и то, что он, по сути, находился в состоянии обороны по отношению к целому ряду других ассимиляторских национальных проектов на территории самой же империи. В Западном крае это была полонизация литовцев и восточных славян через местную польскую систему начального образования. Украинский национализм к концу XIX в. обрел организационный и идеологический центр в австрийской Галиции с мощной издательской базой, научными и просветительскими учреждениями, а позднее и политическими партиями, которые возникли на десятилетие раньше, чем в Российской империи. Система образования в прибалтийских губерниях вплоть до 70-х гг. XIX в. была инструментом онемечивания латышей и эстонцев. Даже в Поволжье и Оренбургском крае в деле ассимиляции местных малых народов с русскими весьма успешно соперничали татары.

Таким образом, самодержавие проводило традиционную (и уже архаичную для XIX в.) политику имперской «равноудаленности», в то время как культурно-политические элиты ряда народов империи вполне успешно занимались нациостроительством. Романовы, не понимавшие сути национального вопроса в Новое время, не только блокировали русское нациостроительство, но и объективно подрывали основы своей собственной империи, взращивая окраинные национализмы (в лучшем случае слабо и неэффективно им сопротивляясь).

Предлагаемая книга, ставшая завершением многолетних исследований автора, не является очередной историей России. Это именно история русской нации. Поэтому читателю, думающему почерпнуть здесь элементарные сведения об отечественном прошлом, лучше обратиться к другим работам, благо их множество. Судя по электронному каталогу Российской государственной библиотеки, на русском языке не существует ни одной книги с названием «История русской нации». На первый взгляд это кажется досадной нелепостью, очередной грустной иллюстрацией к пушкинскому: «Мы ленивы и нелюбопытны».

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Жан-Кристоф Рюфен, писатель, врач, дипломат, член Французской академии, в настоящей книге вспоминает, как он ходил паломником к мощам апостола Иакова в испанский город Сантьяго-де-Компостела. Рюфен прошел пешком более восьмисот километров через Страну Басков, вдоль морского побережья по провинции Кантабрия, миновал поля и горы Астурии и Галисии. В своих путевых заметках он рассказывает, что видел и пережил за долгие недели пути: здесь и описания природы, и уличные сценки, и характеристики спутников автора, и философские размышления.

В настоящей книге американский историк, славист и византист Фрэнсис Дворник анализирует события, происходившие в Центральной и Восточной Европе в X–XI вв., когда формировались национальные интересы живших на этих территориях славянских племен. Родившаяся в языческом Риме и с готовностью принятая Римом христианским идея создания в Центральной Европе сильного славянского государства, сравнимого с Германией, оказалась необычно живучей. Ее пытались воплотить Пясты, Пржемыслиды, Люксембурга, Анжуйцы, Ягеллоны и уже в XVII в.

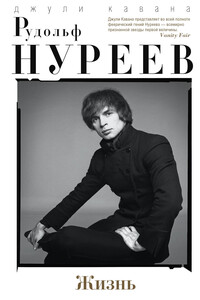

Балерина в прошлом, а в дальнейшем журналист и балетный критик, Джули Кавана написала великолепную, исчерпывающую биографию Рудольфа Нуреева на основе огромного фактографического, архивного и эпистолярного материала. Она правдиво и одновременно с огромным чувством такта отобразила душу гения на фоне сложнейших поворотов его жизни и борьбы за свое уникальное место в искусстве.

Павел Дмитриевич Брянцев несколько лет преподавал историю в одном из средних учебных заведений и заметил, с каким вниманием ученики слушают объяснения тех отделов русской истории, которые касаются Литвы и ее отношений к Польше и России. Ввиду интереса к этой теме и отсутствия необходимых источников Брянцев решил сам написать историю Литовского государства. Занимался он этим сочинением семь лет: пересмотрел множество источников и пособий, выбрал из них только самые главные и существенные события и соединил их в одну общую картину истории Литовского государства.