Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х – 1918 гг.) - [5]

В третьем параграфе рассматривается вопрос о преемниках на столичной архиерейской кафедре митрополита Антония (Вадковского), скончавшегося в ноябре 1912 г. Если о владыке Антонии в консервативных церковных кругах говорили как о «либерале», то последующих петербургских митрополитов так никто не воспринимал. Однако это не значило, что сменивший «либерального» сторонника церковных реформ «консервативный» Владимир (Богоявленский) никак не проявлял активности. Человек кристальной честности и высочайшей порядочности, владыка управлял столичной епархией в иных, чем его предшественник, условиях и прежде всего поэтому не настаивал перед государем на скорейшем созыве Собора. К тому же летом 1914 г. началась мировая война и вопрос о реформах был естественным образом отложен до лучших времен. Сменивший митрополита Владимира в ноябре 1915 г. архиепископ Питирим (Окнов) не пользовался в общественных кругах тем уважением, какое имели его предшественники. Вопрос о его назначении решался не без влияния тех сил, которые вошли в русскую истории под названием «темных». Прослывший «распутинцем», митрополит Питирим стал архиереем после перемещения митрополита Владимира в Киев. Вопрос о том, почему такое стало возможным и с чем были связаны перемещения и назначения в ту пору требует отдельного рассказа о положении в Русской Церкви «старца» Григория Распутина.

Описанию взаимоотношений священноначалия с сибирским странником, истории его постепенного возвышения и усиления его роли посвящен последний параграф четвертой главы. Распутинская тема с давних времен эксплуатируется самыми различными деятелями: от резких критиков «старца» до его искренних и истовых почитателей. Действительно, невозможно рассмотреть церковную историю предреволюционных лет, игнорируя фигуру Григория Распутина. Он – и символ эпохи, и ее порождение. Этой мысли я и придерживался, стараясь по возможности без лишнего пафоса исследовать распутинскую тему. Убитый в декабре 1916 г., Григорий Распутин оказался для многих иерархов русской Церкви тем искушением, преодолеть которое они не смогли. Все это особенно ярко обнаружилось сразу же после того, как в феврале 1917 г. в России произошла революция и государь отрекся от престола.

Последняя глава книги посвящена событиям, произошедшим в результате революционного слома. Волна «ниспровержений» епископов, первые демократические выборы епархиальных архиереев, съезды духовенства и мирян, приход в обер-прокуратуру «революционного» обер-прокурора, – все это с калейдоскопической быстротой промелькнуло в первые после-февральские месяцы. Церковь, веками связанная с самодержавным государством, в то время на ощупь искала свое место в стремительно менявшейся России. Но главным и неотложным делом стала подготовка Поместного Собора. Для этого был созван Предсоборный Совет, на котором видные иерархи и церковные богословы привели в систему накопленный за предшествовавшее десятилетие материал, озаботившись также и вопросом о соотнесении церковных реформ с произошедшими в стране изменениями. Не случайно, думается, весной-летом 1917 г. вопрос о восстановлении патриаршества особенно не выпячивался: в условиях «полевения» российского общества и роста антимонархических настроений члены Предсоборного Совета предпочитали не фокусировать на нем внимание.

Заключительный параграф пятой главы посвящен краткой характеристике основных решений, принятых на Поместном Соборе 1917–1918 гг. Многие из этих решений были разработаны непосредственно по ходу заседаний. Тогда же, осенью 1917 г., Собор решил восстановить патриаршество и избрал Святейшим патриархом Московского митрополита Тихона (Беллавина). С его избранием окончательно ушла в историю синодальная эпоха. Главный камень в основание восстановленного канонического строя русской Церкви был заложен: по словам члена Собора профессора С. Н. Булгакова, «патриаршество является символом церковной независимости, причем ему приходится вести церковный корабль по бурным волнам среди всеобщей смуты вместо прежней безопасности в гавани государства»[5].

В то время смута только еще начинала разгораться и никто не мог представить, какие испытания выпадут на долю Православной Российской Церкви. Но она входила в новую жизнь обновленной, имея перестроенную на основании канонов систему управления. Она шла навстречу времени. Предшествовавший период показал, что Церковь имела все шансы смело смотреть в будущее, ибо ее иерархи и клирики, ее светские богословы и историки в большинстве своем, вне зависимости от политических симпатий и антипатий, являлись людьми, честно оценивавшими то обстоятельство, что при внешнем «господстве» и «первенстве» православная конфессия не была благополучной. Понимание насущности церковных реформ служило гарантией того, что их осуществление – реальная задача, хотя и отложенная на неопределенный срок.

Революция оказалась тем фактором, который помог Церкви в деле созыва Собора. Но значит ли это, что Церковь психологически была готова к смене политического строя и демонтажу старой модели церковно-государственных отношений? Конечно, нет. Самодержавная империя, столь долго мешавшая созыву Собора, ничего не сделала, чтобы подготовить Церковь к самостоятельному политическому бытию, да, скорее всего, и не могла ничего сделать. В итоге, 1917 год стал для Церкви рубежным не только в связи с гибелью монархии, но и в связи с изменением ее положения в государстве: в начале (при Временном Правительстве) оно было не до конца определенным, а затем (после прихода к власти большевиков) – определенно неудовлетворительным.

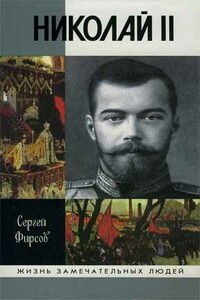

Книга известного петербургского историка Сергея Фирсова — первый в XXI веке опыт жизнеописания Николая II, представляющий собой углубленное осмысление его личности, цельность которой придавала вера в самодержавие как в принцип. Называя последнего российского императора пленником самодержавия, автор дает ключ к пониманию его поступков, а также подробно рассматривает политические, исторические и нравственные аспекты канонизации Николая II и членов его семьи.

Настоящая книга представляет собой сборник статей, посвященных проблемам церковной жизни и церковно-государственных отношений эпохи Императора Николая II. Некоторые из представленных материалов публикуются впервые; большинство работ увидело свет в малотиражных изданиях и на сегодняшний день недоступно широкому читателю. В статьях, составляющих книгу, затрагиваются темы, не получившие освящения в монографиях автора «Православная Церковь и государство в последнее десятилетие существования самодержавия в России» (СПб., 1996) и «Русская Церковь накануне перемен (1890-е-1918 гг.)» (М., 2002). Книга предназначена специалистам-историкам и религиоведам, а также всем интересующимся историей России и Русской Православной Церкви в последний период существования Империи.

Книга посвящена исследованию вопроса о корнях «сергианства» в русской церковной традиции. Автор рассматривает его на фоне биографии Патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского; 1943–1944) — одного из самых ярких и противоречивых иерархов XX столетия. При этом предлагаемая вниманию читателей книга — не биография Патриарха Сергия. С. Л. Фирсов обращается к основным вехам жизни Патриарха лишь для объяснения феномена «сергианства», понимаемого им как «новое издание» старой болезни — своего рода извращенный атеизмом «византийский грех», стремление Православной Церкви найти себе место в политической структуре государства и, одновременно, стремление государства оказывать влияние на ход внутрицерковных дел. Книга адресована всем, кто интересуется историей Русской Православной Церкви, вопросами взаимоотношений Церкви и государства.

Эта книга является переизданием вышедшего в 1903 г. популярного сборника «Искра Божия», составленного известным духовным писателем, протоиереем Григорием Дьяченко. «Искра Божия» ориентирована на религиозно-нравственное воспитание девочек, девиц и жен и явилась первым в российской педагогической литературе опытом создания собственно книги для девочек. Ее цель – показать, что истинное призвание женщины составляют семья, материнство и воспитание детей. В сегодняшние времена так называемой феминизации далеко не лишним будет напоминание об этом великом предназначении.

Экспансия новой религиозности (в формах оккультизма, магии, мистицизма, паранаучных верований, нетрадиционных методов лечения и т.п.) - одна из примет нашего времени. Феномен новой религиозности радикально отличается от исторически сложившихся, традиционных для данного общества религий, и при этом не сводится исключительно к новым религиозным движениям. В монографии рассмотрен генезис новой религиозности, проанализированы ее основные особенности и взаимосвязь с современной массовой культурой и искусством. Для специалистов в области культурологии, религиоведения, философии, студентов гуманитарных вузов и широкого круга читателей.

В настоящем выпуске «Трудов ГМИР» публикуются материалы конференции «Феномен паломничества в религиях: Священная цель, священный путь, священные реликвии» (2008), а также статьи, посвященные изучению отдельных собраний ГМИР, истории религии и секулярных идей в России, Западной Европе и Индии. Издание рассчитано на историков, философов, археологов, искусствоведов и музейных работников.

Отец Иоанн (Шаховской), архиепископ Сан-Францисский, пожалуй, самая известная для обычного человека, личность русского православного зарубежья. С 1948 года и до своей смерти в 1989 году он ежедневно беседовал на «Радио Свобода» с русским человеком. Передача так и называлась — «Беседы с русским народом». Он говорил о вере, от которой отошел строитель коммунизма. Беседовал об истории Великой России, которую в стране советов пытались переписать по-новому, о трагедии, которую народ не желал, да и не мог осознать.

Влияет ли экология на религиозные взгляды? Зависят ли наши убеждения от того, какие ландшафты нас окружают и каких животных мы видим? Скажем, если бы Иисус никогда не видел агнцев, а имел дело только со страусами – мы знали бы совершенно иное христианство? И наоборот: зависит ли экология от религии? Как монотеистические религии влияют на глобальное потепление, а зороастризм – на птиц?Через мифы и истории Константин Михайлов рассказывает о том, почему мы верим в то, во что верим, как окружающая среда на нас влияет, а мы – на нее.

Данная книга повествует об истории появления неоязыческого движения в России. В ней рассматриваются идеи и способы неоязыческой пропаганды, а также приведен разбор наиболее тиражируемых мифов неоязычества. Книга может быть использована в качестве пособия священниками, миссионерами, апологетами, приходскими консультантами для ведения конструктивной полемики с адептами неоязычества, а также может быть интересна широкому кругу православных христиан и всем интересующимся новыми религиозными движениями.