Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х – 1918 гг.) - [2]

При идеологическом подходе к исторической проблематике все дело в знаках: что для одних очевидный плюс, то для других – столь же несомненный минус. Такой подход, с одной стороны, упрощая ученому решение поставленной им задачи, с другой, – лишь усложняет ее: ведь требуется искусная и определяемая идеологическим заказом систематизация материала.

Идеализация прошлого, точно так же, как и излишний критицизм при его оценке, заставляет исследователя искать ответа на традиционные и не очень плодотворные вопросы: кто виноват в происшедшем и что возможно или необходимо было в тех условиях делать. Но поставив эти вопросы, историк, увы, оказывается в положении обвинителя и оценщика. Это не всегда плохо: например, разве можно отказаться от оценки случившихся в нашей стране гонений на религию и Церковь и не осудить их?

Но в данном случае речь идет о другом: в исторической работе приоритет должен отдаваться не идеологической или иной оценке, а анализу, в котором учитывались бы все возможные pro et contra. Выводы должен сделать сам читатель, это его право и, если угодно, нравственная обязанность. Тем более, когда речь идет о церковной проблематике и касается эпохи, предшествовавшей одной из самых кровавых революций.

Чтобы дать возможность читателю оценить положение Православной Церкви в Российской империи конца XIX – начала XX вв., книга открывается обзором, в котором представлены основные данные о церковной жизни того времени. При этом мы стараемся избегать отождествления Православной Церкви с «ведомством православного исповедания», хотя «ведомство» по сути и осуществляло контроль за деятельностью Церкви. Дабы понять, что могла и чего не могла осуществлять Церковь в империи, необходимо проанализировать ее материальные возможности и правовое положение, а также роль и влияние верховного ктитора Церкви – императора. С этой целью я посчитал необходимым затронуть вопрос о религиозных взглядах самодержца и о религиозном восприятии им своей власти. Император II был сложным человеком, определить поведение которого в нескольких словах вряд ли возможно.

Так, В. И. Гурко, занимавший при П. А. Столыпине пост товарища министра внутренних дел и закончивший карьеру членом Государственного Совета, считал «едва ли не главной причиной внутренних смут, омрачивших царствование Николая II и приведших в конечном счете к крушению государства, ‹…› именно стремление царя осуществить такой способ правления, который не соответствовал мощи его духовных сил»[1]. Но судить об этой «мощи» трудно, не понимая характера свойственной последнему русскому самодержцу религиозности. Тем более, когда пытаешься оценить возможность проведения в годы его правления церковных реформ. Именно поэтому, по моему убеждению, стоит согласиться с составителями «Материалов, связанных с вопросами о канонизации царской семьи» в том, что «сколь бы противоречивым не представлялся характер государственной деятельности императора Николая II, ее основным религиозно-нравственным итогом следует признать тот факт, что царствование этого государя явилось весьма значительной, хотя и исторически запоздалой попыткой привнести в государственную жизнь России идеалы православного мировоззрения»[2].

В течение первых лет правления императора Николая II – с 1898 г. – во главе столичной кафедры находился митрополит Антоний (Вадковский), один из наиболее известных архипастырей начала XX столетия. Яркий проповедник и талантливый богослов, учитель многих выдающихся церковных деятелей (например, будущего патриарха Московского и всея Руси Сергия), митрополит Антоний сыграл важную роль в жизни Православной Церкви. С его именем оказались связаны все основные события «церковной революции» 1905 г., когда вопрос о созыве Собора считался фактически решенным, а в столичном архипастыре современники видели главного кандидата на место Всероссийского патриарха. В 1906 г. он состоял председателем Предсоборного Присутствия. По этой причине рассказ о митрополите Антонии выделен в отдельный параграф.

Специальный параграф посвящен рассмотрению вопроса о роли обер-прокурора Святейшего Синода К. П. Победоносцева, его политических и церковно-исторических взглядах, а также о его системе управления «ведомством православного исповедания». Руководивший обер-прокуратурой более 25 лет, Победоносцев влиял на подбор епископата и решение основных вопросов «церковного строительства». Чтобы понять, какие «учащие» силы имела Церковь на начало XX столетия, мне казалось необходимым рассказать не только о Победоносцеве и епископате его времени, но и о феномене «ученого монашества», проявившегося в конце XIX столетия. Несмотря на исключительное влияние обер-прокуратуры на внутрицерковную жизнь, последняя все же развивалась не только в направлении, указанном светскими властями. Стремление изменить прежние формы церковно-государственных отношений (разумеется, при сохранении первенства и господства в России Православной Церкви) и укрепить церковную самостоятельность путем проведения Собора и восстановления канонического церковного строя стало в 1905 г. неожиданным сюрпризом, преподнесенным Победоносцеву «его» епископатом.

Настоящая книга представляет собой сборник статей, посвященных проблемам церковной жизни и церковно-государственных отношений эпохи Императора Николая II. Некоторые из представленных материалов публикуются впервые; большинство работ увидело свет в малотиражных изданиях и на сегодняшний день недоступно широкому читателю. В статьях, составляющих книгу, затрагиваются темы, не получившие освящения в монографиях автора «Православная Церковь и государство в последнее десятилетие существования самодержавия в России» (СПб., 1996) и «Русская Церковь накануне перемен (1890-е-1918 гг.)» (М., 2002). Книга предназначена специалистам-историкам и религиоведам, а также всем интересующимся историей России и Русской Православной Церкви в последний период существования Империи.

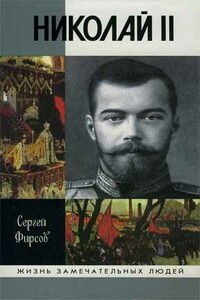

Книга известного петербургского историка Сергея Фирсова — первый в XXI веке опыт жизнеописания Николая II, представляющий собой углубленное осмысление его личности, цельность которой придавала вера в самодержавие как в принцип. Называя последнего российского императора пленником самодержавия, автор дает ключ к пониманию его поступков, а также подробно рассматривает политические, исторические и нравственные аспекты канонизации Николая II и членов его семьи.

Книга посвящена исследованию вопроса о корнях «сергианства» в русской церковной традиции. Автор рассматривает его на фоне биографии Патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского; 1943–1944) — одного из самых ярких и противоречивых иерархов XX столетия. При этом предлагаемая вниманию читателей книга — не биография Патриарха Сергия. С. Л. Фирсов обращается к основным вехам жизни Патриарха лишь для объяснения феномена «сергианства», понимаемого им как «новое издание» старой болезни — своего рода извращенный атеизмом «византийский грех», стремление Православной Церкви найти себе место в политической структуре государства и, одновременно, стремление государства оказывать влияние на ход внутрицерковных дел. Книга адресована всем, кто интересуется историей Русской Православной Церкви, вопросами взаимоотношений Церкви и государства.

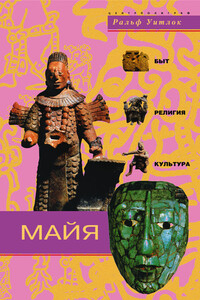

В этой книге популярно и увлекательно рассказывается о зарождении, расцвете и крушении загадочной цивилизации майя. Вы узнаете о народе, который строил прекрасные города-государства и замечательно вел сельское хозяйство. В его религии огромную роль играла астрология и, благодаря этому обстоятельству, совершенствовались математика и астрономия. Майя смогли создать точнейшие календари, поразительную архитектуру и искусство, проникнутые их глубокими и таинственными верованиями.

В своей книге известный советский историк-религиовед Ефим Фёдорович Грекулов, основываясь исключительно на подлинных источниках, предлагает вниманию читателя несколько очерков, посвященных истории русского духовенства. Эти очерки, знакомя читателя с различными скрытыми бытовыми особенностями духовенства, являются достаточно показательными для обстоятельной оценки этого явления российской истории.Книга представляет интерес для самых широких читательских кругов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Невероятный успех Дэна Брауна и его последователей в очередной раз показал огромную популярность христианской темы. Но книг, посвященных «новым прочтениям» и «тайнам» христианства, издано гораздо больше, чем книг о собственно христианстве, особенно написанных для нецерковной аудитории. Именно этим объясняется «экскурс» Елены Прудниковой, автора нашумевших исторических исследований, посвященных сталинской эпохе, в такую, казалось бы, неожиданную область.Возможно ли соединить приверженность Православию с исторической объективностью? Традиционно «скучную» религиозную тему с основным принципом автора «книга должна быть интересной»? Оказалось, возможно – и не только это.

Откуда в нашем восприятии появилась сама идея единого Бога?Как менялись представления человека о Боге?Какими чертами наделили Его три мировые религии единобожия — иудаизм, христианство и ислам?Какое влияние оказали эти три религии друг на друга?Известный историк религии, англичанка Карен Армстронг наделена редкостными достоинствами: завидной ученостью и блистательным даром говорить просто о сложном. Она сотворила настоящее чудо, охватив в одной книге всю историю единобожия — от Авраама до наших дней, от античной философии, средневекового мистицизма, духовных исканий Возрождения и Реформации вплоть до скептицизма современной эпохи.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.