Руда - [2]

Сегодня Маремьянин черед кормить пастуха. Пастух — человек мирской: каждый день у новой хозяйки обедает. И уж как ни бедна хозяйка, хоть из последнего вылезет, а накормит пастуха вдоволь. Знает, что плохой обед скажется на боках ее же буренки. Пастух, поди, и коров так помнит: эта вот с того двора, где масляными шаньгами потчевали, а эта — с того, где оставили впроголодь. Припомнит пастух худую еду — и с водопоя буренку не вовремя сгонит, не дождется, чтоб напилась, или от бодливой коровенки спасти не поторопится.

Ходит, от печи к столу Маремьяна, подкладывает пастуху. Того уж в пот ударило. Съел щи с бараниной, съел пирог с соленой рыбой. Груздей с квасом поел всласть и от ярушников не отказывается. Маремьяна их все на стол поставила, только один оставила себе на шестке, прикрыла вехоткой. Не дай бог, подумает, что пожалела.

— Кушай, Степушка. Квасу-то плеснуть еще?

— Не. Кислый чего-то квас у тебя… А ну плесни.

Кто-то заскрипел половицами в темных сенцах, чья-то рука нашаривала запор. Маремьяна вздрогнула, прислушалась. «Не Егорушка ли?» — подумала привычно. Знала, что не может того быть, что далеко Егор, — да разве мыслям закажешь?

Вошел низенький человек в звериной шкуре. Снял рваную шапку, поклонился низко — метнулась черная косичка:

— Пача,[2] пача! Поганы лепешки есть?

Маремьяна махнула рукой; уходи, мол, с богом.

— А, это вогул! — повернулся пастух. — Какие это он лепешки спрашивает?

— Скоромное. Блины черствые да оладьи. Они зимой больше ходят, после масленицы. Русским в пост скоромное есть нельзя, а бывает — с масленки что сдобное остается. Ну, чем выбрасывать, им подают.

— Обнищали вогулишки. Уж и летом побираются.

Манси[3] поклонился еще, безнадежно помигал больными, красными веками и вышел, напяливая шапку. Маремьяна вернулась было к столу, да передумала. Кинулась к шестку, достала что-то из-под вехотки и торопливо вышла из избы.

Когда Маремьяна вернулась, пастух доедал последний ярушник и допивал квас, отдуваясь после каждого глотка.

— Пожалела? — спросил он.

— Ну, что ж… Муж у меня и два сына… на чужой стороне. Вот и думаешь: если никто странненькому подавать не будет… Как им быть?

Маленькие избы слободы Мельковки рассыпались под самой стеной Екатеринбургской крепости. Избы все новые, да и сама крепость только десять лет назад построена в этих лесах. Из Мельковки виден вал крепости. Он тянется на пол версты и только в одном месте прорван заводским прудом. За валом — стена-палисад из вплотную поставленных двухсаженных бревен. По углам стены — башенки-бастионы, на них торчат часовые.

Тесно в крепости: много фабрик открылось у исетской плотины — якорная, посудная, колокольная, жестяная, проволочная; много мастерового народу свезено и поселено здесь. Стали строить слободы за крепостным валом — по берегам Исети. Тут селились торговые и ремесленные люди, выкликанцы из разных губерний; особую улочку отвели для ссыльных. А уж Мельковка сама выросла: домик к домику, без порядка, притыкались бобыли — поденщики и упрямые кержаки.[4] Кержаки соседства не любят, у них и постройка — у каждого своя крепость, кругом высокий забор да на окнах тяжелые ставни.

Самая маленькая избенка в Мельковке у солдатской жены старухи Маремьяны. Построена избенка заводскими плотниками на казенный счет. На забор лесу не хватило, так и осталась избенка неогороженной: маленькая и беззащитная.

«Один сын — не сын, два сына — полсына, три сына — сын», — говаривала Маремьяна старинную пословицу.

Три сына было у нее, когда ее муж, солдат Тобольского полка, ушел в дальний поход: не то к калмыкам, не то к китайской границе. Ушел — да так и канул. Десять лет прошло с тех пор. Сама растила и поднимала она сыновей. Но недолго поработали оба старших: сгибли безо времени на заводской огненной работе. Сразу постарела Маремьяна, поседела и сгорбилась. Стала жить для третьего сына. «Егорушку я сберегу, — говорила она. — Отец вернется, спросит: „Где сыновья?“ Я Егорушкой заслонюсь тогда».

Маремьяна выполняла и тяжелую заводскую работу и бабью домашнюю, — не знала усталости, старалась для сына — последышка. А какая особенная доля могла быть у солдатского сына? Уже дело известное: только придет в возраст — поставят его к плавильным печам либо отдадут в другое заводское мастерство. Будет гнуть горб на вековечной работе. Женится с позволения Конторы горных дел; может быть, избенку новую поставит, будет детей растить и одного за другим отдавать в те же заводские работы… Всё заранее известно, от века так повелось.

Однако Маремьяна верила и сына в этом с детства убеждала, что ему судьба будет иная. Как она радовалась, когда Егора взяли в школу при заводе: будет первый в их роду грамотный человек!

Ученье в школе шло круглый год. Летом занимались часов по двенадцати, зимой — часов по шести. Только в самое темное время, зимой, приходилось на месяц делать перерыв: не жечь же дорогие свечи ради ученья. Но наука не очень быстро подвигалась в школе, учеников часто отрывали для разной работы. То пошлют дрова для школы рубить и пилить; то нехватка работников на сплаве — и учеников заставляют носить железо на суда-коломенки.

В Екатеринбургской крепости перемены — обербергамта больше нет, вместо него создано главное заводов правление. Командир уральских и сибирских горных заводов Василий Никитич Татищев постепенно оттесняет немецкую администрацию от руководства. В то же время недовольные гнётом крепостные бегут на волю и объединяются вокруг атамана Макара Юлы. Главный герой повести — арифметический ученик Егор Сунгуров поневоле оказывается в центре событий.

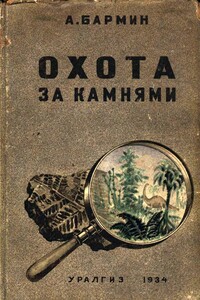

Научно-художественная книга для юных геологов-разведчиков. Книга вооружает читателя необходимыми знаниями для того, чтобы самостоятельно разобраться в геологическом строении местности, найти обнажения горных пород, опробовать россыпь, взять образец и документировать свою разведочную работу. Книга учит находить следы прошлой жизни в слоях земной коры и хранить найденные окаменелости. В приложении дается описание тех минералов, которые или наиболее широко распространены или являются особенно нужными промышленности. Указаны простейшие Способы определения минералов, геологические признаки залегания полезных ископаемых и использование их в промышленности.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Новеллы А. Бараша (1889–1952), писателя поколения Второй алии, посвящены судьбе евреев в различные периоды истории народа.

Второй том романа «Мечтатели Бродвея» – и вновь погружение в дивный Нью-Йорк! Город, казавшийся мечтой. Город, обещавший сказку. Город, встречи с которым ждешь – ровно как и с героями полюбившегося романа. Джослин оставил родную Францию, чтобы найти себя здесь – на Бродвее, конечно, в самом сердце музыкальной жизни. Только что ему было семнадцать, и каждый новый день дарил надежду – но теперь, на пороге совершеннолетия, Джослин чувствует нечто иное. Что это – разочарование? Крушение планов? Падение с небес на землю? Вовсе нет: на смену прежним мечтам приходят новые, а с ними вместе – опыт. Во второй части «Мечтателей» действие разгоняется и кружится в том же сумасшедшем ритме, но эта музыка на фоне – уже не сладкие рождественские баллады, а прохладный джаз.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.