Российские реформы и мировой опыт - [5]

К крупномасштабным общественным работам прибегали в период Великой депрессии в США. Этот опыт в определенных аспектах может быть полезен. Однако следует учитывать, что преодоление кризиса перепроизводства ставило в качестве первостепенной задачу «подкачки» покупательского спроса, и общественные работы должны были в существенной мере выполнять такую функцию. При нашем же дефиците и нехватке товаров речь скорее всего может идти о связывании «лишних» денег населения и откачке спроса. Этот момент должен быть учтен при разработке программы общественных работ.

К 1933 г. в США 25 % всей рабочей силы составляли безработные. Согласно выработанному правительством Рузвельта плану основную часть помощи лишившимся работы в этот период по причинам общенационального характера должно было взять на себя Федеральное правительство. Что же касается категории социально не защищенных лиц (инвалидов, сирот, нетрудоспособных), то забота о них возлагалась на местные органы власти, ибо их нужды никак не были связаны с общим кризисом, а носили постоянный характер.

Одной из составных частей «нового курса» Рузвельта стала обширная программа общественных работ, осуществляемая в рамках целого ряда специально созданных государственных структур и организаций. На реализации многообразных проектов общественных работ (ремонт и строительство дорог, других объектов инфраструктуры, строительство жилья, очистка и посадка лесов и парков, мелиорация и т. д.) были заняты миллионы американцев. В ходе организации столь масштабных общественных работ выявились определенные проблемы и возникли серьезные трудности.

[69]

1. Кто и в какой пропорции должен осуществлять финансирование: Федеральное правительство, штаты, местные органы власти? Федеральное правительство выделяло крупные средства, и некоторые программы осуществлялись исключительно как федеральные. В большинстве программ устанавливалось соотношение: на каждые 3 доллара средств местных органов отпускался 1 доллар из федеральной казны (или близкое ему: 30 % из федеральных средств и 70 % из местных). Но все основные программы базировались на прямых крупных бюджетных ассигнованиях муниципальным властям.

2. Как распределялись отпущенные средства между штатами? В целом действовали по принципу — наибольшие суммы направляются в штаты, где темпы падения общего уровня жизни были самыми резкими.

3. Как разделить и согласовать функции федеральных органов, штатов и местных органов по реализации и управлению проектами так, чтобы эти уровни не «мешали» друг другу.

Одним из наиболее удачных, по признанию экспертов, стал подход, примененный в рамках «Администрации гражданских работ» (США). В этом случае ассигнование проектов носило исключительно федеральный характер, одобрение проектов зависело только от органов США на уровне штатов, а практическое руководство и надзор осуществляли местные органы.

4. Как бороться с коррупцией на уровне штатов, с разбазариванием, неэффективным использованием государственных средств, с по пытками извлекать из них незаконные прибыли?

Борьба с этими вечными пороками велась традиционно. В одном только штате Висконсине было уволено 72 ответственных работника, к десяткам и сотням злоупотребляющих своим положением были приняты меры дисциплинарного характера. Другим способом преодоления неэффективности стала линия на привлечение частных подрядчиков для реализации отдельных проектов. Но основным такой подход не стал.

5. Каким проектам общественных работ следует отдать предпочтение: быстроразворачивающимся, трудоемким и некапиталоемким, решающим прежде всего проблему безработицы; или более основательным, требующим правовой и инженерно-научной проработки, капитало- и материаловмким, менее трудоемким, но ориентированным на рабочую силу высокой квалификации и в конечном итоге открывающим возможности и прокладывающим дорогу экономическому оживлению в силу своей самоокупаемости и большей эффективности? Разные проекты имели разную ориентацию. Но в самые острые моменты предпочтение отдавалось первому подходу.

Общественные работы, которые поведут к существенному увеличению покупательского спроса без адекватного увеличения предложения товаров и услуг, могут лишь обострить кризисную ситуацию и потому нецелесообразны. Таким образом, одним из условий, изначально заданных, является: общественные работы должны вести к пополнению рынка товарами и услугами, в первую очередь удовлетворяющих «социальные» потребности.

Наиболее перспективным может стать широкое жилищное строительство (желательно наиболее дешевым и не требующим высокой квалификации способом, например, монолитное). Продажа, в том числе и в рассрочку, созданного жилья одновременно способствовала бы частичному смягчению жилищной проблемы и откачке потребительского спроса. Другим обширным полем мог бы стать ремонт и строительство речных и морских портов (с технологией «река — море»), в которых Россия начинает испытывать все большую нужду после отхода ключевых портов к другим странам. Пользование портовыми мощностями потом

[70]

можно продавать заинтересованным предприятиям. Третье направление — строительство дорог. Четвертое — экологические (консервационные) мероприятия.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

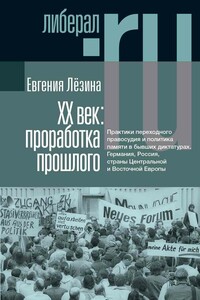

Бывают редкие моменты, когда в цивилизационном процессе наступает, как говорят немцы, Stunde Null, нулевой час – время, когда история может начаться заново. В XX веке такое время наступало не раз при крушении казавшихся незыблемыми диктатур. Так, возможность начать с чистого листа появилась у Германии в 1945‐м; у стран соцлагеря в 1989‐м и далее – у республик Советского Союза, в том числе у России, в 1990–1991 годах. Однако в разных странах падение репрессивных режимов привело к весьма различным результатам.

Сборник воспоминаний и других документальных материалов, посвященный двадцатипятилетию первого съезда РСДРП. Содержит разнообразную и малоизвестную современному читателю информацию о положении трудящихся и развитии социал-демократического движения в конце XIX века. Сохранена нумерация страниц печатного оригинала. Номер страницы в квадратных скобках ставится в конце страницы. Фотографии в порядок нумерации страниц не включаются, также как и в печатном оригинале. Расположение фотографий с портретами изменено.

«Кольцо Анаконды» — это не выдумка конспирологов, а стратегия наших заокеанских «партнеров» еще со времен «Холодной войны», которую разрабатывали лучшие на тот момент умы США.Стоит взглянуть на карту Евразии, и тогда даже школьнику становится понятно, что НАТО и их приспешники пытаются замкнуть вокруг России большое кольцо — от Финляндии и Норвегии через Прибалтику, Восточную Европу, Черноморский регион, Кавказ, Среднюю Азию и далее — до Японии, Южной Кореи и Чукотки. /РИА Катюша/.

Израиль и США активизируют «петлю Анаконды». Ирану уготована роль звена в этой цепи. Израильские бомбёжки иранских сил в Сирии, события в Армении и история с американскими базами в Казахстане — всё это на фоне начавшегося давления Вашингтона на Тегеран — звенья одной цепи: активизация той самой «петли Анаконды»… Вот теперь и примерьте все эти региональные «новеллы» на безопасность России.

Вместо Арктики, которая по планам США должна была быть частью кольца военных объектов вокруг России, звеном «кольца Анаконды», Америка получила Арктику, в которой единолично господствует Москва — зону безоговорочного контроля России, на суше, в воздухе и на море.

Успехи консервативного популизма принято связывать с торжеством аффектов над рациональным политическим поведением: ведь только непросвещённый, подверженный иррациональным страхам индивид может сомневаться в том, что современный мир развивается в правильном направлении. Неожиданно пассивный консерватизм умеренности и разумного компромисса отступил перед напором консерватизма протеста и неудовлетворённости существующим. Историк и публицист Илья Будрайтскис рассматривает этот непростой процесс в контексте истории самой консервативной интеллектуальной традиции, отношения консерватизма и революции, а также неолиберального поворота в экономике и переживания настоящего как «моральной катастрофы».