Рембо сын - [7]

Какое спокойствие на вас тогда снизойдет, какую силу вы в себе ощутите, какие горизонты откроются перед вами — а все потому, что вы не Артюр Рембо.

IV

Итак, поэт, больше не отбрасывающий тени

Итак, поэт, больше не отбрасывающий тени, получил два письма от совсем юного Рембо, отбрасывающего на нас такую же громадную тень, как маленький остроконечный колпак Данте на итальянский язык и как лавры Вергилия на самого Данте — ибо писатели люди внушаемые, мнительные и свято верящие в авторитеты. Читая эти письма, Банвиль сразу учуял, что имеет дело с новым Жюльеном Сорелем, на сей раз из арденнской глуши; тут он не ошибся: письма — это силки, расставленные на ближнего, на того единственного ближнего, которого мы хотим изловить и приручить; и Рембо отлично владел ремеслом птицелова. Стихи — ловушка похитрее, для более разборчивой жертвы. По стихам, которые сопровождали письма, обосновывали и оправдывали их, Банвиль наверняка определил, что к нему обратился вовсе не Растиньяк и не Жюльен Сорель, а кто-то совсем другой, ведь Банвиль, будучи Банвилем, то есть вчерашним днем, старым ворчуном, чей взгляд и помыслы постоянно прикованы к куполу Академии, все же знал, как спаять друг с другом две стихотворные строки и, что гораздо труднее, как таким вот инструментом из двух строк захватить и удержать кусочек мира; он знал, он же занимался этим всю свою жизнь. В одаренном стихотворце, юном, но далеко не наивном, избравшем себе образцом Гюго, за его очевидными рифмами Банвиль расслышал иную, скрытую, неизвестную даже автору рифму: ей абсолютно безразличен тот, через кого она пением либо скрежетом выражает себя; она происходит от очень древнего способа связывать воедино июнь, язык и самого себя, иногда из этой связки рождается музыка: совсем маленький выводок, всего какие-нибудь три-четыре ноты, но деспотично повторяющиеся и сочетающиеся друг с другом, говорят, именно их разнообразные сочетания и делают поэта великим; этот выводок, или эта мелодия, или эта деспотичность нарушает планы рифмоплета и решает все за него, от начала до конца: возможно, именно она решает, что вы однажды проснетесь Жюльеном Сорелем или в полдень своей жизни сочините некую вещицу, такую же неотразимую безделицу, как колпак Данте (и, в ожидании лучшего, опубликуете ее под названием «Цветы Зла» — так, ничтожно малый этап в завоевании Парижа), что всю вторую половину дня вы будете тщетно ждать, когда эта вещица сделает вас королем, и что вечером, сами не зная, как такое случилось, вы будете сидеть в скверном брюссельском трактире и без конца, до исступления, повторять одно и то же полуслово — «клятье»; и что, ложась спать, вы все еще будете считать себя Жюльеном Сорелем, будете так думать до конца своих дней, унесете это убеждение с собой в могилу, несмотря на то, что когда-то написали «Цветы Зла». По крайней мере, однажды Банвиль уже встречал такое вот заблудшее честолюбие, которое делает из людей великих поэтов, встречал во плоти и крови, это у него он отбил толстуху Мари Добрен, для него просил у министра нищенскую пенсию; его сумел распознать. Вот почему теперь он сразу распознал его в стихах Рембо. Так нам, поклонникам, хочется думать; но порой в нас закрадывается сомнение; когда сомневаешься, говоришь себе, что с этой музыкой все не так просто, быть может, мы сами создали ее нашими истовыми молитвами, мы, а не Бог, мы, а не все девять муз, слетевшиеся в Шарлевиль, мы, а не гений, что эти ноты на нотном стане начертало наше пламенное обожание, длившееся целое столетие. Что бы мы себе ни говорили, ясно одно: традиция сложилась; возможно, это всего лишь незатейливая песенка, но в нас она отдается торжественными звуками органа.

Нам, поклонникам, хочется верить, что Банвиль услышал именно орган; что он, возможно, услышал в стихах школьника отзвуки прыжков Карабос, беснующейся во внутреннем пространстве; ее радостную встречу с Капитаном; безупречный брак, соединивший сигнал горна с молитвой; смехотворную в своей обыденности домашнюю драму, возвеличенную до размеров пышной литургии, рассказанную ясным и внятным языком, но словно окутанную некоей пеленой, неузнаваемую. Если обратиться к более старомодным образам, взятым из тогдашней системы представлений, а не из нашей, современной, где все и всегда принято объяснять проблемами в семье, — то скрытая рифма, которую услышал и распознал Банвиль, являла собой силу, которая сталкивает гнев и жалость, неутихающую обиду и милосердие, причем держит их не в одной руке, а в разных, не давая им соприкасаться и смешиваться, не допуская примирения между ними, угасания их взаимной вражды — и вдруг выбрасывает их на арену, словно бойцовых петухов, подзуживает, растаскивает и спускает вновь, сопровождая кульминационные моменты схватки тревожным рокотом барабанов. Если ваше личное преклонение перед Рембо подсказывает вам другие метафоры (которые вы принимаете за идеи, и которые ими являются), вы назовете участников этого поединка по-своему; скажете, что это бунт и чистая любовь, или небытие и спасение, или падение в бездну и в этом падении — неизменное присутствие того, кого уже не называют Богом; вы скажете, что это скорбь по утраченному Богу и блеф, с помощью которого нам возвращают Бога; если вы не любите Бога, вы скажете: это радость стихийная — от сознания, что ты жив, и радость безнадежная — от сознания, что ты — раб смерти. Называйте, как хотите, это не важно; важно только, чтобы эти медные тарелки были в чьих-то крепких руках, чтобы их умело ударяли друг о друга, и они производили шум, который мы слышим в стихах Рембо. Прислушиваясь к этой музыке, Банвиль, который был по-своему честен, который сам давно утратил внутреннюю рифму, но умел распознавать ее у других, Банвиль задумчиво взял перо и приготовился писать ответ; в шелковой шапочке, за большим письменным столом поэта, перед букетом пионов, глядя на какую-нибудь псевдоантичную статуэтку, превращенную в пресс-папье, задумчиво помешивая ложечкой чай с ромом (Верлен говорит, что у Банвиля пили такой чай), размышляя, взвешивая все «за» и «против», этот человек, похожий на Жиля, сочинил ответ. Он предсказал юноше из Арденн блестящее будущее и послал ему по почте пресловутый черенок, в одном из писем, которые до нас не дошли.

«Император Запада» — третье по счету сочинение Мишона, и его можно расценить как самое загадочное, «трудное» и самое стилистически изысканное.Действие происходит в 423 году нашего летоисчисления, молодой римский военачальник Аэций, находящийся по долгу службы на острове Липари, близ действующего вулкана Стромболи, встречает старика, про которого знает, что он незадолго до того, как готы захватили и разграбили Рим, был связан с предводителем этих племен Аларихом и даже некоторое время, по настоянию последнего, занимал императорский трон; законный император Западной Римской империи Гонорий прятался в это время в Равенне, а сестра его Галла Плацидия, лакомый кусочек для всех завоевателей, была фактической правительницей.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Второе издание. Воспоминания непосредственного свидетеля и участника описываемых событий.Г. Зотов родился в 1926 году в семье русских эмигрантов в Венгрии. В 1929 году семья переехала во Францию. Далее судьба автора сложилась как складывались непростые судьбы эмигрантов в период предвоенный, второй мировой войны и после неё. Будучи воспитанным в непримиримом антикоммунистическом духе. Г. Зотов воевал на стороне немцев против коммунистической России, к концу войны оказался 8 Германии, скрывался там под вымышленной фамилией после разгрома немцев, женился на девушке из СССР, вывезенной немцами на работу в Германии и, в конце концов, оказался репатриированным в Россию, которой он не знал и в любви к которой воспитывался всю жизнь.В предлагаемой книге автор искренне и непредвзято рассказывает о своих злоключениях в СССР, которые кончились его спасением, но потерей жены и ребёнка.

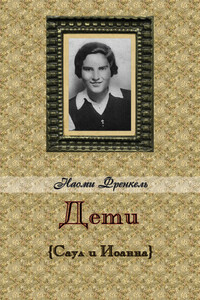

Наоми Френкель – классик ивритской литературы. Слава пришла к ней после публикации первого романа исторической трилогии «Саул и Иоанна» – «Дом Леви», вышедшего в 1956 году и ставшего бестселлером. Роман получил премию Рупина.Трилогия повествует о двух детях и их семьях в Германии накануне прихода Гитлера к власти. Автор передает атмосферу в среде ассимилирующегося немецкого еврейства, касаясь различных еврейских общин Европы в преддверии Катастрофы. Роман стал событием в жизни литературной среды молодого государства Израиль.Стиль Френкель – слияние реализма и лиризма.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сюжетная линия романа «Гамлет XVIII века» развивается вокруг таинственной смерти князя Радовича. Сын князя Денис, повзрослев, заподозрил, что соучастниками в убийстве отца могли быть мать и ее любовник, Действие развивается во времена правления Павла I, который увидел в молодом князе честную, благородную душу, поддержал его и взял на придворную службу.Книга представляет интерес для широкого круга читателей.

Профессор университета и литературовед Доминик Виар (1958) в статье «Литература подозрения: проблемы современного романа» пробует определить качественные отличия подхода к своему делу у нынешних французских авторов и их славных предшественников и соотечественников. Перевод Аси Петровой.

Писатель, критик и журналист Мишель Бродо (1946) под видом вымышленного разговора с Андре Жидом делает беглый обзор современной французской прозы.

Переведенная Валерием Кисловым антиутопия «Орлы смердят» — вышел из-под пера Лутца Бассмана (1952). Но дело в том, что в действительности такого человека не существует. А существует писатель и переводчик с русского на французский Антуан Володин (1949 или 1950), который пишет не только от своего лица, но поочередно и от лица нескольких вымышленных им же писателей. Такой художественный метод назван автором постэкзотизмом. «Вселенная моих книг соткана из размышлений об апокалипсисе, с которым человечество столкнулось в ХХ веке, который оно не преодолело и, думаю, никогда не преодолеет.

Сюжет романа представляет собой достаточно вольное изложение биографии Николы Теслы (1856–1943), уроженца Австро-Венгрии, гражданина США и великого изобретателя. О том, как и почему автор сильно беллетризовал биографию ученого, писатель рассказывает в интервью, напечатанном здесь же в переводе Юлии Романовой.