Ребро барана - [2]

Георгия назначили замдиректора музея-заповедника в бухарской цитадели – Арке, и они переехали прямо туда, в бывший дворец диван-кушбеги, первого визиря эмира бухарского. Дворцом эти неуклюжие темные покои можно было назвать с трудом… Нога осторожно ступала по нескольким слоям пыльных ковров, изъеденных молью. Весь город казался состоящим из загустевшей пыли: сейчас она висит в воздухе охристо-серыми мечетями и медресе, пухлыми минаретами, куполами гробниц и базаров, а налети ветер посильнее – и развеет их по пустыне. На искусственном холме Арка, внутри странного дворца, так непохожего на петербургские, жилось как в колодце – полумрак и прохлада. Только в особо жаркие, редкие дни, когда солнце пропекало его почти насквозь, массивные маслянистые стены начинали источать тонкий аромат плова, старинного плова – на курдючном сале, с фруктами и дичью, – с запахом той самой фазанятины, что каких-то полвека назад пряталась в густых тугаях Заравшана, служивших убежищем и для оленя, и для тигра.

Потом – Ташкент. Сразу не полюбила его Роза Францевна, однако ничего не поделаешь: мужа перевели в республиканское министерство культуры, по партийной линии двигали, и ее пристроили. А поселились они сразу в том самом доме, где она теперь осталась одна, среди тех самых вещей, которые теперь приходилось выменивать на еду или просто выбрасывать. Некоторые из них сами пропадали, как будто из жалости, – видимо, боясь ввести хозяйку в замешательство, погрузить в ненужные воспоминания. Даже очень большие вещи: так, за пару дней до отъезда зятя помутилось старинное зеркало, принадлежавшее тетке Георгия, а некогда и первой домовладелице – самой что ни на есть природной княжне, что твоя Джаваха. Княжна была старой девой и не снимала черной вуали, курила трубку с длиннющим, оправленным в бисерные чехольчики чубуком и разводила канареек. Соседские мальчишки по воскресным дням продавали их на Тезиковке, а половину выручки отдавали Надежде Отаровне. Георгий ненадолго пережил тетку: погиб при странных обстоятельствах, в разгар знаменитого «хлопкового дела», – подавился насмерть на министерском торжестве, вроде когда плов ел. Привезли его домой с распахнутым, незакрывающимся ртом, а из глотки торчала баранья косточка, – так и хоронили, прикрыв лицо платком.

Роза Францевна ту косточку, перед тем как заколотили гроб, вынула и сохранила, держала в комоде среди пачек махорки и стопок отрывных календарей. Но и она пропала сразу после ухода Славика, – а ушел ведь он как-то не по-людски, не попрощался даже, чуть ли не в чем был. Может, он и унес кость?…

II

Еще в девяностые годы дом был полон жизни, не говоря уже о более ранних, благословенных временах, золотых временах, когда и фонтаны на площадях Ташкента били выше и веселее, и официозные розы и парадные канны цвели пышнее, а ирисы и тюльпаны в садике Розы Францевны не переставали радовать ее многочисленных друзей. Луковицами ее снабжал Васильич – «главный ирисовод Ташкента», как его величали близкие и дальние знакомые. В дни цветения каждого из сортов Роза Францевна приглашала полюбоваться ими одноклассников Сергея, единственного внука: были они все как на подбор будущими знаменитостями – «юными гениями», как их величала сама Роза Францевна: Кирилл Ужевский днями не выходил из своей мастерской по соседству – ваял огромные пластилиновые головы Пушкина и Шерлока Холмса, а потом отливал их в свинце; Ваня Игошин объездил полмира как участник международных физических олимпиад; Гриша Фоменко изучал полдюжины древних языков и стоял на пороге важного исторического открытия; а Жорик Бантеев с закрытыми глазами мог собрать компьютер хоть из папиросной бумаги и опутывал Тезиковку загадочными локальными сетями, отчего неоднократно бывал приводим в соответствующие органы, правда, пока городского масштаба. Сам же Сергей считался гением литературным – поэтом-бунтарем, «поэтом в пустыне», гордым и одиноким. Вика развелась с его отцом, когда Сергею шел седьмой год – прямо на изломе эпох, как тогда многим казалось. Славик увлекся каким-то непотребным оккультизмом и – в периоды между запоями – умудрялся издавать множество брошюр о великих посвященных и о собственном внетелесном опыте – и все под грифом полулегального Общества Индии Духа, которое он сам и основал.

– Нет, вы еще не понимаете, что такое Ташкент! что он значит для Космических Иерархий Света! – вещал Славик на собраниях Общества. – Это одна из самых мощно заряженных энергетических шамбал планеты! В Новую Эпоху именно Ташкенту и Санкт-Петербургу предстоит стать духовными центрами возрождающейся России – единственной в мире страны, в которой есть слово «духовность», кстати.

После вступительной речи Славика старейший ченнелер Ташкента по фамилии Андрейчук устраивал прямой сеанс связи с Богом: прикрывал глаза и дребезжащим голосом, медленно, чуть ли не по слогам надиктовывал своему добровольному секретарю Киму бесконечные внутренние диалоги, которые вели между собой ипостаси этого самого Бога. Внешне Андрейчук был похож то ли на Данте, то ли на Паганини, а сам писал картины маслом и периодически устраивал свои персональные выставки в Обществе. Славик часто задавал через него вопросы Богу. Бог отвечал: «Так как душа твоя наполнена всяческими благими устремлениями в будущее нашего общего прошлого, в котором тебе никогда не оказаться, потому что ты считаешь, что Я ограничен в пространстве и во времени и что Я в них пребываю, а не они во Мне, значит, так и будет продолжаться, пока твоя внутричеловеческая сущность не пробудится для великих свершений, а она уже вполне созрела для сего и ждет лишь всесовершенного толчка сродни гравитационному, но трансмутация твоя пройдет, конечно, легко и безболезненно, хотя и не без некоторого конфликта с общественностью и задержкой внешнего чувственного восприятия гор, степей, арыков и железобетонных девятиэтажек».

Повесть лауреата премии «Дебют» Саши Грищенко «Вспять» на первый взгляд предельно фактографична, однако на деле это попытка преодоления правды факта. Реалии детства и дома, воспоминания и семейные предания втекают в поток земного времени, и вся повесть смотрится развернутой метафорой сыпучести, бегучести, невозвратимости бытия.

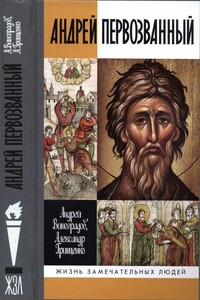

Книга об апостоле Андрее по определению не может быть похожа на другие книги, выходящие в серии «ЖЗЛ», — ведь о самом апостоле, первым призванном Христом, нам ровным счётом ничего (или почти ничего) не известно. А потому вниманию читателей предлагается не обычное биографическое повествование о нём, но роман, в котором жизнь апостола — предмет научного поиска и ожесточённых споров, происходящих в разные исторические эпохи — и в начале IX века, и в X веке, и в наши дни. Кто был призван Христом к апостольству вместе с Андреем? Что случилось с ним после описанных в Новом Завете событий? О чём повествовали утраченные «Деяния Андрея»? Кто был основателем епископской кафедры будущего Константинополя? Путешествовал ли апостол Андрей по Грузии? Доходил ли до Киева, Новгорода и Валаама? Где покоятся подлинные его мощи? Эти вопросы мучают героев романа: византийских монахов и книжников, современных учёных и похитителей древних рукописей — все они пишут и переписывают Житие апостола Андрея, который, таинственно сходя со страниц сгоревших книг, в самые неожиданные моменты является им, а вместе с ними — и читателям.

"Манипулятор" - роман в трех частях и ста главах. Официальный сайт книги: http://manipulatorbook.ru ВНИМАНИЕ! ПРОИЗВЕДЕНИЕ СОДЕРЖИТ НЕНОРМАТИВНУЮ ЛЕКСИКУ! ПОЭТОМУ, ЕСЛИ ВЫ НЕ ДОСТИГЛИ ВОЗРАСТА 18+ ИЛИ ЧТЕНИЕ ПОДОБНОГО КОНТЕНТА ПО КАКИМ ЛИБО ПРИЧИНАМ ВАМ НЕПРИЕМЛЕМО, НЕ ЧИТАЙТЕ "МАНИПУЛЯТОРА".

«За окном медленно падал снег, похожий на серебряную пыльцу. Он засыпал дворы, мохнатыми шапками оседал на крышах и растопыренных еловых лапах, превращая грязный промышленный городишко в сказочное место. Закрой его стеклянным колпаком – и получишь настоящий волшебный шар, так все красиво, благолепно и… слегка ненатурально…».

Генри Хортинджер всегда был человеком деятельным. И принципиальным. Его принципом стало: «Какой мне от этого прок?» — и под этим девизом он шествовал по жизни, пока не наткнулся на…

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Есть на свете такая Страна Хламов, или же, как ее чаще называют сами хламы – Хламия. Точнее, это даже никакая не страна, а всего лишь небольшое местечко, где теснятся одноэтажные деревянные и каменные домишки, окруженные со всех сторон Высоким квадратным забором. Тому, кто впервые попадает сюда, кажется, будто он оказался на дне глубокого сумрачного колодца, выбраться из которого невозможно, – настолько высок этот забор. Сами же хламы, родившиеся и выросшие здесь, к подобным сравнениям, разумеется, не прибегают…

Книга «Ватиканские народные сказки» является попыткой продолжения литературной традиции Эдварда Лира, Льюиса Кэрролла, Даниила Хармса. Сказки – всецело плод фантазии автора.Шутка – это тот основной инструмент, с помощью которого автор обрабатывает свой материал. Действие происходит в условном «хронотопе» сказки, или, иначе говоря, нигде и никогда. Обширная Ватиканская держава призрачна: у неё есть центр (Ватикан) и сплошная периферия, будь то глухой лес, бескрайние прерии, неприступные горы – не важно, – где и разворачивается сюжет очередной сказки, куда отправляются совершать свои подвиги ватиканские герои, и откуда приходят герои антиватиканские.