Реактивные первенцы СССР — МиГ-9, Як-15, Су-9, Ла-150, Ту-12, Ил-22 и др. - [8]

По результатам изучения машины в ЦАГИ на долю пустого He-162A-2 приходилось 70,2 %, силовую установку — 27,6 %, планер — 37,2 % (крыло — 11,3 %, фюзеляж — 13 %, горизонтальное оперение — 1,75 %, вертикальное оперение — 1,2 %), несъемное оборудование — 2,5 %, бронезащиту — 2,9 %, управление самолетом — 1,1 % и шасси — 8,5 %.

В заключение приведу выводы, сделанные специалистами ЦАГИ по результатам лабораторных исследований машины:

«1. Самолеты He-162A-1 (и A-2) принадлежат к числу лучших легких истребителей, принимавших участие во Второй мировой войне.

2. Достоинством истребителя He-162 является его большая весовая отдача, достигающая при максимальной перегрузке 47,3 % и при нормальной нагрузке 38,3 %. Весовая отдача современных самолетов находится в пределах от 18 до 32,2 %.

3. Вес пустого самолета, равный 1523 кг, является наименьшим по сравнению с весами пустого самолета современных истребителей, находящихся в пределах от 2244 до 3273 кг.[2]

4. Вследствие меньшей лобовой площади установка ВРД дает возможность по сравнению с установкой поршневого двигателя уменьшить лобовое сопротивление самолета. На истребителе He-162 эта возможность полностью использована, так как двигатель расположен над фюзеляжем.

5. Вследствие крепления стоек шасси к фюзеляжу, а не к крылу фюзеляж самолета находится от земли на небольшом расстоянии.

6. Заливка горючего непосредственно в кессон крыла увеличила запас горючего в крыле почти на 10 %.

7. Пружинный механизм выпуска шасси обеспечивает его выпуск вне зависимости от работы или остановки двигателя, т. е. от работы моторной группы помп.

8. Отсутствие на самолете светового оборудования (внутреннего и посадочного освещения, аэронавигационных огней и световой сигнализации) дает возможность считать, что по своему назначению самолет He-162 является только дневным истребителем.

9. Бронеплиты, установленные на самолете He-162, в значительной степени используются в качестве силового элемента конструкции, что снижает мертвый вес брони…»

Примечание.

1. По материалам иностранных источников. По результатам изучения трофейного экземпляра самолета в СССР размах крыла — 12 метров и его площадь — 21,5 м>2. Длина самолета — 10,4 м.

2. Продолжительность полета.

3. С дополнительным оборудованием — 1833 кг. По результатам обследования в ЦАГИ.

Таким образом (вопреки мнению Галланда), появись He-162 на полтора года раньше, господство в воздухе на стороне Германии сохранилось бы гораздо дольше.

Другим истребителем, которому в СССР уделялось слишком много внимания, был EF-126 «Долли» с пульсирующим ВРД, разработанный компанией «Юнкерс».

Весной 1944 года Министерство авиации Германии разработало спецификацию на небольшой скоростной истребитель-перехватчик. Для участия в конкурсе были представлены самолеты P.1104 компании «Мессершмитт», P.1077 «Юлия» фирмы «Хейнкель» и EF-126.

Один такой самолет с пульсирующим ВРД «Аргус-226» (советское обозначение Ю-226) осенью 1945 года доставили в СССР. К работе по его изучению и испытаниям подключили немецких специалистов, интернированных из Германии.

Ведущими по самолету, получившему в Советском Союзе обозначение Ю-126, были летчик-испытатель Людвиг Гофман и инженер В. Леманн, а от ЛИИ — И. Н. Квитко.

Испытания двигателя Ю-226 проводились на летающей лаборатории Ju-88, пилотировавшейся Гансом Шрайбером.

В 1948 году завершились испытания «реактивной трубы» «Аргус-226» на стенде и 44 полета общей продолжительностью 19,5 часа. Испытания на стенде показали тягу 540 кгс (вместо 500 кгс) с уменьшенным расходом горючего на 20 % против расчета.

Первые два летных экземпляра самолета[3] выполнили пять и семь планирующих полетов соответственно. При этом были изучены характеристики самолета в безмоторном полете и отработана методика посадки на лыжи.

После запрещения в октябре 1947 года проводить летные испытания в ЛИИ самолеты «126» (У-3, У-4 и У-5) перевезли на заводской аэродром. Непонятно только зачем, поскольку весь негатив от применения ПуВРД был налицо. Одумались лишь в 1948 году, когда последовало распоряжение о снятии темы с производства.

Глава 2

ПОЛУРЕАКТИВНЫЕ ИСТРЕБИТЕЛИ

Информация о состоянии авиации Германии и союзников СССР, поступавшая по разведывательным каналам, настораживала. Все чаще в сводках можно было прочитать о разработке и испытаниях за рубежом реактивных самолетов. Противопоставить мы на тот момент ничего не могли и, естественно, начали хвататься за соломинки. Любые предложения по увеличению скорости полета с использованием дополнительных ЖРД, пульсирующих и прямоточных ВРД рассматривались в правительстве, и им давался «зеленый свет».

Жидкостные ракетные двигатели, а выбор их, даже с учетом проектировавшихся, был не велик, стали устанавливать на самолеты-истребители Лавочкина и Яковлева (Як-3), бомбардировщик Пе-2. Прямоточные ВРД проверялись на истребителях ЛаГГ-3, Ла-7 и Ла-9, пульсирующие — на Ла-9. Но практической пользы от них не было. В первом случае преимущество над противником было в течение считаных минут, не оставлявших времени на прицеливание, во втором — высокое аэродинамическое сопротивление дополнительных двигателей лишь незначительно компенсировалось их временной тягой. А от пульсирующих ВРД был только шум, высокий уровень которого негативно действовал на психику не только противника, но и летчиков.

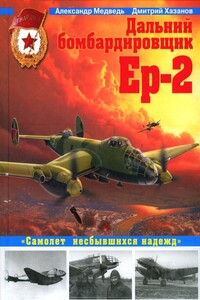

Очередной номер журнала «Авиаколлекция» рассказывает о дальнем бомбардировщике Ep-2, которому было суждено стать «самолётом несбывшихся надежд». Вы познакомитесь с историей создания, описанием конструкции, модификациями, опытом боевого применения и вариантами окраски этой машины.

Эта книга – самая полная творческая биография Сергея Владимировича Ильюшина, восстанавливающая историю всех проектов его прославленного КБ, – как военных, так и гражданских, от первых опытных моделей 1930-х гг. до современных авиалайнеров.Мало кому из конструкторов удается создать больше одного по-настоящему легендарного самолета, достойного войти в «высшую лигу» мировой авиации. У ильюшинского КБ таких шедевров более десятка. Непревзойденный Ил-2 по праву считается лучшим штурмовиком Второй Мировой, Ил-4 – выдающимся бомбардировщиком, Ил-28 – «гордостью советского авиапрома», а военно-транспортный Ил-76 в строю уже 40 лет! Не менее впечатляют и триумфы заслуженного ОКБ в гражданском авиастроении – «илы» успешно конкурировали с лучшими зарубежными авиалайнерами, четыре самолета, носившие имя С.В.

Его называют «последним великим авиаконструктором XX века». Он создал 22 типа самолетов, в том числе самые большие и грузоподъемные в мире, ставшие «визитной карточкой» нашей страны. Именно его машине принадлежит абсолютный рекорд продолжительности активной службы — легендарный Ан-2 серийно выпускался более полувека! А всего на счету прославленного «антоновского» КБ около 500 авиационных рекордов, большинство из которых не побиты до сих пор.Хотя Олег Константинович Антонов получил всемирное признание как конструктор гражданских и транспортных самолетов, его КБ активно работало и в военной области, о чем прежде не принято было упоминать.

Вступив в Великую Отечественную войну на истребителях, во всем уступавших немецкой авиатехнике, «сталинские соколы» завершили Вторую мировую на великолепных Ла-7 и Як-3, превосходивших не только «мессеры» и «фоккеры», но и «спитфайры» с «лайтнингами». Именно на Ла-7 воевал лучший советский ас Иван Кожедуб, одним из первых сбивший реактивный Me-262 и заваливший в небе над Берлином пару американских «мустангов».Победное окончание войны и перевод страны «на мирные рельсы» позволили авиастроителям перейти от деревянных конструкций к цельнометаллическим.

На фронте Як-3 заслужил почетное прозвище «ПОБЕДА». Этот авиашедевр стал «венцом творения» прославленного ОКБ А. С. Яковлева. Этот великолепный, сверхлегкий, сверхманевренный, скоростной, простой в пилотировании самолет по праву считается лучшим советским истребителем конца войны. Приняв боевое крещение летом 1944 года, новый «Як» сразу стал любимой машиной «сталинских соколов», которые впервые получили самолет, превосходивший «мессеры» и «фоккеры» по всем статьям. По отзывам наших летчиков: «Як-3 — это шедевр! Мне бы его над Курской Дугой и Днепром — я бы немцам такое устроил!», «Чудо-машина! Мечта пилота!», «Наш Як-3 в наборе высоты „мессера“ настигал, на вираже — настигал, в пикировании — настигал, а бил везде со страшной силой и наверняка!» Высоко оценивали новый «Як» и немецкие асы, считавшие его более опасным противником, чем хваленые британские «спитфайры» и американские «мустанги». Эта книга воздает должное легендарному истребителю, ставшему вершиной советского авиастроения Великой Отечественной войны и одним из символов Победы.

Известный ученый и литератор, член Французской академии Жорж Дюби (1919–1996) занимает особое место в современной историографии, являясь автором многочисленных глубоких исследований по истории средневековой Франции, а также популярных книжек по избранной им теме. Его захватывающие книги, смелость и богатство содержания которых поражают читателя, стали одним из символов Франции. В предлагаемой вниманию читателей работе автор рассматривает средневековое французское общество, как бы поднимаясь над фактологической картиной прошлого, уделяя внимание лишь отдельным, наиболее ярким историческим событиям.

Генерал А. И. Деникин. Кто спас советскую власть от гибели. Перевод парижского издания 1937 года в современную орфографию. Флибуста. 2018.

Впервые после 1903 г. переиздаётся труд военного историка С. А. Зыбина (9 октября 1864, Москва – 30 июня 1942, Казань). В книге нашли отражение как путевые впечатления от деловой поездки в промышленный центр Бельгии, так и горькие размышления о прошлом и будущем Тулы – города, который мог бы походить на Льеж, если бы сам того пожелал… Как приложение приводится полный текст интерпретации образа тульского косого левши, отождествлённого Зыбиным с мастером А. Сурниным.

В этой книге последовательно излагается история Китая с древнейших времен до наших дней. Автор рассказывает о правлении императорских династий, войнах, составлении летописей, возникновении иероглифов, общественном устройстве этой великой и загадочной страны. Книга предназначена для широкого круга читателей.

О строительстве, становлении и печальной участи Оренбургского Успенского женского монастыря рассказывает эта книга, адресованная тем, кто интересуется историей родного края и русского женского православия.

Книга была дважды издана на русском языке, переведена на английский, отдельные главы появились на многих европейских языках. Книга высоко оценена рецензентами в мировой литературе как наиболее полное описание истории вмешательства коммунистической партии в развитие науки, которое открыло простор для процветания шарлатанов и проходимцев и привело к запрещению многих приоритетных направлении российской науки. Обширные архивные находки позволили автору коренным образом переработать книгу для настоящего издания, включив в нее новые данные и концессии.

«А «Харрикейны»-то ихние — дрянь!» — сказал товарищ Сталин об истребителях Hawker Hurricane Mk.II, поставлявшихся в СССР из Великобритании во время Великой Отечественной войны. Во многом он был прав. К началу 1942 года «Ураган» (так переводится с английского название этого самолета) действительно устарел и уже не мог соперничать с немецкими «мессерами» Bf.109 модификаций F и G. Но, с другой стороны, даже наши специалисты признавали превосходство «Харрикейнов» над отечественными И-16, которых на фронте оставалось еще немало, — «англичанин» был полностью радиофицирован, на редкость живуч и гораздо проще «ишака» в пилотировании, что немаловажно для пилотов-«скороспелок», которых тысячами выпускали по ускоренной программе летные школы.

Этот самолет опроверг миф о «техническом отставании России». Этот авиашедевр совершил настоящую революцию в военном деле — до его появления специалисты полагали, что боевое применение авиации ограничится воздушной разведкой, а роль бомбовозов отводили дирижаблям-«цеппелинам». «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» стал первым многомоторным бомбардировщиком в мире — немцам удалось создать что-то подобное только через два года, а нашим союзникам по Антанте — лишь в конце войны. Громадный воздушный корабль (механики в полете прямо по крылу добирались до моторов, а на одной из фотографий просто стоят на фюзеляже, словно на палубе прогулочного парохода), «Муромец» оправдал свое богатырское имя, в годы Первой Мировой поднявшись на защиту Отечества.

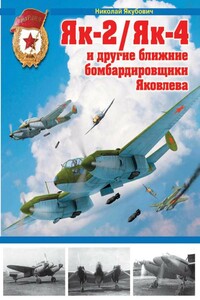

Этот двухмоторный разведчик продемонстрировал на испытаниях скорость, невиданную даже для истребителей, — выше, чем у «Мессершмитта» Bf.109. За этот самолет А. С. Яковлев был награжден орденом Ленина, автомобилем ЗИС и премией в 100 тысяч рублей. Но, по отзывам летчиков, воевавших на Як-2 и Як-4, «самолет этот с трудом можно было назвать боевым. Малая бомбовая нагрузка, ненадежная работа пулеметов делали его малопригодным для боевых действий. Дефекты, выявленные еще перед войной, так и не устранили. Правда, он обладал высокой скоростью, позволявшей легко уходить от «мессеров», и довольно плохо горел в случае попадания вражеских снарядов.

Боевые самолеты, как и люди, бывают счастливыми и невезучими, удачливыми — и не очень. Одним из таких «лузеров» стал дальний бомбардировщик Ер-2, который должен был прийти на смену устаревшим ДБ-3, но, несмотря на ряд оригинальных решений (крыло типа «чайка», фюзеляж треугольного сечения, создававший подъемную силу) и массу достоинств (большая бомбовая нагрузка, мощное оборонительное вооружение, два пилота, которые могли подменять друг друга в полете), из-за проблем с двигателями этот самолет выпускался лишь небольшими сериями — в начале Великой Отечественной «ерами» были укомплектованы два «особых» полка, почти полностью сгоревших в битве за Москву.