Развитие анархо-коммунизма Кропоткина в либертарной мысли 1920-х — 1930-х гг. - [2]

Характерны высказывания делегатов ФОРА на конгрессе анархо-синдикалистского Интернационала в 1931 г., в ходе дискуссии о капиталистической рационализации: «Не только политический фашизм, но и капиталистический индустриализм является опаснейшей формой тирании. Товарищи полагают, что экономический вопрос один имеет решающее значение. Однако капиталистический аппарат, если он останется, как есть, и в наших руках никогда не станет инструментом освобождения человека, подавленного гигантским механизмом. Экономический кризис вызван огромным развитием машин и рационализации... это универсальный кризис, который может быть решен только социальной революцией». «Индустриализация не является необходимой, — утверждали аргентинские анархисты. — Люди тысячелетия жили без нее, жизненное счастье и благосостояние не зависят от индустриализации». Они призывали вернуться «к простоте природы, к сельскому хозяйству, к коммуне. Только следуя этим принципам, можно преодолеть рыночное производство и перейти к системе свободного распределения»[7].

ФОРА внесла вклад в развитие анархо-коммунистической доктрины, создав принципиально новую модель анархистского движения. Если Кропоткин выступал за работу анархистов в революционных профсоюзах при одновременном создании внутри них анархистского центра (по типу бакунистского Альянса в Первом Интернационале)[8], то аргентинские либертарии отвергли разделение на массовую синдикалистскую и идейную анархистскую организацию и выступили за их соединение воедино. ФОРА выдвинула идею «анархистской организации трудящихся», построенной на профессиональной основе, но выросшую не из строго экономических задач, а из идеи солидарности, взаимопомощи и анархистского коммунизма. Она должна была одновременно вести борьбу за непосредственное улучшение положения трудящихся, способствуя тем самым укоренению среди них навыков свободы и солидарности, и пропагандировать анархистский коммунизм.

* * *

В японском анархистском движении идеи Кропоткина пользовались огромной популярностью. Здесь, как и в ряде других стран Востока, они соответствовали глубинным общинным традициям трудящихся[9]. В 1928 г. в Японии было даже начато издание полного собрания сочинений Кропоткина[10].

Многие идеи ведущих теоретиков анархо-коммунизма в Японии (Сюдзё Хатта и Сакутаро Иваса) напоминают взгляды аргентинских рабочих анархистов. Однако, опираясь на труды Кропоткина, либертарии Страны Восходящего Солнца пошли дальше, доведя такие положения, как критика марксистской философии истории, индустриализма и идейно-нейтрального синдикализма, до их логического завершения.

Японские анархо-коммунисты подробно обосновали концепцию анархистской революции как кардинального разрыва с логикой капитализма и индустриализма. Нынешнее общество, говорили они, основано на разделении труда и вытекающей отсюда иерархии; это разделение и его венец, механизация, лишают трудящегося всякой ответственности и требует координирующей и руководящей власти, что несовместимо с принципами либертарного коммунизма, определенными Кропоткиным. Поэтому структура будущего свободного общества не может соответствовать структуре существующего, авторитарного и капиталистического. Оно должно будет преодолеть индустриализм, пагубное современное разделение труда и опираться на иную концепцию, соединяющую потребление и производство, причем с упором на потребление. Ее базовой единицей должна стать самообеспечивающаяся автономная коммуна, соединяющая промышленность и сельское хозяйство. В этом отношении Хатта и его товарищи высказывались гораздо более детально и определенно, чем аргентинская ФОРА.

Японские анархисты признавали классовую борьбу историческим фактом, но отказывались видеть в ней базу для либертарной революции, которая, как они считали, вырастает не из экономических противоречий капитализма и не из материальных интересов классов, а из стремления к освобождению человека и ликвидации классов вообще. «Если мы поймем. ... что классовая борьба и революция — это разные вещи, то вынуждены будем сказать, что было бы большой ошибкой заявлять..., будто революция произойдет с помощью классовой борьбы, — подчеркивал Хатта. — Даже если путем классовой борьбы произойдет изменение общества, это не будет означать, что произошла настоящая революция»[11].

Известно, что Кропоткин, позитивно относясь к революционному синдикализму, как к методу действий, критиковал стремление превратить его в особую идеологию и вытекающие из этого представления о новом обществе, в основе которого был бы положен исключительно производственный принцип[12]. ФОРА и японские анархо-коммунисты также отвергали синдикализм как идеологию и социальную модель. Они видели в такой модели воспроизведение индустриально-капиталистической системы. Продолжение разделения общества на группы в соответствии с видом выполняемого труда, сохранение фабричной системы и централизации, организация социума на основе и вокруг профессиональных и отраслевых союзов увековечили бы разделение труда и иерархию управления. «Синдикализм, — писал Хатта, — заимствует капиталистический способ производства, а также сохраняет систему крупных фабрик, прежде всего — разделение труда и способ хозяйственной организации, который избрал своей основой производство»[13]. Структура синдикатов вырастает из капиталистического способа производства и создает организацию, служащую зеркальным отражением индустриально-капиталистических структур. Хатта предсказывал, что если устранить капиталистических хозяев и передать шахты — шахтерам, домны — сталелитейщикам и т.д., то противоречия между отраслями производства и неравенство между отдельными группами рабочих сохранятся. А значит, потребуется некая форма арбитража или органа по разрешению конфликтов между этими секторами и группами. Это создаст реальную опасность возникновения классов и приведет к появлению нового государства и правительства в лице профсоюзной бюрократии, которая, писал Сакутаро Иваса, стремится встать на место капиталистов, как другие члены банды стремятся скинуть главаря, чтобы самим возглавить грабеж.

Князь Петр Алексеевич Кропоткин в полной мере владел искусством оставаться собой, жить по собственным убеждениям и, если надо, плыть против течения. При всей целостности его натуры в личности Кропоткина совмещалось все самое несовместимое. Чиновник особых поручений, подающий надежды администратор, талантливый военный разведчик, он отказался от государственной карьеры, первоначально – ради науки. Философ, писатель-мемуарист и журналист, географ, геолог, биолог-естествоиспытатель, экономист, этнограф, социолог, историк, литературовед – это все он, Кропоткин, почти что второй Ломоносов.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

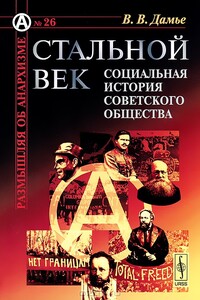

Настоящая книга посвящена социальной истории России со времени революции 1917–1921 гг. до распада Советского Союза в 1991 г. Основное внимание уделяется развитию общества в контексте политики форсированной индустриальной модернизации, которую проводили российские правительства в XX веке, и социальному сопротивлению народных масс навязанному «сверху» курсу. Автор прослеживает эволюцию форм самоорганизации и сопротивления наемных работников и крестьянства, показывает их силу и слабость. Значительное место в книге уделено также изменениям в правящем классе советского общества, его фрагментации и роли этих процессов в размывании и разрушении монолитной индустриально-капиталистической модели «концерна СССР». Книга адресована как профессиональным историкам, так и активистам общественных движений, а также школьникам и студентам, изучающим историю России, и всем, кто интересуется вопросом о характере советского общества.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Стоицизм, самая влиятельная философская школа в Римской империи, предлагает действенные способы укрепить характер перед вызовами современных реалий. Сенека, которого считают самым талантливым и гуманным автором в истории стоицизма, учит нас необходимости свободы и цели в жизни. Его самый объемный труд, более сотни «Нравственных писем к Луцилию», адресованных близкому другу, рассказывает о том, как научиться утраченному искусству дружбы и осознать истинную ее природу, как преодолеть гнев, как встречать горе, как превратить неудачи в возможности для развития, как жить в обществе, как быть искренним, как жить, не боясь смерти, как полной грудью ощущать любовь и благодарность и как обрести свободу, спокойствие и радость. В этой книге, права на перевод которой купили 14 стран, философ Дэвид Фиделер анализирует классические работы Сенеки, объясняя его идеи, но не упрощая их.

Какую форму может принять радикальная политика в то время, когда заброшены революционные проекты прошлого? В свете недавних восстаний против неолиберального капиталистического строя, Сол Ньюман утверждает, сейчас наш современный политический горизонт формирует пост анархизм. В этой книге Ньюман развивает оригинальную политическую теорию антиавторитарной политики, которая начинается, а не заканчивается анархией. Опираясь на ряд неортодоксальных мыслителей, включая Штирнера и Фуко, автор не только исследует текущие условия для радикальной политической мысли и действий, но и предлагает новые формы политики в стремлении к автономной жизни. По мере того, как обнажается нигилизм и пустота политического и экономического порядка, постанархизм предлагает нам подлинный освободительный потенциал.

Целью данного учебного пособия является знакомство магистрантов и аспирантов, обучающихся по специальностям «политология» и «международные отношения», с основными течениями мировой политической мысли в эпоху позднего Модерна (Современности). Основное внимание уделяется онтологическим, эпистемологическим и методологическим основаниям анализа современных международных и внутриполитических процессов. Особенностью курса является сочетание изложения важнейших политических теорий через взгляды представителей наиболее влиятельных школ и течений политической мысли с обучением их практическому использованию в политическом анализе, а также интерпретации «знаковых» текстов. Для магистрантов и аспирантов, обучающихся по направлению «Международные отношения», а также для всех, кто интересуется различными аспектами международных отношений и мировой политикой и приступает к их изучению.

Люди странные? О да!А кто не согласен, пусть попробует объяснить что мы из себя представляем инопланетянам.

Основой этой книги является систематическая трактовка исторического перехода Запада от монархии к демократии. Ревизионистская по характеру, она описывает, почему монархия меньшее зло, чем демократия, но при этом находит недостатки в обоих. Ее методология аксиомативно-дедуктивная, она позволяет писателю выводить экономические и социологические теоремы, а затем применять их для интерпретации исторических событий. Неотразимая глава о временных предпочтениях объясняет процесс цивилизации как результат снижающихся ставок временного предпочтения и постройки структуры капитала, и объясняет, как взаимодействия между людьми могут снизить ставку временных предпочтений, проводя параллели с Рикардианским Законом об образовании связей. Сфокусировавшись на этом, автор интерпретирует разные исторические феномены, такие как рост уровня преступности, деградация стандартов морали и рост сверхгосударства.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.