Разруха - [51]

И вдруг меня, словно молнией, пронзила мысль, что я без нее не могу, что, наверное, женюсь на ней, потому что никто и никогда не будет любить меня так вдохновенно, преданно и самоотверженно. Потому что это невозможно. Тогда я ей этого не сказал. Но через год, когда меня уже назначили в этот убогий журнал «Сезоны», и я получил первую зарплату, я по традиции пригласил ее в «Гроздь». Мы заказали по салату, по тарелке «мешана скара» — мяса на гриле, пили кубинский ром. Вероника писала курсовую по Вирджинии Вулф, тогда впервые в ее устах прозвучало слово «феминизм». Она так нудно рассказывала мне про роман «На маяк», что он меня абсолютно не заинтересовал. Я наблюдал за ней — за ее оживлением, за тем, как она почесывает свой вздернутый носик, за ее неповторимым удивлением всем происходящим вокруг.

— Скажи что-нибудь, — она сделала глоток рома и закашлялась.

Я молча витал в облаках.

— Что-то вы заважничали, товарищ редактор!

— Ладно, раз так, скажу, — многозначительно откликнулся я. — Давай поженимся.

Вероника остолбенела. Она смотрела на меня так, будто я растаял, будто на моем месте сидел призрак. На ее лице проступил ужас. На секунду она даже возненавидела меня, подумав, что я над ней издеваюсь.

— Тебе что, ром в голову ударил? — раскрытая тетрадь, лежавшая перед ней, соскользнула на колени, а потом под стол.

— Прошу, выходи за меня замуж, — так же враждебно произнес я.

Вероника ушла в туалет. Ее не было минут десять, но их ей не хватило, чтобы свыкнуться с моими словами. Она села напротив, ощетинившись всеми иглами, даже не пытаясь скрыть свою враждебность — не тогда, на диване, где я невольно лишил ее девственности, а именно сейчас, когда я предложил ей себя и общее будущее. Она не могла подавить в себе чувство обреченности.

— Ты ведь писатель, Марти… — робко начала она.

— Писатель.

— Твоя свобода… пожалуйста, не торопись, подумай.

— Я уже год об этом думаю. Завтра куплю пошлый букет и пожалую к твоим родителям за благословением.

И только теперь Вероника поверила. Самоотверженно попыталась меня прервать, подняла тетрадку, но уронила нож — он упал на пол. Беспомощно закурила мою сигарету, ее растерянность заполнила весь ресторан, и он притих, она была не в силах скрыть боль обрушившейся на нее радости.

— Милый мой, — измученно сказала она, ей потребовалось затянуться сигаретой, чтобы глотнуть немного воздуха, — я никогда тебя не брошу. Что бы ни случилось в этой проклятой жизни, я никогда…

— Да что может случиться? — рассмеялся я.

— Даже если ты сам решишь уйти, если забудешь меня, я все равно… запомни это.

Я запомнил. Хоть, кажется, в последние годы забыл.

А может, тот, с кем Вероника прогуливалась до окружной дороги, был мужчиной суровым и решительным. Я почти слышу, как, паркуя машину во дворе университета между контейнерами для мусора, чтобы их не засекли любознательные коллеги, он ей говорит:

— Ты должна решить, наконец!

— Что решить? — расстроенно отвечает она. — А как же дети?..

— При чем здесь дети, твои дочери уже большие, — он услужливо поворачивал к ее лицу зеркало в салоне, чтобы она могла освежить грим или чтобы осознала весомость его слов. — Хорошо бы нам где-нибудь встретиться, неважно, где, втроем… Эта ложь…

— Ложь, ах, да, ложь… Но я не могу, проси все, что хочешь, только не это, — малодушно отвечает она.

— Да почему, черт побери?!

— Потому, что я… я себя выдам.

— И прекрасно, ведь это нам и нужно, — он снова возвращает на место зеркало заднего вида. — Ты со мной счастлива?

— Да, да, да… — ее паника растет неудержимо, — но ведь он, Мартин, не такой, если я сейчас… то он… Но хочу, чтобы ты знал, что бы ни случилось, даже если ты меня бросишь, даже если забудешь, я тебя никогда не забуду!

Мне стало их жаль, жаль самого себя, всех и вся. Жизнь — еще тот кулак! Летит тебе прямо в зубы или в солнечное сплетение. Неожиданно, но так болезненно обрушивается на твою слабость. И даже после того, как ты раскроешь глаза, глубоко вдохнешь и придешь в себя, остается усталость. Как шрам, как ожог на сердце. Усталость, которая заставляет тебя снова двигаться, идти вперед — единственный выход, эта унаследованная, ветреная, донкихотская настойчивость. Ведь не случайно сейчас утверждают, что за ветряными мельницами — будущее?

В продолжительности и постоянстве этой убийственной и, наверное, безрадостной связи кто-то должен был быть виноват, и легче всего было назначить виновным меня — третьего. Мы оба с Вероникой понимали, что даже если бы я окончил «Разруху» еще три года тому назад, даже если бы ценой лести и унижений уговорил какое-нибудь издательство напечатать роман, я получил бы за него сумму меньшую, чем месячный счет за отопление в январе. Но она помнила и другое, как последние двенадцать лет, в вихре, неожиданно закружившем и смахнувшем нас всех, я делал все возможное, чтобы сохранить себя и защитить честь семьи.

Перед тем, как на нас обрушилась демократия, я работал редактором в том самом литературном журнальчике Союза писателей «Сезоны». У меня была нормальная зарплата и уйма свободного времени — привилегия, которая делала меня счастливым. Я любил этот журнал, может, потому что был одним из его основателей и никогда не работал в другом месте. Главным редактором у нас был Мишо Бобов, выдуманный критиками беллетрист, который разрабатывал «рабочую тему», написал с десяток производственных романов, которых никто не читал, но которые издавались внушительными тиражами. Бобов был вальяжным мужчиной, вечно боящимся, что его могут снять. «Как я могу напечатать эту невнятицу Станойчева, — причитал он, потея от страха, — если стул подо мной шатается? Голова болит, сейчас лопнет». Голова у него начинала болеть всегда, когда ему нужно было принять решение, более неуверенного человека я в жизни не встречал — а родился он под знаком овна. Бобов пил по пять таблеток седалгина в день, потому что каждый день ставил его перед новым выбором. Жизнь его протекала в коридорах Союза писателей, чтобы ничего не упустить и вовремя уловить, куда дует ветер. «Сегодня, брат, я был у начальства, — причмокивал он, довольно потирая свои короткие ручонки, — не то, чтобы… или потому что… а просто так, на них посмотреть, о себе напомнить». Бобов обедал в писательской столовой, потом в час дня закрывался в кабинете на ключ и дремал. Чем больше он опасался за свое место, тем дольше и самозабвенней спал. Мы звали его Бобиком, уж очень он напоминал льстивую и подлую дворняжку, всегда готовую лечь под сильного.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

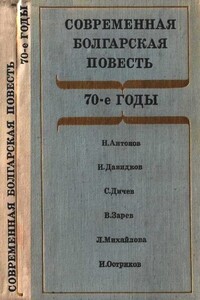

В предлагаемый сборник вошли произведения, изданные в Болгарии между 1968 и 1973 годами: повести — «Эскадрон» (С. Дичев), «Вечерний разговор с дождем» (И. Давидков), «Гибель» (Н. Антонов), «Границы любви» (И. Остриков), «Открой, это я…» (Л. Михайлова), «Процесс» (В. Зарев).

Жизнь Полины была похожа на сказку: обожаемая работа, родители, любимый мужчина. Но однажды всё рухнуло… Доведенная до отчаяния Полина знакомится на крыше многоэтажки со странным парнем Петей. Он работает в супермаркете, а в свободное время ходит по крышам, уговаривая девушек не совершать страшный поступок. Петя говорит, что земная жизнь временна, и жить нужно так, словно тебе дали роль в театре. Полина восхищается его хладнокровием, но она даже не представляет, кем на самом деле является Петя.

«Неконтролируемая мысль» — это сборник стихотворений и поэм о бытие, жизни и окружающем мире, содержащий в себе 51 поэтическое произведение. В каждом стихотворении заложена частица автора, которая очень точно передает состояние его души в момент написания конкретного стихотворения. Стихотворение — зеркало души, поэтому каждая его строка даёт читателю возможность понять душевное состояние поэта.

Россия, Сибирь. 2008 год. Сюда, в небольшой город под видом актеров приезжают два неприметных американца. На самом деле они планируют совершить здесь массовое сатанинское убийство, которое навсегда изменит историю планеты так, как хотят того Силы Зла. В этом им помогают местные преступники и продажные сотрудники милиции. Но не всем по нраву этот мистический и темный план. Ему противостоят члены некоего Тайного Братства. И, конечно же, наш главный герой, находящийся не в самой лучшей форме.

О чем этот роман? Казалось бы, это двенадцать не связанных друг с другом рассказов. Или что-то их все же объединяет? Что нас всех объединяет? Нас, русских. Водка? Кровь? Любовь! Вот, что нас всех объединяет. Несмотря на все ужасы, которые происходили в прошлом и, несомненно, произойдут в будущем. И сквозь века и сквозь столетия, одна женщина, певица поет нам эту песню. Я чувствую любовь! Поет она. И значит, любовь есть. Ты чувствуешь любовь, читатель?

События, описанные в повестях «Новомир» и «Звезда моя, вечерница», происходят в сёлах Южного Урала (Оренбуржья) в конце перестройки и начале пресловутых «реформ». Главный персонаж повести «Новомир» — пенсионер, всю жизнь проработавший механизатором, доживающий свой век в полузаброшенной нынешней деревне, но сумевший, несмотря ни на что, сохранить в себе то человеческое, что напрочь утрачено так называемыми новыми русскими. Героиня повести «Звезда моя, вечерница» встречает наконец того единственного, кого не теряла надежды найти, — свою любовь, опору, соратника по жизни, и это во времена очередной русской смуты, обрушения всего, чем жили и на что так надеялись… Новая книга известного российского прозаика, лауреата премий имени И.А. Бунина, Александра Невского, Д.Н. Мамина-Сибиряка и многих других.

Две женщины — наша современница студентка и советская поэтесса, их судьбы пересекаются, скрещиваться и в них, как в зеркале отражается эпоха…

История загадочного похищения лауреата Нобелевской премии по литературе, чилийского писателя Эдуардо Гертельсмана, происходящая в болгарской столице, — такова завязка романа Елены Алексиевой, а также повод для совсем другой истории, в итоге становящейся главной: расследования, которое ведет полицейский инспектор Ванда Беловская. Дерзкая, талантливо и неординарно мыслящая, идущая своим собственным путем — и всегда достигающая успеха, даже там, где абсолютно очевидна неизбежность провала…

Безымянный герой романа С. Игова «Олени» — в мировой словесности не одинок. Гётевский Вертер; Треплев из «Чайки» Чехова; «великий Гэтсби» Скотта Фицджеральда… История несовместности иллюзорной мечты и «тысячелетия на дворе» — многолика и бесконечна. Еще одна подобная история, весьма небанально изложенная, — и составляет содержание романа. «Тот непонятный ужас, который я пережил прошлым летом, показался мне знаком того, что человек никуда не может скрыться от реального ужаса действительности», — говорит его герой.

Две повести Виктора Паскова, составившие эту книгу, — своеобразный диалог автора с самим собой. А два ее героя — два мальчика, умные не по годам, — две «модели», сегодня еще более явные, чем тридцать лет назад. Ребенок таков, каков мир и люди в нем. Фарисейство и ложь, в которых проходит жизнь Александра («Незрелые убийства»), — и открытость и честность, дарованные Виктору («Баллада о Георге Хениге»). Год спустя после опубликования первой повести (1986), в которой были увидены лишь цинизм и скандальность, а на самом деле — горечь и трезвость, — Пасков сам себе (и своим читателям!) ответил «Балладой…», с этим ее почти наивным романтизмом, также не исключившим ни трезвости, ни реалистичности, но осененным честью и благородством.

Знаменитый роман Теодоры Димовой по счастливому стечению обстоятельств написан в Болгарии. Хотя, как кажется, мог бы появиться в любой из тех стран мира, которые сегодня принято называть «цивилизованными». Например — в России… Роман Димовой написан с цветаевской неистовостью и бесстрашием — и с цветаевской исповедальностью. С неженской — тоже цветаевской — силой. Впрочем, как знать… Может, как раз — женской. Недаром роман называется «Матери».