Рассказы - [4]

Зина пошла на фронт добровольцем и попала в батальон противовоздушной обороны, осваивала зенитную установку. Берта работала медсестрой в красивом санатории с белыми колоннами, где раненые солдаты восстанавливали здоровье и катались на лодках по красивому озеру. Обе девушки были уверены в своих идеалах как никогда.

Летом 1942 года зенитную батарею расстрелял на бреющем полете парень Берты Георг. Зине повезло дважды, она осталась жива, попала в госпиталь и только поэтому не оказалась участницей боев за Сталинград. Георгу тоже повезло, он подвернул ногу, поскользнувшись на мокрой доске, когда шел из столовой и получил отпуск, съездил домой, увиделся с Бертой. Они тоже катались в лодке по озеру и решили пожениться через два месяца, когда война, со взятием Сталинграда, уже точно за-кончится, как обещал Георг. Берта ему верила, тем более, что то же самое говорил такой умнейший человек, как доктор Геббельс.

Со Сталинградом не вышло, и скоро вместо этого начались ночные бомбежки Германии и ни Берта, ни ее подруги, ни сам доктор Геббельс еще не видели такого ужаса в своей жизни. Берта даже не смогла опознать среди обгорелых трупов тела своих родителей.

Зина не вполне оправилась после ранения и больше на фронт ее не взяли, направили служить в охрану одного из лагерей, где содержались трусы и негодяи, которые в годину суровых испытаний предали свою родину, те враги народа, которых не брали даже в штрафные батальоны. Память о ее героически погибшем женихе-пограничнике не позволяла Зине проявлять к ним снисхождения. И особист, относившийся поначалу с недоверием к женщине, скоро похвалил ее: «Справляешься».

Американцы, вошедшие в Мюнхен, устроили местным жителям небольшую загородную прогулку. Берту, ее подруг по молодежному женскому движению и еще много всякого народу посадили в грузовики и автобусы. Во время этой прогулки многие падали в обморок, а одна девушка сошла с ума. Им показывали концлагерь Дахау.

Вернувшись, Берта смотрела на Георга улыбавшегося ей с фотографии, повязанной по уголку черной ленточкой. Георг сгорел в небе над Курском.

Прошло много лет, у Берты был дом в пригороде Мюнхена, небольшой счет в банке, по выходным она ездила на своей машине, пока позволял возраст, кататься на лыжах в Альпы, было две кошки и все та же фотография ее жениха.

Зина заканчивала свои дни в доме ветеранов, плакала, когда санитарки воровали у нее пенсию, и кричала, раскрывая беззубый рот в горестном бешенстве: «Фашисты!»

Американская телекомпания пригласила Берту принять участие в съемках доку-ментального фильма. Берта надела черное платье и, показывая прекрасные вставные зубы в сдержанной улыбке, рассказала о своей юности, о молодежном женском союзе, о своем женихе. «Потом оказалось, что нас всех обманули, это все была иллюзия», — сказала она со слезами и все с той же улыбкой на дрожащих губах.

Через неделю она умерла, и протестантский священник сказал краткую исполненную сдержанности и благородства речь на ее могиле.

Когда умирала Зина, к ней тоже подошел священник, он и до этого подходил не-сколько раз, предлагая ей покреститься, исповедоваться и причаститься. Он говорил, что ей сразу станет легче и что теперь это ведь единственная ее надежда и утешение.

Но Зина всегда отказывалась. Она представляла, что, может быть, вот так же в сорок первом ласковый немецкий офицер, предлагал ее жениху сдаться: Ваше сопротивление бессмысленно. И ее Костик, оттолкнув от себя пулемет с пустым диском, пошел ему навстречу, улыбаясь, зажав в руке гранату с выдернутой чекой.

Она не могла быть слабой и тем предать его память, предать то, во что они вместе верили.

Само его имя — Константин — стало звучать для нее символически, как некая непреложная константа ее жизни. И она твердо сказала священнику: «Уходите!»

Хотя на, самом деле, это была ее иллюзия. Легенда, которую она сама сочинила. Откуда ей было знать, что ее Костик был ранен, попал в плен, бежал из концентрационного лагеря, добрался до своих, но доказать ничего не мог, и отправился в другой, уже советский, лагерь, наподобие того, в котором так хорошо служила сама Зина. В этом лагере он и умер от побоев, и был похоронен в общей могиле без надгробия.

Перед смертью каждая из женщин вспоминала свою жизнь, краткие, но счастливые дни своей наполненной смыслом юности. Им было жалко, что они обе не вышли замуж, не ходили с мужьями в гости и в театр, не встречали вместе праздники, не родили детей, не нянчили внуков, и они часто мечтали о том, как все это могло быть прекрасно и светло. В какой-то самый последний момент для них стало важнее всего именно то, чего они не совершили в жизни. Так что, поразмыслив, можно сказать, что от их жизни осталось только то, чем она не была.

Маска

В старом, дореволюционном, правописании название драмы Лермонтова писалось, как «Маскерад». Мне кажется, это передает ту свежесть и в некоторой степени новизну чувств, которую испытывал человек на этом празднике. Но так ли уж рады мы своим маскам сегодня? Замечаем ли их вообще? Или слились с ними настолько, что раз примеренная маска стала нашим лицом?

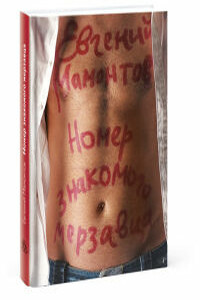

Герои Евгения Мамонтова, литературного затворника, по какому–то недоразумению получившего недавно Астафьевскую премию, пытаются в одиночку взорвать историю города или, на худой конец, оспорить историю человечества. Как ни странно, но это в какой–то степени им удается. Роман и повесть написаны крайне увлекательно и подкупают редким сочетанием сложности и простоты.

«Отранто» — второй роман итальянского писателя Роберто Котронео, с которым мы знакомим российского читателя. «Отранто» — книга о снах и о свершении предначертаний. Ее главный герой — свет. Это свет северных и южных краев, светотень Рембрандта и тени от замка и стен средневекового города. Голландская художница приезжает в Отранто, самый восточный город Италии, чтобы принять участие в реставрации грандиозной напольной мозаики кафедрального собора. Постепенно она начинает понимать, что ее появление здесь предопределено таинственной историей, нити которой тянутся из глубины веков, образуя неожиданные и загадочные переплетения. Смысл этих переплетений проясняется только к концу повествования об истине и случайности, о святости и неизбежности.

Давным-давно, в десятом выпускном классе СШ № 3 города Полтавы, сложилось у Маши Старожицкой такое стихотворение: «А если встречи, споры, ссоры, Короче, все предрешено, И мы — случайные актеры Еще неснятого кино, Где на экране наши судьбы, Уже сплетенные в века. Эй, режиссер! Не надо дублей — Я буду без черновика...». Девочка, собравшаяся в родную столицу на факультет журналистики КГУ, действительно переживала, точно ли выбрала профессию. Но тогда показались Машке эти строки как бы чужими: говорить о волнениях момента составления жизненного сценария следовало бы какими-то другими, не «киношными» словами, лексикой небожителей.

Действие в произведении происходит на берегу Черного моря в античном городе Фазиси, куда приезжает путешественник и будущий историк Геродот и где с ним происходят дивные истории. Прежде всего он обнаруживает, что попал в город, где странным образом исчезло время и где бок-о-бок живут люди разных поколений и даже эпох: аргонавт Язон и французский император Наполеон, Сизиф и римский поэт Овидий. В этом мире все, как обычно, кроме того, что отсутствует само время. В городе он знакомится с рукописями местного рассказчика Диомеда, в которых обнаруживает не менее дивные истории.

Эйприл Мэй подрабатывает дизайнером, чтобы оплатить учебу в художественной школе Нью-Йорка. Однажды ночью, возвращаясь домой, она натыкается на огромную странную статую, похожую на робота в самурайских доспехах. Раньше ее здесь не было, и Эйприл решает разместить в сети видеоролик со статуей, которую в шутку назвала Карлом. А уже на следующий день девушка оказывается в центре внимания: миллионы просмотров, лайков и сообщений в социальных сетях. В одночасье Эйприл становится популярной и богатой, теперь ей не надо сводить концы с концами.

Сказки, сказки, в них и радость, и добро, которое побеждает зло, и вера в светлое завтра, которое наступит, если в него очень сильно верить. Добрая сказка, как лучик солнца, освещает нам мир своим неповторимым светом. Откройте окно, впустите его в свой дом.

Сказка была и будет являться добрым уроком для молодцев. Она легко читается, надолго запоминается и хранится в уголках нашей памяти всю жизнь. Вот только уроки эти, какими бы добрыми или горькими они не были, не всегда хорошо усваиваются.