Пути неисповедимы - [137]

Вспоминается рассказ академика П. А. Ребиндера, услышанный мной в конце 50-х годов об аресте академика Баландина, ученого с мировым именем. На первом же допросе он почувствовал, что произошла ошибка: его приняли за кого-то другого и спрашивали о якобы утаенных месторождениях золота. Он с радостью говорил, что физхимик, а не геолог, что это ошибка, но следователь настаивал на своем. Через некоторое время следователя поменяли, а с ним и версию обвинения. Нужно ли говорить, что Баландин был осужден и отбывал «наказание» в Норильских лагерях.

Этот аспект деятельности органов иногда обсуждался в камере, правда, в очень осторожных выражениях. Надо сказать, что, вообще, камера выражалась более или менее лояльно, что, на мой взгляд, было боязнью стукачества. Умный и хитрый Крамер вроде бы по поводу, а вроде бы и нет, рассказал такой случай с кассиром из банка Рокфеллера. Выдавая деньги, он просчитался и передал лишние десять тысяч долларов. Клиент их вернул, но кассир не принял — кассир Рокфеллера не мог ошибиться. Так и здесь, ошибок не было.

Однажды, придя на допрос, я застал в комнате 555-а, где всегда «принимал» меня Шелковский, двух элегантных молодых людей, которые, сидя на клеенчатом диване, с интересом рассматривали пачку журналов «Америка», изъятых у кого-то при обыске. За столами сидели и другие обитатели комнаты. На мое положенное при входе «здравствуйте», конечно, никто не ответил. Двое на диване вслух комментировали иллюстрации. К ним подходили от столов интересующиеся, подходил и мой следователь. Меня как бы и не было в комнате, и какое-то время я был, казалось, предоставлен сам себе. Настороженность, чувство быть здесь особенно начеку у меня ослабло, и я непроизвольно глубоко вздохнул. «Чего, чего задышал? И до тебя доберутся!» — сейчас же отреагировал майор, который до этого, казалось, и не замечал меня.

Любопытно, что в отношениях между собой следователи были грубовато-хамоваты, перед начальством заискивали, начальству льстили в тех же грубоватых тонах. Мой приятель Михаил Кудинов, с которым я близко сошелся в лагере, рассказывал, как следователи в его присутствии после ухода из комнаты сослуживца, обменивались откровенно похабными замечаниями о супружеской жизни своего коллеги.

Итак, мое следствие шло. Во время допросов о родственниках на столе у Шелковского появлялась пухлая папка, в которой он справлялся и уточнял мои показания. По-видимому, это были протоколы допросов моих близких, а также различные справочные материалы. То, что он пользовался протоколами допросов матери, мне стало ясно из следующего. При подписании протокола, который мне дали через две недели после допроса и который касался моих взаимоотношений с дядей Полей Бутеневым и моего решения бежать в партизаны, я обратил внимание на несколько необычную форму того, как этот протокол был напечатан: после каждого моего ответа был довольно большой пропуск, тогда как после вопросов такого пропуска не было. Это меня насторожило, и я тут же стал прочеркивать пустые места. Следователь страшно разозлился, и ругань его долго не смолкала. Наконец, в сердцах он сказал: «Ишь ты, как подглядел, и у матери так же». Всячески понося меня за недоверие, он приказал не прочеркивать, видно, это было не принято, а подписываться после каждого моего ответа, что я и делал.

Иногда следователь требовал, чтобы я признался в шпионаже. «У нас есть данные, нам все известно, тебя завербовали, признавайся, а то хуже будет», и т.д. и т.п. Я отвечал, что меня никто не вербовал. «Так мы и поверим. Ты завербован. Мы знаем», — твердил он не на одном допросе, и в качестве аргумента приводил пословицу «С волками жить — по волчьи выть». Я отвечал тоже пословицей «Сучка не захочет - кобель не вскочит». — «Вот, сразу видно «Тихий Дон» читаешь в камере», — замечал «проницательный» следователь. Подобный разговор продолжался и надоел мне порядком, так что однажды сказал: «Что же вы думаете, немцы такие дураки, что завербуют Трубецкого? Они Иванова, Петрова завербуют, а Трубецкого им глупо вербовать». — «Ишь, какой ты умный», — только и нашелся Шелковский, но со шпионажем приставать перестал.

Некоторые протоколы я отказывался подписывать. Тогда брани конца не было. Переписывая протокол, Шелковский говорил: «Одной бумаги на тебя переведешь столько, что ты ее не стоишь»; на что я отвечал: «Ничего, в лагере отработаю».

Однажды Шелковский мне предъявил фотографии Васьки Бронзова и Николая Шестакова, расстрелянных в Августовских лесах. Фотографии были наклеены на два листа. Каждый из расстрелянных был помещен на отдельном листе в обществе еще двух лиц, наклеенных по бокам. Фотографии были тех времен, в военной форме, но без погон и петлиц. Возможно, это были фотографии из той самой школы в городе Валге, которую они проходили у немцев. Мне было предложено опознать их и описать все, что я знал о них. По-видимому, это была какая-то формальность, нужная для завершения дела о подведомственных МГБ. Еще на одном допросе мне показали фотографию Димки Цивилева. Видно, и до него добрались.

Следствие мое шло к концу. Как-то, придя на допрос, я застал Шелковского в несколько необычной роли: он собственноручно переплетал довольно толстую кипу бумаг, аккуратно пристукивая торцом о стол и с каким-то удовольствием орудуя толстой иглой с суровой ниткой. Лубянка — и такая архаика! Настроение у него было игривое, он шутил. На мой вопрос, что это уже, наверное, конец дела, он ответил: «Вот переплету первый том, начнем второй». Кончив переплетать, он дал мне ознакомиться с делом (но это была другая папка). Это называлось подписать двести шестую (или двести вторую) статью УПК (кажется, так). Я перечитал все протоколы и наткнулся на допрос Петьки Ханутина как свидетеля. Его, конечно, нашли и вызвали. Не думаю, чтоб его посадили, ведь он был на важном посту, шофером какого-то генерала. Петькин протокол мне было противно читать. Петька шел, что называется, на поводу у следствия и подписывал все, что от него требовали. Он показывал чуть ли не о моих антисоветских настроениях. Из протокола, среди прочего, выходило, что я якобы поведал ему, что отца расстреляли. Я возразил, что этого не мог говорить, что у него был приговор «10 лет без права переписки» (я тогда в этот приговор еще верил). «Ну, как не говорил. Его расстреляли», — парировал следователь. Я наивно подумал, что он утяжелял этими показаниями Петьки мое недовольство Советской властью. Только потом я сообразил, что следователь проговорился, сказал правду: да, его расстреляли.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

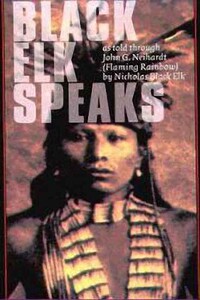

Джон Нейхардт (1881–1973) — американский поэт и писатель, автор множества книг о коренных жителях Америки — индейцах.В 1930 году Нейхардт встретился с шаманом по имени Черный Лось. Черный Лось, будучи уже почти слепым, все же согласился подробно рассказать об удивительных визионерских эпизодах, которые преобразили его жизнь.Нейхардт был белым человеком, но ему повезло: индейцы сиу-оглала приняли его в свое племя и согласились, чтобы он стал своего рода посредником, передающим видения Черного Лося другим народам.

Аннотация от автораЭто только кажется, что на работе мы одни, а дома совершенно другие. То, чем мы занимаемся целыми днями — меняет нас кардинально, и самое страшное — незаметно.Работа в «желтой» прессе — не исключение. Сначала ты привыкаешь к цинизму и пошлости, потом они начинают выгрызать душу и мозг. И сколько бы ты не оправдывал себя тем что это бизнес, и ты просто зарабатываешь деньги, — все вранье и обман. Только чтобы понять это — тоже нужны и время, и мужество.Моя книжка — об этом. Пять лет руководить самой скандальной в стране газетой было интересно, но и страшно: на моих глазах некоторые коллеги превращались в неопознанных зверушек, и даже монстров, но большинство не выдерживали — уходили.

Эта книга воссоздает образ великого патриота России, выдающегося полководца, политика и общественного деятеля Михаила Дмитриевича Скобелева. На основе многолетнего изучения документов, исторической литературы автор выстраивает свою оригинальную концепцию личности легендарного «белого генерала».Научно достоверная по информации и в то же время лишенная «ученой» сухости изложения, книга В.Масальского станет прекрасным подарком всем, кто хочет знать историю своего Отечества.

В книге рассказывается о героических боевых делах матросов, старшин и офицеров экипажей советских подводных лодок, их дерзком, решительном и искусном использовании торпедного и минного оружия против немецко-фашистских кораблей и судов на Севере, Балтийском и Черном морях в годы Великой Отечественной войны. Сборник составляют фрагменты из книг выдающихся советских подводников — командиров подводных лодок Героев Советского Союза Грешилова М. В., Иосселиани Я. К., Старикова В. Г., Травкина И. В., Фисановича И.

Встретив незнакомый термин или желая детально разобраться в сути дела, обращайтесь за разъяснениями в сетевую энциклопедию токарного дела.Б.Ф. Данилов, «Рабочие умельцы»Б.Ф. Данилов, «Алмазы и люди».