Просто голос - [36]

Мы давно повернули и двигались теперь давешней площадью, окаймленной бельмами заколоченных лабазов, хотя и не вполне стемнело. Когда поравнялись с быками, пустоту вспорол быстрый насекомый свист, и невидимое жало сухо звякнуло о каменную тушу. Отец резко пригнул меня и отпихнул за угол постамента. Площадь была пуста, из единственной поперечной улицы сочились клубы серебряной ночной немоты, точно из нее разом вычеркнули маленькие голоса птиц и сверчков, и даже скрип деревянного кренделя ближней булочной. В разъятом овале гранитных рогов бесшумно обозначались первые звезды света. Отец пошарил по мостовой и поднял короткую стрелу со сплюснутым железным наконечником, с ястребиным пером на хвосте. И уже без слова, без зоркой оглядки — он не ведая страха, а я одолевая — мы покинули каменное укрытие и тронулись к дому.

Мне невдомек теперь, почему он не принял очевидных мер. Растолкать беспечных сновидцев, прочесать округу с оружием — разве не это подобало ситуации? И сто безмолвии крылся внезапный смысл, словно сбылось терпение или замкнулась нужная петля, и когда я сунулся осведомиться, ответом было одно немое недоумение. Мы приняли лампу у патлатого привратника и прошелестели в спальню.

Разбудили раскаты света по истонченным в слюду искам. Далекие молнии набегали, как волны прибоя, земля издавала низкий каменный гул. Я кинулся к окну, но оно оказалось слишком мало и выходило мимо, срезав большую часть зрелища. Подтянувшись, я кубарем выпал во двор. Всю северную оконечность неба рассекали ветвистые золотые трещины, они подбирались ближе с каждой вспышкой, и все членораздельнее негодовал гром.

И тогда в этой бесслезной буре света и грохота мне явились иные, вразумленные звуки — грозное пенье металла, скрежет копейного жала по щиту, лязг доспехов. В черном облачном поле вспыхивали и гасли конные призраки, ликовал легионный горн, а далеко внизу, в устье грозовой воронки, предстоял судьбе незаметный смертный и всей прозревшей кожей ждал знамения.

Небо раскололось и со звоном осыпалось наземь. Вековое дерево в углу ограды вскрикнуло и взметнулось в зенит ослепительным буро-багровым смерчем.

V

Прапрадед Лукилий, которому литературные подвиги не оставили досуга жениться, усыновил племянника, отрасль брата. Этот брат, Г. Лукилий Ирр, достиг прайтуры, высшей в роду почести, и в этом качестве, как свидетельствует Варрон, рапортовал Сенату о быке в Бруттии, обретшем дар латыни. (Легко вообразить реакцию отцов и сопричисленных.) Их сестра приходилась бабкой Помпею Магну, чья мать, по странному совпадению, тоже была Лукилия — но не наша, из рода Руфов.

Упомянутый племянник, сиречь прадед, отмечен квайстором при ораторе М. Антонии в пору киликийской кампании, а дед, несметный богатей, как ни напрягал высокое родство, не пошел выше плебейского трибуна, хотя и родство, и богатство были вскоре приняты во внимание авторами проскрипций. Дед вооружил домашних, прорвался к морю и отбыл к Сексту Помпею; впоследствии мы были прощены, но не в ущерб казне.

В консульство Л. Айлия Ламии и М. Сервилия последний из рода Ирров, вероятный мститель, впервые ступил на остийский берег. На перламутровом мелководье сороконожками суетились суда, с суши раздвигала объятия зеленая людная осень. Отцовский партнер Нигер, которому я был вверен до Рима, часа два протомил на пирсе, пока хриплая лебедка выдергивала из трюма амфоры, приказчик проверял накладные, а лысый письмоводитель в легионной татуировке взимал таможенный сбор. Ленивая ругань не торопила событий, и очумевший от безделья кучер, раб идеала, в сотый раз перекатывал в повозке узлы. Поодаль смуглые портовые дети играли в классы, заволакивая солнце пеленой пыли.

Наконец, изрядно за полдень, тронулись. Я растекся ничком по мозолистым узлам, провожая запекшимся взглядом дорожную ленту в серых клубах пиний, сквозь которые то и дело возникало слабеющее на излете светло и щекотало в носу. Из-за овечьего колодца выскочил к обочине заспанный пес, весь в черных ссадинах, и трудно пролаял, словно декламировал опостылевшее или полузабытое. Возница, как бы в ответ, высек из гортани немногословную песню, и я уснул, поручив путешествие воображению.

И снова — в колыбельную слепоту, откуда родом однажды воображенное сиротство. Как безоружно уступаешь волшебной тишине, где никогда — ни ветра, ни грома! Это лишь долгая явь, чей грунт, больше не перечу, мы возделываем сообща, располагает извне простые и неукоснительные угрозы и не беднеет пространством, а горизонт сна стиснут отсутствием, и надо всемерно украсить и обезвредить видимое, чтобы убедить пойти. Страх, когда неминуемо наступит, останется без истока и названия, и уже не найти смерти спрятаться: там, где цвет заменил запах, умирают, как в детстве, одни другие.

Я стою на мощеной площади неизвестного города, одного из виденных много позже. Кругом торгуют и дерут горло, но нет знакомой надсады, словно скоро сойдутся вместе радоваться, и незачем омрачать рознью. Чернобородый купчина улыбчиво зубаст, взгляд полон знания без окалины зла; он бросает на прилавок праздничный синий сюнт, убедительно бьет ладонью: «Неужто явишься как есть?» Я удивленно оглядываю себя донизу: весь в пыли и глиняной коросте, прибыл издалека. Но я не могу заплатить спрошенное, а торговаться стыдно, и прохожу мимо, пояснив жестом непричастность предстоящему. Перед муаровым мраморным порталом — толпа ожидания. На беглый взгляд — курия или храм, но пристальнее — просто баня; в притворе продают билеты, а один из нетерпеливых уже стряхнул обувь и озабочен сбоем подметки. Среди приветливых предстоятелей помыва я не вижу никого нужного, повода примкнуть с полотенцем, и продолжаю удаляться. Пролегает быстрая черта, и сточенный туф брусчатки ослабевает, теперь это тропа наверх, где не разминуться ступням и даже под неотступным натиском страха не перейти на опрометь. Возникает и сползает вниз лохматая роща; вот развилка у валуна, где я, передохнув от крутизны, безошибочно забираю вверх и влево; я не знаю этих вех и ориентиров, но одобряю точность их расположения и все тщательно именую дурацкими словами детства, чтобы не меркли за спиной, как время. На вершине уже ночь, сумерки сочились за мной по склону, и лицо ждущего полутемно, как и сердце от настигшего страха. Он подносит ладони к моим глазам, бережно и жестко прижимает веки…

Вашему вниманию предлагается сборник стихов Алексея Цветкова «Ровный ветер», в котором собраны стихи 2007 года.

И заканчивается августовский номер рубрикой «В устье Гудзона с Алексеем Цветковым». Первое эссе об электронных СМИ и электронных книгах, теснящих чтение с бумаги; остальные три — об американском эмигрантском житье-бытье сквозь призму авторского сорокалетнего опыта эмиграции.

Алексей Цветков родился в 1947 году на Украине. Учился на истфаке и журфаке Московского университета. С 1975 года жил в США, защитил диссертацию по филологии в Мичиганском университете. В настоящее время живет в Праге. Автор книг «Сборник пьес для жизни соло» (1978), «Состояние сна» (1981), «Эдем» (1985), «Стихотворения» (1996), «Дивно молвить» (2001), «Просто голос» (2002), «Шекспир отдыхает» (2006), «Атлантический дневник» (2007). В книге «Имена любви» собраны стихи 2006 года.

Поэтический сборник Алексея Цветкова «Онтологические мотивы» содержит около 160 стихотворений, написанных в период с 2010 по 2011 год. Почти все они появлялись на страничке aptsvet Живого Журнала.

Новая книга Алексея Цветкова — продолжение длительной работы автора с «проклятыми вопросами». Собственно, о цветковских книгах последних лет трудно сказать отдельные слова: книга здесь лишена собственной концепции, она только собирает вместе написанные за определенный период тексты. Важно то, чем эти тексты замечательны.

После романа «Кочубей» Аркадий Первенцев под влиянием творческого опыта Михаила Шолохова обратился к масштабным событиям Гражданской войны на Кубани. В предвоенные годы он работал над большим романом «Над Кубанью», в трех книгах.Роман «Над Кубанью» посвящён теме становления Советской власти на юге России, на Кубани и Дону. В нем отражена борьба малоимущих казаков и трудящейся бедноты против врагов революции, белогвардейщины и интервенции.Автор прослеживает судьбы многих людей, судьбы противоречивые, сложные, драматические.

Таинственный и поворотный четырнадцатый век…Между Англией и Францией завязывается династическая война, которой предстоит стать самой долгой в истории — столетней. Народные восстания — Жакерия и движение «чомпи» — потрясают основы феодального уклада. Ширящееся антипапское движение подтачивает вековые устои католицизма. Таков исторический фон книги Еремея Парнова «Под ливнем багряным», в центре которой образ Уота Тайлера, вождя английского народа, восставшего против феодального миропорядка. «Когда Адам копал землю, а Ева пряла, кто был дворянином?» — паролем свободы звучит лозунг повстанцев.Имя Е.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

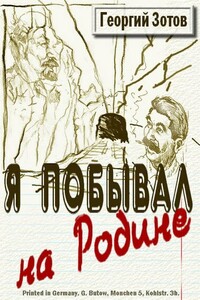

Второе издание. Воспоминания непосредственного свидетеля и участника описываемых событий.Г. Зотов родился в 1926 году в семье русских эмигрантов в Венгрии. В 1929 году семья переехала во Францию. Далее судьба автора сложилась как складывались непростые судьбы эмигрантов в период предвоенный, второй мировой войны и после неё. Будучи воспитанным в непримиримом антикоммунистическом духе. Г. Зотов воевал на стороне немцев против коммунистической России, к концу войны оказался 8 Германии, скрывался там под вымышленной фамилией после разгрома немцев, женился на девушке из СССР, вывезенной немцами на работу в Германии и, в конце концов, оказался репатриированным в Россию, которой он не знал и в любви к которой воспитывался всю жизнь.В предлагаемой книге автор искренне и непредвзято рассказывает о своих злоключениях в СССР, которые кончились его спасением, но потерей жены и ребёнка.

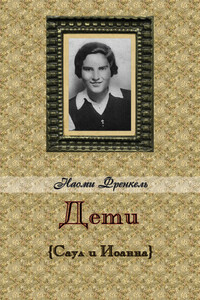

Наоми Френкель – классик ивритской литературы. Слава пришла к ней после публикации первого романа исторической трилогии «Саул и Иоанна» – «Дом Леви», вышедшего в 1956 году и ставшего бестселлером. Роман получил премию Рупина.Трилогия повествует о двух детях и их семьях в Германии накануне прихода Гитлера к власти. Автор передает атмосферу в среде ассимилирующегося немецкого еврейства, касаясь различных еврейских общин Европы в преддверии Катастрофы. Роман стал событием в жизни литературной среды молодого государства Израиль.Стиль Френкель – слияние реализма и лиризма.