Прощание с осенью - [77]

— Можно сесть рядом с тобой? — спросил он голосом, пронзившим Атаназия, как смазанная маслом шпага, и потряс удивительной, пока незнакомой дрожью блаженства.

«Нет, он не женщина, он — единственный, любимый Ендрусь» — эта бессмысленная фраза, казалось, крыла в себе безмерную глубину значения. Только теперь он заметил, что Логойский сбрил усы. «Когда это он успел?» — лениво подумал Атаназий. Он показался ему прекрасным, как воспоминание дружбы, о которой даже нельзя было и мечтать, а в э т у м и н у т у уже случившейся. «Ах, если бы все люди могли быть всегда такими, как воспоминания, я бы тогда любил все человечество и умер бы ради него с наслаждением». Страшное чувство межзвездного одиночества развеялось. Куда-то, в какой-то закоулок прежнего нормального сознания улетучились один за другим образы: сначала Гели (собственно говоря, только глаза) и т е н ь в с е г о о б р а з а З о с и (но как будто умершей), и, безучастные, как призраки иного бытия, они упали в вихрь невыразимых мыслей. И Атаназий «уступил объятиям графа Анджея Логойского в собственном дворце последнего» — так он подумал в последнем порыве, принадлежащем еще той, далекой, отвратительной, реальной жизни. «Возьмитесь за какой-нибудь полезный труд», — пришли на память слова тетки, но, сложенная из непонятных бессвязных знаков, фраза была без смысла. Логойский обнял его крепко и поцеловал в самые губы — свершилось: они были единым духом, возносящимся над бесконечной бездной бытия, так, как если бы этот поцелуй сжег, уничтожил их разделенные до той поры тела. Словно дым, сдвоенный дух улетел в иное измерение. А потом уже в этом измерении они обнявшись подошли к столу, потом пили, потом снова принимали кокаин, а потом стали происходить вещи страшные, в «обесстрашненном» страхе которых (как змея с выдранными ядовитыми зубами), на дне жуткой мешанины всяких мерзостей (мусора, отходов из мясной лавки, экскрементов и черт еще знает чего) оказалась сколь удивительная, столь же и отвратительная жемчужина — блаженство полового оргазма. Произошло на самом деле вот что: кто-то кого-то во что-то там где-то о чем-то при чем-то на ком-то под кем-то сбоку внутрь рядом и несмотря на то, что, несмотря на то — и это самое важное, что несмотря на то, что — но несмотря на что — ах, ну да, несмотря на то, что это не она, не она! — а кто? А потом снова пили и снова потягивали отраву набрякшими, потерявшими чувствительность носами, не в э т о й комнате, а, казалось, в самом пупе мироздания, за гранью добра и зла, за гранью страшного и чего-то среднего между своеобразным и свойским (да: свойским), даже за гранью смерти. Они могли умереть, но пока не хотели, они хотели умереть, но еще не могли, не могли расстаться друг с другом, отказаться от этого и говорили, долго говорили, а потом снова повторилось то же самое, но еще удивительней, еще страшнее и еще чудесней или омерзительней — неизвестно...

Было утро, девятый час — Атаназий знал это наверняка. Рассвет был пыткой, а черной занавески не было. Надо было убить зарю — убили. Сияние дня было не тем, что обычно, оно было у ж а с н ы м: словно огромное лицо трупа любимого существа, возможно даже матери. Еще никогда день не начинался так — то был день на другой планете, в каком-то далеком неизвестном созвездии. Незнакомое, как Сириус, Вега или Альдебаран, «наше» обычное солнце всходило над разодранным хронической революцией городом, впрочем, для тех, «других» людей оно было тем же самым будничным солнцем начинающегося обычного дня.

[Город был как саднящая, нарывающая язва (может, как маленький прыщик?), а кто-то неизвестный хотел выдавить неумелыми руками эту язву, вместо того, чтобы сделать операцию en règle[49].] Но чем же это было для них, до последней степени отравленных страшным, о б м а н н ы м ядом, для них, гниющих отбросов, пожирающих друг друга под видом высшей дружбы, самых высоких чувств, приправленных реальным омерзительным свинством? Тот, другой, был на своем месте, но Атаназий? — к счастью, он ни о чем не знал. Безличностное чудовище мести и расплаты ждало его с раззявленной беззубой пастью (просто это был наступающий солнечный зимний день), смеясь над его «экстазами» и «улетами в иное и отличное бытие» — обмануть его было нереально, разве что в смерти. Наверняка он ждал терпеливо. А они говорили. Но что говорили? Это было самым важным. К сожалению, ни один из них не мог помнить этой неизмеримо глубокой (как им казалось) гонки мысли на грани безумия, за гранью безумия, вне безумия — безумие пробито навылет — там это слово не имело смысла. А говорили так, и им это казалось, будто они открыли новое, психически неевклидово бытие. И если бы их кто подслушал, то услышал бы такое:

А т а н а з и й. Ты видишь теперь, как все пересекается там, где и должно?... чудесно... это та самая линия, тот волосок, который разделяет, и все-таки соединяет... ах, как это прекрасно!... ты ничего не понимаешь, ты кретин...... я ее тоже... Геля ужасная скотина... а ты, ты... это чудо... ничего нет... и все-таки...

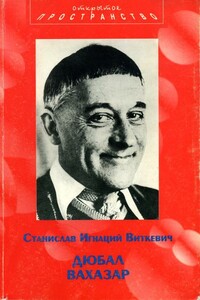

Научная пьеса с «куплетами» в трех действиях.Станислав Игнацы Виткевич (1885–1939) – выдающийся польский драматург, теоретик театра, самобытный художник и философ. Книги писателя изданы на многих языках, его пьесы идут в театрах разных стран. Творчество Виткевича – знаменательное явление в истории польской литературы и театра. О его международном признании говорит уже то, что 1985 год был объявлен ЮНЕСКО годом Виткевича. Польская драматургия без Виткевича – то же, что немецкая без Брехта, ирландская без Беккета, русская без Блока и Маяковского.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Станислав Игнацы Виткевич (1885–1939) – выдающийся польский драматург, теоретик театра, самобытный художник и философ. Книги писателя изданы на многих языках, его пьесы идут в театрах разных стран. Творчество Виткевича – знаменательное явление в истории польской литературы и театра. О его международном признании говорит уже то, что 1985 год был объявлен ЮНЕСКО годом Виткевича. Польская драматургия без Виткевича – то же, что немецкая без Брехта, ирландская без Беккета, русская без Блока и Маяковского. До сих пор мы ничего не знали.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Станислав Игнацы Виткевич (1885 – 1939) – выдающийся польский драматург, теоретик театра, самобытный художник и философ. Книги писателя изданы на многих языках, его пьесы идут в театрах разных стран. Творчество Виткевича – знаменательное явление в истории польской литературы и театра. О его международном признании говорит уже то, что 1985 год был объявлен ЮНЕСКО годом Виткевича. Польская драматургия без Виткевича – то же, что немецкая без Брехта, ирландская без Беккета, русская без Блока и Маяковского.

По некоторым отзывам, текст обладает медитативным, «замедляющим» воздействием и может заменить йога-нидру. На работе читать с осторожностью!

Карой Пап (1897–1945?), единственный венгерский писателей еврейского происхождения, который приобрел известность между двумя мировыми войнами, посвятил основную часть своего творчества проблемам еврейства. Роман «Азарел», самая большая удача писателя, — это трагическая история еврейского ребенка, рассказанная от его имени. Младенцем отданный фанатически религиозному деду, он затем возвращается во внешне благополучную семью отца, местного раввина, где терзается недостатком любви, внимания, нежности и оказывается на грани тяжелого душевного заболевания…

Вы служили в армии? А зря. Советский Союз, Одесский военный округ, стройбат. Стройбат в середине 80-х, когда студенты были смешаны с ранее судимыми в одной кастрюле, где кипели интриги и противоречия, где страшное оттенялось смешным, а тоска — удачей. Это не сборник баек и анекдотов. Описанное не выдумка, при всей невероятности многих событий в действительности всё так и было. Действие не ограничивается армейскими годами, книга полна зарисовок времени, когда молодость совпала с закатом эпохи. Содержит нецензурную брань.

В «Рассказах с того света» (1995) американской писательницы Эстер М. Бронер сталкиваются взгляды разных поколений — дочери, современной интеллектуалки, и матери, бежавшей от погромов из России в Америку, которым трудно понять друг друга. После смерти матери дочь держит траур, ведет уже мысленные разговоры с матерью, и к концу траура ей со щемящим чувством невозвратной потери удается лучше понять мать и ее поколение.

Книгу вроде положено предварять аннотацией, в которой излагается суть содержимого книги, концепция автора. Но этим самым предварением навязывается некий угол восприятия, даются установки. Автор против этого. Если придёт желание и любопытство, откройте книгу, как лавку, в которой на рядах расставлен разный товар. Можете выбрать по вкусу или взять всё.