Прощание с осенью - [72]

Внезапная ясность блеснула где-то в самом центре вселенной, и Атаназий увидел ту же самую комнату, в которой ничего, ни на капельку даже, не изменилось: она превратилась в совершенно другой мир, мир, сам в себе закрытый, совершенный. Висящая на противоположной стене одежда, даже не дрогнув, ожила, разбухла, раздалась изнутри от какого-то чуда непостижимого, а серые ее оттенки, нисколько не меняясь, блеснули прекраснейшей гармонией картин Гогена и Матисса — хотя оставались теми же самыми.

Ендрек с триумфом смотрел на Атаназия. Как каждый настоящий «дрогист» (выражение Зези Сморского), он получал истинное наслаждение от того, что вводил в этот мир других. Ну а к этому и «то самое»... Он чувствовал, что Атаназию уже не отвертеться и что сейчас наконец произойдет акт посвящения в настоящую дружбу, о которой он, обуреваемый муками ревности к Зосе, Геле и другим так называемым друзьям, до сих пор так и не посмел с ним заговорить. Все по-настоящему началось и стало мучительным на свадебном пиру у Берцев. Это тогда он привел с собой молодого слугу. Жуткой была та ночь: так же, как с вульгарной, несимпатичной, нелюбимой, но адски привлекающей его женщиной. Так он мстил Атаназию за его женитьбу. «Эта недостаточность всего, — думал он. — Даже это свинское „коко“ имеет свои нерушимые границы. Может, даже Тазя теперь потребляет больше, чем я. Погоди, еще будешь моим. Только тогда я придушу в себе женщин. Ах они, стервы подлые!» — вспомнилась ему последняя любовница, изменившая ему с музыкантом из дансинга. (Логойский, хоть он и не признавался в этом, ненавидел музыку, считая ее низшим видом искусства, воздействующим вульгарным шумом на низшие уровни души, и отказывал ей в какой бы то ни было метафизически-формальной ценности.)

— Боже! Как же это чудесно! Я не видел вещи более прекрасной, чем эти твои брюки. Нет, не мешай мне, я хочу насытиться, — говорил Атаназий деревянным, не своим голосом, прикидываясь трезвым.

Рисунок мелкой двухцветной клетки портков Ендруся, висевших на стене, был для него в эту минуту самой прекрасной на свете вещью. Поле зрения сужалось. Он ничего больше не хотел и никогда больше не захочет. Лишь бы целую вечность смотреть на эти портки, и пусть черти поберут весь этот мир. К сожалению, все кончается, и кокаиновое безумие выворачивается на свою изнанку и становится страшной мукой, несмотря ни на какое увеличение доз. Впрочем, об этом бедный Тазя пока не знал.

— Еще, — шепнул он, не выходя из экстаза, который, заполняя всю вселенную, переставал быть его собственностью. Однако, несмотря на то, что он знал о наличии других возможностей, ему не хотелось отрываться от этих, именно этих, единственных галифе в мелкую клетку. Воистину, ничего более прекрасного он не видывал. — Это весь новый мир! Почему же я до сих пор не знал, что все может быть так прекрасно, так уникально? — говорил он, в то время как Логойский с выражением лица по крайней мере кавалера ордена de Sainte-Croix[45] подсовывал ему под нос вторую дозу убийственной отравы.

Атаназий втянул ее и тот час же почувствовал, что первое впечатление ничто по сравнению с тем, что наступало потом, по сравнению с тем, что еще могло наступить. Он не отрывал взгляда от этих брюк. Он жил там, среди перекрещивающихся черных и серых полосок, какой-то великолепной, доселе неизвестной жизнью, прекрасной, как лучшие минуты прошлого, увеличенные до немыслимых пределов. Он боялся пошевелить головой, не смел ни моргнуть, ни смотреть на мелькающие вокруг предметы, опасаясь, что те окажутся другими, не столь совершенными в своей красоте, как эти несчастные портки. С этих пор мелкая клетка стала для него символом чуда — он потом всегда тосковал по ней, как по утраченному раю. Но об этом позже. Кроме этих старых порток «графа» Логойского под кокаиновом соусом существовали во сто раз более сильные наркотики, Геля Берц, например, но о ней не думал в эту минуту бедный, прекрасный, «интересный», смертельно несчастный «Тазя». Сейчас он жил, может, впервые по-настоящему, в этом «ином мире», о котором он так мечтал — он насыщался действительностью до самых глубин своей души. Логойский силой повернул его голову в другую сторону. С каким же сожалением расстался он с этим замкнутым бытием клетчатых галифе самих в себе: «die Welt der Reiterhosen an und für sich»[46].

— Не пялься так в одну точку, все остальное такое же самое, — говорил, угадывая его мысли, Ендрек.

И тогда Атаназий увидел как бы не в нашем славном повседневном, а в каком-то психически неевклидовом римановом пространстве всю комнату как один большой храм чуда. Предвечная («предустановленная» — ужасное слово!) гармония абсолютного совершенства охватила весь мир. Это была не случайность: как будто физический взгляд воплотился со всей своей необходимостью в картину беспорядка этой комнаты, ставшей символом вечных законов бытия, как раз в этом своем случайном отвратительном статическом смятении. Планеты и Млечный Путь и все за ним кружащиеся туманности звезд и холодных газов вращались с той же самой математической точностью, с какой длился необходимый беспорядок этой единственной в своем роде комнаты. Атаназий уже не разглядывал вещи, подчиненные закону «фактического единичного тождества» ксендза Иеронима — а вернее, их идеи, пребывающие в неизменном бытии, вне времени. Он хотел рассказать об этом Логойскому, но боялся спугнуть ту единственную минуту, которая безупречно сгустилась сама в себе, стала вечностью. И тут он вдруг вспомнил, что существуют дорогие сердцу, любимые люди. Он не одинок в этом сказочном мире, в котором самая жалкая обычная вещь, не деформируясь, не переставая быть собой, становилась такой совершенной, такой законченной, необходимой, единственной. Ведь есть Ендрусь, этот милый Ендрусь, который принял то же самое милое «коко». Он обнял Логойского за шею и запечатлел невинный, чистый поцелуй на его щеке. Ендрусь не дрогнул. Он систематически, хладнокровно увлекал свою жертву все дальше, боясь преждевременным ускорением испортить великолепно складывающуюся ситуацию. Он знал, что после экстаза наступят возбуждение и охота поговорить, а потом скотина очнется. И тогда следовало броситься одним прыжком и удержать его при себе. Но все это он делал искренне, во имя этой концепции дружбы, которую в нем сформировала преждевременная пресыщенность и эротические неудачи. Для того, чтобы все довести до конца, он, еще будучи в ресторане, пригласил по телефону пару знакомых, которые давно уже напрашивались на его кокаиновые мистерии. Должен был прийти даже сам Темпе, которого, ввиду столь резко меняющейся обстановки, Логойский решил прибрать к рукам. Он не будил Атаназия от экстаза, мысли пролетали в его голове со скоростью молний. Он принял колоссальную для своих возможностей дозу: три-четыре грамма. Он находился на относительно ранней стадии, и «коко» действовало на него как афродизиак. Но напряжением воли он сдержался: в любую минуту могли прийти гости. Атаназий разгрузится в разговорах, а потом гости — прочь, и экстаз той единственной любви, что образует амальгаму с дружбой. «Вот тогда и поговорим», — подумал он, с дрожью предвкушая наслаждение.

Научная пьеса с «куплетами» в трех действиях.Станислав Игнацы Виткевич (1885–1939) – выдающийся польский драматург, теоретик театра, самобытный художник и философ. Книги писателя изданы на многих языках, его пьесы идут в театрах разных стран. Творчество Виткевича – знаменательное явление в истории польской литературы и театра. О его международном признании говорит уже то, что 1985 год был объявлен ЮНЕСКО годом Виткевича. Польская драматургия без Виткевича – то же, что немецкая без Брехта, ирландская без Беккета, русская без Блока и Маяковского.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Станислав Игнацы Виткевич (1885–1939) – выдающийся польский драматург, теоретик театра, самобытный художник и философ. Книги писателя изданы на многих языках, его пьесы идут в театрах разных стран. Творчество Виткевича – знаменательное явление в истории польской литературы и театра. О его международном признании говорит уже то, что 1985 год был объявлен ЮНЕСКО годом Виткевича. Польская драматургия без Виткевича – то же, что немецкая без Брехта, ирландская без Беккета, русская без Блока и Маяковского. До сих пор мы ничего не знали.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

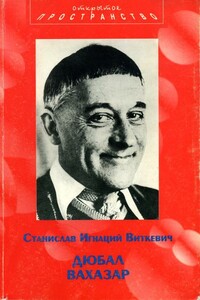

Станислав Игнацы Виткевич (1885 – 1939) – выдающийся польский драматург, теоретик театра, самобытный художник и философ. Книги писателя изданы на многих языках, его пьесы идут в театрах разных стран. Творчество Виткевича – знаменательное явление в истории польской литературы и театра. О его международном признании говорит уже то, что 1985 год был объявлен ЮНЕСКО годом Виткевича. Польская драматургия без Виткевича – то же, что немецкая без Брехта, ирландская без Беккета, русская без Блока и Маяковского.

Карой Пап (1897–1945?), единственный венгерский писателей еврейского происхождения, который приобрел известность между двумя мировыми войнами, посвятил основную часть своего творчества проблемам еврейства. Роман «Азарел», самая большая удача писателя, — это трагическая история еврейского ребенка, рассказанная от его имени. Младенцем отданный фанатически религиозному деду, он затем возвращается во внешне благополучную семью отца, местного раввина, где терзается недостатком любви, внимания, нежности и оказывается на грани тяжелого душевного заболевания…

Вы служили в армии? А зря. Советский Союз, Одесский военный округ, стройбат. Стройбат в середине 80-х, когда студенты были смешаны с ранее судимыми в одной кастрюле, где кипели интриги и противоречия, где страшное оттенялось смешным, а тоска — удачей. Это не сборник баек и анекдотов. Описанное не выдумка, при всей невероятности многих событий в действительности всё так и было. Действие не ограничивается армейскими годами, книга полна зарисовок времени, когда молодость совпала с закатом эпохи. Содержит нецензурную брань.

В «Рассказах с того света» (1995) американской писательницы Эстер М. Бронер сталкиваются взгляды разных поколений — дочери, современной интеллектуалки, и матери, бежавшей от погромов из России в Америку, которым трудно понять друг друга. После смерти матери дочь держит траур, ведет уже мысленные разговоры с матерью, и к концу траура ей со щемящим чувством невозвратной потери удается лучше понять мать и ее поколение.

Книгу вроде положено предварять аннотацией, в которой излагается суть содержимого книги, концепция автора. Но этим самым предварением навязывается некий угол восприятия, даются установки. Автор против этого. Если придёт желание и любопытство, откройте книгу, как лавку, в которой на рядах расставлен разный товар. Можете выбрать по вкусу или взять всё.

Телеграмма Про эту книгу Свет без огня Гривенник Плотник Без промаху Каменная печать Воздушный шар Ледоколы Паровозы Микроруки Колизей и зоопарк Тигр на снегу Что, если бы В зоологическом саду У звериных клеток Звери-новоселы Ответ писателя Бориса Житкова Вите Дейкину Правда ли? Ответ писателя Моя надежда.

«Наташа и другие рассказы» — первая книга писателя и режиссера Д. Безмозгиса (1973), иммигрировавшего в возрасте шести лет с семьей из Риги в Канаду, была названа лучшей первой книгой, одной из двадцати пяти лучших книг года и т. д. А по списку «Нью-Йоркера» 2010 года Безмозгис вошел в двадцатку лучших писателей до сорока лет. Критики увидели в Безмозгисе наследника Бабеля, Филипа Рота и Бернарда Маламуда. В этом небольшом сборнике, рассказывающем о том, как нелегко было советским евреям приспосабливаться к жизни в такой непохожей на СССР стране, драма и даже трагедия — в духе его предшественников — соседствуют с комедией.