Пригов. Очерки художественного номинализма - [2]

Произведение концептуального искусства должно содержать в себе и представлять зрителю эксплицитные предпосылки и принципы своего порождения и своего восприятия[5].

На Западе такая установка в принципе приводит к позитивистско-научной концептуализации, совершенно в духе того, о чем говорил Шиллинджер. В России, однако, по мнению Гройса, такой сциентизм невозможен. Вот как он это объясняет:

В Англии и Америке, где сформировалось концептуальное искусство, прозрачность – это эксплицитность научного эксперимента, делающего наглядным границы и свойства нашей познавательной способности. В России, однако же, невозможно написать порядочную абстрактную картину, не сославшись на Фаворский свет. Единство коллективной души еще настолько живо в нашей стране, что мистический опыт представляется в ней не менее понятным и прозрачным, чем научный. И даже более того. Без увенчания мистическим опытом творческая активность кажется неполноценной. И это даже верно по существу, поскольку, если некоторый уровень понимания есть, его надо пройти. С мистической религиозностью связан и некоторый специфический «лиризм» и «человечность» искусства, на которые претендуют даже те, кто на деле давно и счастливо от всего этого отделался. Вот это единство общемосковской «лирической» и «романтической» эмоциональной жизни, все еще противопоставленное официальной сухости, делает возможным феномен романтического и лирического концептуализма…[6]

Эта длинная цитата содержит в себе основное положение статьи Гройса и определение особого характера московского концептуализма. Речь идет о дематериализации объектов в сторону мистики, которая, конечно, никогда не может дать нам никакого артикулированного концепта. Разумеется, русская культура не может быть вся сведена к мистицизму; в 1920‐е годы, например, она была по преимуществу ориентирована на вещь и строение вещей. Но дело не в этом. «Фаворский свет» – теологическое, мистическое понятие, которое, в сущности, ничего не объясняет, никак не раскрывает эксплицитных механизмов, лежащих за предметами искусства. В каком‐то смысле можно сказать, что «фаворский свет» сам нуждается в концептуалистской деконструкции.

Гройс объясняет, как функционирует московский концептуализм, на примере трех авторов – Рубинштейна, Чуйкова и Инфанте. Так, например, тексты Рубинштейна кажутся построенными в рамках определенных машинных алгоритмов, они даже записаны на «перфокартах»[7]. Кроме того, они обладают внешними чертами перформативов. Но эти представления мнимы. В действительности никакого концептуального аппарата позитивистского толка для этих текстов подобрать нельзя:

Описание дается внутри того пространства языка, которое образовано как бы его (языка) собственными возможностями и которому не соответствует никакой опыт.

«Это всё – лавина предчувствий, обрушившихся ни с того, ни с сего… – голос желанного покоя, заглушаемый другими голосами», и т. д.

Когда мы читаем подобного рода дефиниции, то настолько же легко понимаем «то, что в них говорится», насколько оказываемся в полной растерянности при попытке соотнести с ними собственный «внелитературный» опыт. Эти описания возможны только в мире, где есть литература, как автономная сфера развития и функционирования языка[8].

Романтизм такого концептуализма не позволяет выйти в метапространство описания, поскольку там эти «вещи» теряют всякий смысл. Перформативность в таком мире совершенно невозможна, алгоритмов тут нет, а есть чистая литературщина. Концептуалист оказывается замкнутым в рамках того самого языка, который он хотел бы описать. Этот язык, литература, улавливает его, как липучка муху. В таком концептуализме нет вещей, которые дематериализуются в концептах и моделях, но нет и дистанции между языком описания и его объектом. Гройс пишет об одном из текстов Рубинштейна, что он «очерчивает ту пустоту, в которой находит себе место чистая спонтанность, т. е. романтическая субъективность как таковая»[9]. И соответственно:

Собственно здесь отождествляются два императива: читать и писать. Литература обладает бытием, собственной реальностью и «реализацией» тогда, когда иная реализация «фактически невозможна» – иными словами, всегда. Текст Л. Рубинштейна – это синтаксис и практика романтического, данные в их единстве[10].

Но если тексты Рубинштейна лишь описывают пустоту, в которой реализуется спонтанность, а чтение и писание не отделены друг от друга рефлективной дистанцией, можно ли вообще говорить о московском концептуализме как о концептуализме в классическом понимании?

Пригов пытается теоретизировать концептуализм в рамках того описания, которое предложил для него Гройс, но быстро выходит за эти рамки в смысловое пространство, которое и вызывает мой особый интерес. Вот как он описывает ситуацию с концептуализмом в русской культуре:

Собственно же концептуализм, возникнув как реакция на поп-арт с его фетишизацией предмета и массмедиа, основным содержанием, пафосом своей деятельности объявил драматургию взаимоотношения предмета и языка описания, совокупление различных языков за спиной предметов, замещение, поглощение языком предмета и всю сумму проблем и эффектов, возникающих в пределах этой драматургии.

Франция привыкла считать себя интеллектуальным центром мира, местом, где культивируются универсальные ценности разума. Сегодня это представление переживает кризис, и в разных странах появляется все больше публикаций, где исследуются границы, истоки и перспективы французской интеллектуальной культуры, ее место в многообразной мировой культуре мысли и словесного творчества. Настоящая книга составлена из работ такого рода, освещающих статус французского языка в культуре, международную судьбу так называемой «новой французской теории», связь интеллектуальной жизни с политикой, фигуру «интеллектуала» как проводника ценностей разума в повседневном общественном быту.

Сборник приурочен к 60-летию Юрия Гаврииловича Цивьяна, киноведа, профессора Чикагского университета, чьи работы уже оказали заметное влияние на ход развития российской литературоведческой мысли и впредь могут быть рекомендованы в списки обязательного чтения современного филолога.Поэтому и среди авторов сборника наряду с российскими и зарубежными историками кино и театра — видные литературоведы, исследования которых охватывают круг имен от Пушкина до Набокова, от Эдгара По до Вальтера Беньямина, от Гоголя до Твардовского.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сборник включает в себя материалы III Приговских чтений, состоявшихся в 2012 году в Венеции и Москве по инициативе Фонда Д. А. Пригова и Лаборатории Д. А. Пригова РГГУ В этом смысле сборник логично продолжает издание «Неканонический классик», вышедшее в «Новом литературном обозрении» в 2010 году. В центре внимания авторов находится творчество Дмитрия Александровича Пригова как масштабный антропологический проект, рассматриваемый на пересечении разных культурных контекстов — философских исканий XX века, мирового концептуализма, феноменологии визуальности и телесности.

В эту книгу вошли статьи, написанные на основе докладов, которые были представлены на конференции «„Революция, данная нам в ощущениях“: антропологические аспекты социальных и культурных трансформаций», организованной редакцией журнала «Новое литературное обозрение» и прошедшей в Москве 27–29 марта 2008 года. Участники сборника не представляют общего направления в науке и осуществляют свои исследования в рамках разных дисциплин — философии, истории культуры, литературоведения, искусствоведения, политической истории, политологии и др.

Эта книга рассказывает о том, как на протяжении человеческой истории появилась и параллельно с научными и техническими достижениями цивилизации жила и изменялась в творениях писателей-фантастов разных времён и народов дерзкая мысль о полётах людей за пределы родной Земли, которая подготовила в итоге реальный выход человека в космос. Это необычное и увлекательное путешествие в обозримо далёкое прошлое, обращённое в необозримо далёкое будущее. В ней последовательно передаётся краткое содержание более 150 фантастических произведений, а за основу изложения берутся способы и мотивы, избранные авторами в качестве главных критериев отбора вымышленных космических путешествий.

Биографический очерк, напечатанный в «Независимой газете», 08.06.2006 О грустной жизни весёлой писательницы, Тэффи, «королевы русского юмора». Тэффи (Надежда Александровна Лохвицкая, по мужу — Бучинская, 1872 — 1952) — русская писательница и поэтесса, автор юмористических рассказов, стихов, фельетонов, сотрудник знаменитых юмористических журналов «Сатирикон» и «Новый Сатирикон», мемуаристка и переводчица, белоэмигрантка… Она прожила долгую жизнь. При ней свершились три русские революции и две мировые войны.

«Божественная комедия» Данте Алигьери — мистика или реальность? Можно ли по её тексту определить время и место действия, отождествить её персонажей с реальными людьми, определить, кто скрывается под именами Данте, Беатриче, Вергилий? Тщательный и придирчивый литературно-исторический анализ текста показывает, что это реально возможно. Сам поэт, желая, чтобы его бессмертное произведение было прочитано, оставил огромное количество указаний на это.

Данное исследование частично выполняет задачу восстановления баланса между значимостью творчества Стругацких для современной российской культуры и недополучением им литературоведческого внимания. Оно, впрочем, не предлагает общего анализа места произведений Стругацких в интернациональной научной фантастике. Это исследование скорее рассматривает творчество Стругацких в контексте их собственного литературного и культурного окружения.

Проблема фальсификации истории России XX в. многогранна, и к ней, по убеждению инициаторов и авторов сборника, самое непосредственное отношение имеет известная книга А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». В сборнике представлены статьи и материалы, убедительно доказывающие, что «главная» книга Солженицына, признанная «самым влиятельным текстом» своего времени, на самом деле содержит огромное количество грубейших концептуальных и фактологических натяжек, способствовавших созданию крайне негативного образа нашей страны.

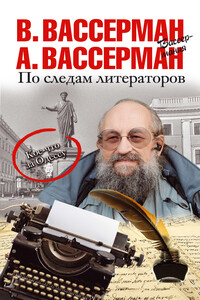

Особая творческая атмосфера – та черта, без которой невозможно представить удивительный город Одессу. Этот город оставляет свой неповторимый отпечаток и на тех, кто тут родился, и на тех, кто провёл здесь лишь пару месяцев, а оставил след на столетия. Одесского обаяния хватит на преодоление любых исторических превратностей. Перед вами, дорогой читатель, книга, рассказывающая удивительную историю о талантливых людях, попавших под влияние Одессы – этой «Жемчужины-у-Моря». Среди этих счастливчиков Пушкин и Гоголь, Бунин и Бабель, Корней Чуковский – разные и невероятно талантливые писатели дышали морским воздухом, любили, творили.