Придворная словесность: институт литературы и конструкции абсолютизма в России середины XVIII века - [39]

(Сумароков 1957, 115)

Тип недоучившегося по родительскому небрежению дворянского сына, прославленный позднее выучеником Московского университета Фонвизиным, был хорошо узнаваем. Мы уже приводили относящиеся к середине 1750‐х гг. ламентации И. И. Шувалова о том, что «родители и родственники» имеют «более попечения в доставлении принадлежащим им молодым людям чинов, а не должнаго учения сходнаго с их рождением и пользою общею» (Шувалов 1867, 70). Татищевский «Разговор двух приятелей» открывался похвалами отцу, отославшему сына «в чужестранные училища», поскольку иначе «он, в природной злости и невежестве остався, буйством и непорядками всегдашнюю печаль <…> приносить будет» (Татищев 1979, 51). Фельдмаршал А. А. Прозоровский, на рубеже 1740–1750‐х гг. оканчивавший курс наук и начинавший действительную военную службу, предваряет мемуарное повествование о своем отрочестве следующим рассуждением:

Прямой долг родителей есть в том, чтобы научить детей всему нужному, но всякому россиянину известен непростительный порок в родительском чадолюбии относительно сего предмета. Мало таких в России отцов и матерей, которые бы прямую пользу детей своих разумели, или слепая любовь помрачает их разсудок, и они почти никогда их не отлучают от себя в отсудственныя публичныя училища. <…> науки – суть основанием всякого состояния, а наипаче военной службы (Прозоровский 2004, 39–40).

Сам Сумароков писал позднее: «Имея достаток и способы обучати детей, и не обучать есть вина не простительна» (Сумароков 1787, VI, 260).

За практическим беспокойством русских сторонников дворянского образования стояли обычные для Европы начала Нового времени представления о наследственном благородстве, отразившиеся и в послании Опица. Обучение детей, вменявшееся в обязанность родителям, провозглашалось необходимым условием сословной преемственности. В переводном сборнике «Апофегмата», впервые напечатанном при Петре I и вышедшем очередным изданием в 1745 г., говорилось: «Аще не вдаст отец сына учитися от юности добрых нравов, таков не имать наследити достояния отца своего» (Апофегмата 1745, 7). В переведенной Тредиаковским «Истинной политике» читаем:

Родители, которые не стараются о добром воспитании своих детей, еще и больше виноваты. Ибо можно сказать, что от воспитания происходит почти всегда щастие или нещастие в жизни. <…> Молодой человек, будучи худо воспитан и не имея ни знания, ни достоинства, ни к какому делу не может быть годен <…> иногда он вводит в бесславие всю фамилию и собственную свою честь погубляет навеки. Как тогда не иметь великия печали тому отцу, которой прилежно не старался заблаговременно научить такова сына, насадить в нем благочестие и подать ему просвещенное познание к управлению его нравов и поступок, по своей необходимой к тому должности? Но как всячески не радоваться тому, которой сам попечение имел разум просвещать, а сердце исправлять у своего сына, когда увидит, что как скоро оной покажется свету, то везде и у всех приходит в почтение, сыскивает себе приятство у честных людей, отправляет с похвалою впервые положенныя на него дела, приносит честь своей фамилии чрез изрядныя свои достоинства, и день ото дня становится добродетельнейшим и искуснейшим? (ИП 1745, 13–15)

Сумароков описывает своего адресата в категориях аристократической моралистики и педагогики, и обращенные к нему наставления «о русском языке» следует рассматривать на этом же идейном фоне.

Учитель Павла Петровича и выпускник Сухопутного корпуса Семен Порошин, с которым Сумароков приятельствовал и встречался за столом у наследника, объяснял своему высокородному воспитаннику, «как дурно не знать языка своего и силы в штиле», высмеивал вместе с ним макароническую речь придворных, «малосильных в своем языке»: «Такие люди не знают или не хотят знать, что то, что на одном языке очень хорошо, на другом, переведенное от слова до слова, очень худо может быть» (Порошин 2004, 56, 19). Порошин парафразирует здесь наставления сумароковской «Эпистолы I»: «Что очень хорошо на языке французском, / То может в точности быть скаредно на русском» (Сумароков 1957, 114). Собственные познания в русском языке Сумароков в статье «К несмысленным рифмотворцам» (1759) объяснял наследственной принадлежностью к придворной аристократии:

<…> должен я за первые основания в Русском языке отцу моему, а он тем должен Зейкену, который выписан был от Государя Императора Петра Великаго в учители, к господам Нарышкиным, и который после был учителем Государя Императора Петра Втораго (Сумароков 1787, IX, 278).

Образцом для предписаний «Эпистолы I» мог послужить, среди прочего, прославленный педагогический трактат Дж. Локка, только во французском переводе выдержавший к середине 1740‐х гг. десять изданий (см.: Hutchinson 1991, 245), а в 1759 г. выпущенный по-русски Московским университетом под заглавием «О воспитании детей» (об интересе Сумарокова к Локку см.: Levitt 2009b). Обучение родному языку осмысляется здесь в перспективе сословного долга:

Научная дискуссия о русском реализме, скомпрометированная советским литературоведением, прервалась в постсоветскую эпоху. В результате модернизация научного языка и адаптация новых академических трендов не затронули историю русской литературы XIX века. Авторы сборника, составленного по следам трех международных конференций, пытаются ответить на вопросы: как можно изучать реализм сегодня? Чем русские жанровые модели отличались от западноевропейских? Как наука и политэкономия влияли на прозу русских классиков? Почему, при всей радикальности взглядов на «женский вопрос», роль женщин-писательниц в развитии русского реализма оставалась весьма ограниченной? Возобновляя дискуссию о русском реализме как важнейшей «моделирующей системе» определенного этапа модерности, авторы рассматривают его сквозь призму социального воображаемого, экономики, эпистемологии XIX века и теории мимесиса, тем самым предлагая читателю широкий диапазон современных научных подходов к проблеме.

Новый сборник статей критика и литературоведа Марка Амусина «Огонь столетий» охватывает широкий спектр имен и явлений современной – и не только – литературы.Книга состоит из трех частей. Первая представляет собой серию портретов видных российских прозаиков советского и постсоветского периодов (от Юрия Трифонова до Дмитрия Быкова), с прибавлением юбилейного очерка об Александре Герцене и обзора литературных отображений «революции 90-х». Во второй части анализируется диалектика сохранения классических традиций и их преодоления в работе ленинградско-петербургских прозаиков второй половины прошлого – начала нынешнего веков.

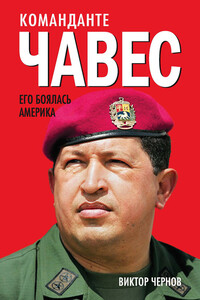

Смерть Чавеса вспыхнула над миром радугой его бессмертия. Он появился из магмы латиноамериканского континента. Он – слиток, родившийся из огненного вулкана. Он – индеец, в чьих жилах бушует наследие ацтеков и инков. Он – потомок испанских конкистадоров, вонзивших в Латинскую Америку свой окровавленный меч, воздевших над американским континентом свой католический крест. Он – социалист, тот красный пассионарий, который полтора века сражается за народ, отрицая жестокую несправедливость мира.Как Камчатка является родиной вулканов, так Латинская Америка является родиной революций.

Автор этой книги Андрей Колесников – бывший шеф-редактор «Новой газеты», колумнист ряда изданий, автор ряда популярных книг, в том числе «Спичрайтеры» (премия Федерального агентства по печати), «Анатолий Чубайс. Биография», «Холодная война на льду» и т.д.В своей новой книге Андрей Колесников показывает, на каких принципах строится деятельность «Общества с ограниченной ответственностью «Кремль». Монополия на власть, лидирующее положение во всех областях жизни, списывание своих убытков за счет народа – все это было и раньше, но за год, что прошел с момента взятия Крыма, в деятельности ООО «Кремль» произошли серьезные изменения.

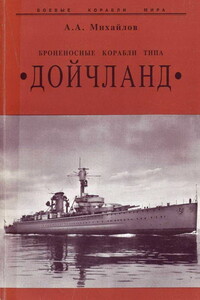

Ни один из находящихся в строю тяжелых крейсеров не в состоянии противостоять меткому залпу орудий “Дойчланд”. Важнейшие узлы кораблей этого класса не защищены броней, и действие 280-мм фугасного снаряда будет разрушительным. Конечно, крейсера могут ответить огнем своих 203-мм орудий, но у германского корабля самые уязвимые пункты бронированы достаточно надежно, во всяком случае он может выдержать гораздо больше попаданий, чем его “тонкокожие" противники. Без преувеличений можно сказать, что создание “Дойчланд" и однотипных кораблей полностью меняет привычную стратегию и тактику войны на море, равно как и многие взгляды на кораблестроение.

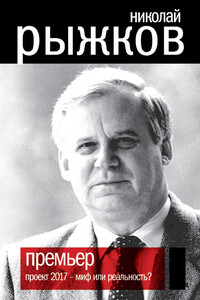

Что позволило экономике СССР, несмотря на громадные потери в первые годы Великой Отечественной войны, выдержать противостояние с экономикой гитлеровской Германии, на которую, к тому же, работала вся Европа? В чем была причина такого невероятного запаса прочности Советского Союза? В тайне могучего советского проекта, считает автор этой книги — Николай Иванович Рыжков, председатель Совета Министров СССР в 1985–1990 гг. Успешные проекты, по мнению Рыжкова, не могут безвозвратно кануть в Лету. Чем ближе столетие Великой Октябрьской социалистической революции, тем больше вероятности, что советский проект, или Проект 2017, снова может стать актуальным.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга французского исследователя посвящена взаимоотношениям человека и собаки. По мнению автора, собака — животное уникальное, ее изучение зачастую может дать гораздо больше знаний о человеке, нежели научные изыскания в области дисциплин сугубо гуманитарных. Автор проблематизирует целый ряд вопросов, ответы на которые привычно кажутся само собой разумеющимися: особенности эволюционного происхождения вида, стратегии одомашнивания и/или самостоятельная адаптация собаки к условиям жизни в одной нише с человеком и т. д.

В своем последнем бестселлере Норберт Элиас на глазах завороженных читателей превращает фундаментальную науку в высокое искусство. Классик немецкой социологии изображает Моцарта не только музыкальным гением, но и человеком, вовлеченным в социальное взаимодействие в эпоху драматических перемен, причем человеком отнюдь не самым успешным. Элиас приземляет расхожие представления о творческом таланте Моцарта и показывает его с неожиданной стороны — как композитора, стремившегося контролировать свои страсти и занять достойное место в профессиональной иерархии.

Для русской интеллектуальной истории «Философические письма» Петра Чаадаева и сама фигура автора имеют первостепенное значение. Официально объявленный умалишенным за свои идеи, Чаадаев пользуется репутацией одного из самых известных и востребованных отечественных философов, которого исследователи то объявляют отцом-основателем западничества с его критическим взглядом на настоящее и будущее России, то прочат славу пророка славянофильства с его верой в грядущее величие страны. Но что если взглянуть на эти тексты и самого Чаадаева иначе? Глубоко погружаясь в интеллектуальную жизнь 1830-х годов, М.

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.