Придворная словесность: институт литературы и конструкции абсолютизма в России середины XVIII века - [110]

[Едва очнувшись от долгого изумления, я как будто снова являюсь на свет в неизведанном мире. Новая кровь одушевляет меня, мне светит новый день. Как, я рожден Меропой? и Кресфонт мой отец! Его убийца торжествует: он повелевает, я повинуюсь! Я потомок Геракла, и я в цепях!] (Voltaire 17, 324–325; курсив наш. – К. О.)

Словесный образ творения одновременно задает параллель между политическим и метафизическим порядком и относит ее к сфере риторической манипуляции. В речи верного гонца Клавдия сходство бунта с творением выступает эффектной политической метафорой: «словно мир впервые начался». Сходным образом этот троп работает в панегирической семантике ломоносовской оды, разворачивающей структурную зависимость политического языка монархии от фигуративного инструментария риторики и поэзии. Как было показано в предыдущей главе, фигура сотворения мира была узловым моментом политико-богословского языка. Однако если в «Оде, выбранной из Иова» политические измерения этой фигуры оставались в подтексте поэтического переложения из Библии, то панегирическая ода прямо разворачивает их.

В русском панегирике фигура божественного творения вышла на первый план в уже упоминавшейся речи канцлера Головкина 1721 г., сопровождавшей вручение Петру I императорского титула. Петровские преобразования сопоставлялись здесь с сотворением человека:

Вашего царского величества славные и мужественные воинские и политические дела, чрез которые токмо единыя вашими неусыпными трудами и руковождением мы, ваши верные подданные, из тьмы неведения на театр славы всего света и, тако рещи, из небытия в бытие произведены и в общество политичных народов присовокуплены <…> (ПСЗ VI, 445; курсив наш. – К. О.).

Эти формулировки опираются на развернутую систему представлений о природе власти. В работе «Суверенитет художника» (1961) Эрнст Канторович описывает неслучайные параллели между богом, правителем и художником в теориях Средневековья и Возрождения: как и художник, законодатель обладает полномочиями «искусства» – созидательного вымысла, fictio, подражающего в политической сфере божественному сотворению природы (см.: Kantorowicz 1961, 270–271). Гоббс ясно артикулирует это учение в уже знакомом нам рассуждении о том, что «человеческое искусство (искусство, при помощи которого Бог создал мир и управляет им) является подражанием природе» и благодаря этому способно произвести «того великого Левиафана, который называется Республикой, или Государством». Политическое искусство неотделимо у Гоббса от риторического и поэтического искусства обращения со словами и представлениями (см.: Skinner 1996; Evrigenis 2014). В речи Головкина оборот «тако рещи», защищающий официальные формулировки от обвинений в кощунстве, вместе с тем указывает на политическую весомость осознанно фигуративной речи. Правление первого императора России соотносится с демонстративно-метафорическим определением государства во влиятельнейшей версии Гоббса. Соответствующий фрагмент «Левиафана» сохранился в составе неопубликованного русского перевода трактата Пуфендорфа «О законах естества и народов», выполненного С. Кохановским за три года до речи Головкина, в 1718 г.:

Град есть, в котором той, иже наиболшую имеет власть почитается за душу, которая все тело оживляет и движет <…> Також де пакта, которыми члены тела сего политическаго связуются, подобны суть Божиему оному словеси: да будет; или, сотворим человека; которые словеса в начале произнес Бог егда творил свет[15].

Если политический порядок немыслим вне политико-богословского параллелизма, то сам этот параллелизм понимается у Гоббса не как устойчивая истина, но как троп, продукт секулярно-манипулятивного политико-риторического искусства. Этот взгляд артикулируется в «Левиафане» в специальных главах, посвященных риторическому анализу Библии. Интересующая нас сцена сотворения мира толкуется так:

<…> в греческом переводе Библии, сохранившем много древнееврейских слов, под словом Божиим часто понимается не слово, сказанное Богом, а слово о Боге и его правлении [his government] <…> Слово Божие, взятое как слово, сказанное Богом, понимается иногда в собственном смысле, иногда метафорически: в собственном смысле – как Слово, сказанное Богом его пророкам; метафорически – в смысле его мудрости, могущества и вечных приказаний при сотворении мира. В этом смысле словами Божьими являются: да будет свет, да будет твердь, сотворим человека и т. д. (Быт. 1). <…> И в другом месте (Евр. 1, 3): И держа все словом силы своей, т. е. силой слова своего, т. е. своей силой <…> (Гоббс 1991, 322–323; перевод исправлен. – К. О.).

Различение прямого и метафорического смысла библейского текста служит отправной точкой для риторического анализа власти. Гоббс отказывает в достоверности прямой речи бога в Книге Бытия (видимо, поскольку Моисей не мог свидетельствовать о ней), но ставит на место достоверности риторико-политическое могущество тропа. Метафорическая природа «слова божьего» совпадает с его способностью обозначать отношения власти («правления»). В этом совпадении усматривается важнейший эффект библейского текста: опираясь на выражение «слово силы», Гоббс отождествляет принцип власти (power) с риторической мощью слова, обозначенной выше понятием «приказания». Риторическое учреждение и осуществление власти, а не вероисповедная истина оказывается главным смыслом библейской сцены сотворения мира и других примеров «слова божия». Агамбен в своем исследовании археологии повеления заключает в духе Гоббса:

Научная дискуссия о русском реализме, скомпрометированная советским литературоведением, прервалась в постсоветскую эпоху. В результате модернизация научного языка и адаптация новых академических трендов не затронули историю русской литературы XIX века. Авторы сборника, составленного по следам трех международных конференций, пытаются ответить на вопросы: как можно изучать реализм сегодня? Чем русские жанровые модели отличались от западноевропейских? Как наука и политэкономия влияли на прозу русских классиков? Почему, при всей радикальности взглядов на «женский вопрос», роль женщин-писательниц в развитии русского реализма оставалась весьма ограниченной? Возобновляя дискуссию о русском реализме как важнейшей «моделирующей системе» определенного этапа модерности, авторы рассматривают его сквозь призму социального воображаемого, экономики, эпистемологии XIX века и теории мимесиса, тем самым предлагая читателю широкий диапазон современных научных подходов к проблеме.

Новый сборник статей критика и литературоведа Марка Амусина «Огонь столетий» охватывает широкий спектр имен и явлений современной – и не только – литературы.Книга состоит из трех частей. Первая представляет собой серию портретов видных российских прозаиков советского и постсоветского периодов (от Юрия Трифонова до Дмитрия Быкова), с прибавлением юбилейного очерка об Александре Герцене и обзора литературных отображений «революции 90-х». Во второй части анализируется диалектика сохранения классических традиций и их преодоления в работе ленинградско-петербургских прозаиков второй половины прошлого – начала нынешнего веков.

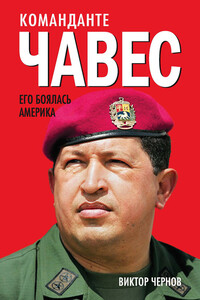

Смерть Чавеса вспыхнула над миром радугой его бессмертия. Он появился из магмы латиноамериканского континента. Он – слиток, родившийся из огненного вулкана. Он – индеец, в чьих жилах бушует наследие ацтеков и инков. Он – потомок испанских конкистадоров, вонзивших в Латинскую Америку свой окровавленный меч, воздевших над американским континентом свой католический крест. Он – социалист, тот красный пассионарий, который полтора века сражается за народ, отрицая жестокую несправедливость мира.Как Камчатка является родиной вулканов, так Латинская Америка является родиной революций.

Автор этой книги Андрей Колесников – бывший шеф-редактор «Новой газеты», колумнист ряда изданий, автор ряда популярных книг, в том числе «Спичрайтеры» (премия Федерального агентства по печати), «Анатолий Чубайс. Биография», «Холодная война на льду» и т.д.В своей новой книге Андрей Колесников показывает, на каких принципах строится деятельность «Общества с ограниченной ответственностью «Кремль». Монополия на власть, лидирующее положение во всех областях жизни, списывание своих убытков за счет народа – все это было и раньше, но за год, что прошел с момента взятия Крыма, в деятельности ООО «Кремль» произошли серьезные изменения.

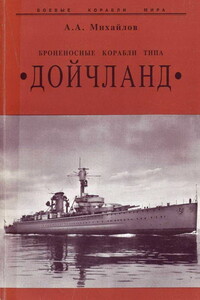

Ни один из находящихся в строю тяжелых крейсеров не в состоянии противостоять меткому залпу орудий “Дойчланд”. Важнейшие узлы кораблей этого класса не защищены броней, и действие 280-мм фугасного снаряда будет разрушительным. Конечно, крейсера могут ответить огнем своих 203-мм орудий, но у германского корабля самые уязвимые пункты бронированы достаточно надежно, во всяком случае он может выдержать гораздо больше попаданий, чем его “тонкокожие" противники. Без преувеличений можно сказать, что создание “Дойчланд" и однотипных кораблей полностью меняет привычную стратегию и тактику войны на море, равно как и многие взгляды на кораблестроение.

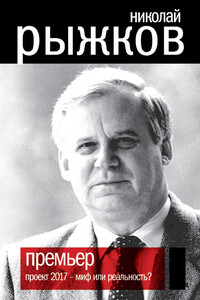

Что позволило экономике СССР, несмотря на громадные потери в первые годы Великой Отечественной войны, выдержать противостояние с экономикой гитлеровской Германии, на которую, к тому же, работала вся Европа? В чем была причина такого невероятного запаса прочности Советского Союза? В тайне могучего советского проекта, считает автор этой книги — Николай Иванович Рыжков, председатель Совета Министров СССР в 1985–1990 гг. Успешные проекты, по мнению Рыжкова, не могут безвозвратно кануть в Лету. Чем ближе столетие Великой Октябрьской социалистической революции, тем больше вероятности, что советский проект, или Проект 2017, снова может стать актуальным.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Книга французского исследователя посвящена взаимоотношениям человека и собаки. По мнению автора, собака — животное уникальное, ее изучение зачастую может дать гораздо больше знаний о человеке, нежели научные изыскания в области дисциплин сугубо гуманитарных. Автор проблематизирует целый ряд вопросов, ответы на которые привычно кажутся само собой разумеющимися: особенности эволюционного происхождения вида, стратегии одомашнивания и/или самостоятельная адаптация собаки к условиям жизни в одной нише с человеком и т. д.

В своем последнем бестселлере Норберт Элиас на глазах завороженных читателей превращает фундаментальную науку в высокое искусство. Классик немецкой социологии изображает Моцарта не только музыкальным гением, но и человеком, вовлеченным в социальное взаимодействие в эпоху драматических перемен, причем человеком отнюдь не самым успешным. Элиас приземляет расхожие представления о творческом таланте Моцарта и показывает его с неожиданной стороны — как композитора, стремившегося контролировать свои страсти и занять достойное место в профессиональной иерархии.

Для русской интеллектуальной истории «Философические письма» Петра Чаадаева и сама фигура автора имеют первостепенное значение. Официально объявленный умалишенным за свои идеи, Чаадаев пользуется репутацией одного из самых известных и востребованных отечественных философов, которого исследователи то объявляют отцом-основателем западничества с его критическим взглядом на настоящее и будущее России, то прочат славу пророка славянофильства с его верой в грядущее величие страны. Но что если взглянуть на эти тексты и самого Чаадаева иначе? Глубоко погружаясь в интеллектуальную жизнь 1830-х годов, М.

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.